トップページへ 熊野古道後編へ 熊野古道伊勢路編 花と史跡をたずねて・目次

美女と歩く熊野古道・前編(全9回、延べ11日のバスツアー) 老人大学時代の美女二人と一緒に、トラピックスのツアーで熊野古道中辺路を歩き始めた。 全9回、延べ11日のバスツアーで、日程は次の通りである。10年来の仲間と一緒にする旅で、楽しい旅となろう。 熊野古道は、世界遺産になってから、10年となり、整備が進んでいるが、厳しい山道には 違いない。 ウイキペディア・熊野古道 ---------------------------------------------------------------------------------------------- H26年9月7日 熊野古道 第1回 第1回のコース 滝尻王子〜高原熊野神社(6.5km 高低差250m+α) 梅田集合 → 滝尻王子 → 熊野古道館 → 昼食 → ストレッチ体操 → ウオーキング出発 → 胎内くぐり → ネズ王子 → 高原熊野神社 → 栗栖川バス停近く →梅田解散

ツアーのバス バスは奈良交通で、1台40人が乗車、 梅田と難波発の2台のバスのツアー客 我々梅田発の添乗員は2児の母とか |

「滝尻王子」.ウオークの出発点 ここで約20人あたり一人の語りべが付く 年齢は不明だが、高校生の孫がいる ここは99王子の中で重要な5体王子 滝尻王子 |

世界遺産の石碑 立派な石碑が誇らしげに立ててある 高野山から熊野までの広い地域が対象 |

道標 500mおきに番号を振った道標。 7個あるはずだが、写真は歯抜け 道標は新しく、世界遺産を機に新設か? 中辺路には75の道標がありおよそ38km |

ネジ王子 語部によると、ここは本来の王子でなく 滝尻王子を守る人が寝泊まりする 小屋あとの可能性が強いとのこと。 |

道中の山道 資料では第1回は4.5kmの距離で楽 なコースかと思ったら、イキナリ登り道 途中でリタイヤする人も出てきたが、 車が入る所までは、歩かざるを得ない |

飯盛山 今日の終点近くの飯盛山展望台341m ここからの見晴が気持ち良い。 飯盛山 |

庚申さん 高原熊野神社の横手に庚申さんがある 昔はみな集まって会合をするのは禁止 だったが、庚申さんに名を借りて集まった 庚申信仰 |

高原熊野神社 今日の終点であるが、バス停までの 2kmはパンフレット外の徒歩である。 神社参拝の後、疲れた体をしばし休める 高原熊野神社 |

--------------------------------------------------------------------------------

H26年10月18日 熊野古道 第2回 (10.5km 高低差400m+α)

第2回のコース 高野熊野神社〜牛馬童子

梅田集合 → 中辺路行政局(降車)→ 高原霧の里→ 昼食→

ストレッチ体操→大門王子→

十丈王子→ 大坂本王子→

牛馬童子ふれあいパーキング→ 梅田

前回に、2回目のコースは、あまりきつくないと語り部は言っていたが、距離も上り下りもあった。

同行の美女の一名が途中で足が痛くなり、後半は、グループより少し遅れ気味となる。

道標収集 今回も5kmおきに建つ道標の 写真を撮った。 撮り落としが無いように、 注意したが、後で見ると10、13、14、18を 落としている。 少しでも注意を怠ると、 ひっそりと建っている道標は、 見落としてしまう。 注意力の限界だろうか。 |

高原霧の里休憩所 バス降車場から、前回終点の ”高原霧の里休憩所”まで2kmを登る。 熊野3600峰といわれる眺望が素晴しい |

旅籠 高原霧の里一帯は、旅籠街だった。 今はその名残のみが残っている。 棚田も地形のみを残し、 いまは林や草原となっている。 |

舗装道路 (高原霧の里近辺) ここまでは、一応舗装道路がある。 これから本格的な熊野古道に入り、 道路状況は一変する。 ここまでは皆余裕の表情? |

一里塚跡 真新しい一里塚跡がたっている。 昔、4km毎に一里塚あり、 榎・松などが植えられ、旅人のための 里程標となっていた。 |

大門王子 中世以後の時代に建てられた王子。 大門の名は、この付近に熊野本宮の 大鳥居があったことによるという。 大門王子・ウイキペディア |

十丈王子跡 中世に重點を通過したと記述がある。 重點の名が十丈に転じた理由は 明らかではないという。 十丈王子・ウイキペディア |

小判地蔵 昔(1854)、行き倒れになった遍路が、 自分の死期が近づいたのを悟とった。 そこで、小判を口にくわえ、自分の死後 弔ってほしいと願った。・・との言い伝え。 |

悪四朗屋敷跡 伝説上の有名な人物で、力が強く、 頓知に長けていたといわれる。「悪」は 悪いと云う意味ではなく、勇猛ということ 背後の山を悪四郎山(782)と云う。 |

上多和(うわたわ)茶屋跡・三体月 屋敷跡は山上近くにあり、熊野詣でが 盛んな頃は、茶屋があった。 陰暦の11月23日になれば、 三体の月が現れるとの言い伝え 雲による反射で月の明かりが拡散 |

大阪本王子 逢坂峠の麓にあることから名づけられた 1909年に近露の近野神社に合祀され、 廃絶。 大阪本王子・ウイキペディア |

道の駅・牛馬童子ふれあいパーキング 大坂本王子を過ぎると国道311号に出る 国道を挟んで向かい側が今日の終点 ・・・道の駅である。 次回のウオーキングはここから出発する |

-------------------------------------------------------------------------------

H26年11月15日 熊野古道 第3回 (8.3km 高低差200m+α)

第3回のコース 牛馬童子〜小広王子

梅田集合 → 牛馬童子ふれあいパーキング(降車)→ストレッチ体操 →牛馬童子→近露王子→

古道あるきの里ちかつゆ(昼食)→野長瀬一族の墓 →比曽原王子→野中の清水→とがの木茶屋

→秀衡桜 → 安部晴明こしかけ石 → 中川王子 → 小広王子 → 梅田

熊野古道・なかへち観光協会

第3回のコースは、距離も少なく、舗装道路を歩く事が多くて、楽なコース。

同行の美女たちも元気に最後まで歩いた。コースは下記の地図の3のところ

道標収集 前回にそうとう撮り漏らしたので、同行の美女に設置場所を教えてもらいながら撮る。

道標収集 前回にそうとう撮り漏らしたので、同行の美女に設置場所を教えてもらいながら撮る。

牛馬童子像 熊野行幸を行った花山法皇の旅姿を 模して明治時代に作られたとされる また、2008年に頭部損壊事件がおき 頭部を修復した。参考サイト |

近露王子 1081年の藤原為房の参詣記に 「近湯」の地名が初見されている。 「ちかつゆ」の地名は、花山天皇がこの 地で萱の茎を箸にした時、茎の赤を見て 「これは血か露か」との問いに由来 近露王子参考サイト |

野長瀬一族の墓 野長瀬氏は、十津川郷野長瀬組の出身 で13世紀初頭近露荘下司職となった。 楠木正成や護長親皇を助けたと太平記 参考サイト 野長瀬一族の墓 |

比曽原王子 緑泥片岩の碑のみ。 王子の名は『愚記』や『熊野縁起』に あるが、早い時期に無くなった。 1739年の参詣記『熊野めぐり』には、 その由来を知る者がいなかった、とある 参考サイト比曽原王子 |

野中の清水 継桜王子の前に湧き出る清水。 日本名水百選のひとつに選定されている 現在も地元で飲料水・生活用水に利用 参考サイト 野中の清水 |

とがの木茶屋 熊野古道の継桜王子のそばにある 茅葺き屋根のとがのき茶屋 予約制で名物の茶がゆ等が食べられる 参考サイト 「とがの木茶屋」 |

安部晴明の腰かけ石 陰陽道の大家安部晴明が熊野を めぐる途中でこの石で休んでいた、 その時、山が急に崩れそうになったが 呪術によって、崩壊を防いだとの伝え 参考サイト 安部晴明腰掛石 |

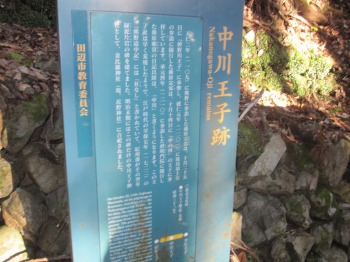

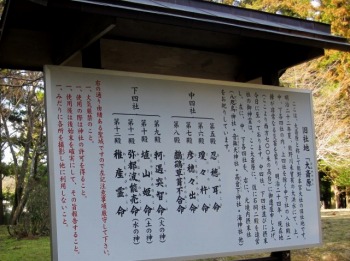

中川(中ノ河)王子 高尾隧道口の近く、山中に「中川王子」と の碑がある。比較的早く設けられた王子 で中右記に「仲野川王子に参る」とある 参考サイト 中川王子 |  小広王子 『道中記』1722年に「小広尾」なる王子 の名が登場するのが史料上の初出だが 既に社は失われていたという。 明治に金比羅神社に合祀廃絶された。 〜〜ここで、今日のゴールとなる〜〜 参考サイト 小広王子 |

-------------------------------------------------------------------------------

H26年12月17日 熊野古道 第4回 (11km 高低差400m+α)

第4回のコース 小広王子〜発心門王子

梅田集合 → 昼食(車内)→ 小広王子(スタート) → 蛇形地蔵→迂回路→

岩上王子(迂回路で訪問せず)→猪鼻王子(日暮れのため訪問せず)→発心門王子(ゴール) → 梅田

熊野古道・なかへち観光協会

第4回のコースは、距離が長く、峠を幾つも越えて行くコースで、本ツアー最大の難コース。

小広峠、わらじ峠、岩上峠、三越峠、発信門峠とアップダウンが続く。

さらに、雪がつもり、路面が凍結して、アイスバーン状態になり、極めて滑りやすくなっていた。

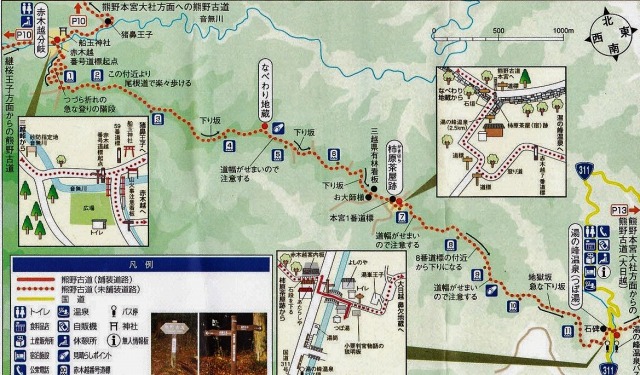

加えて、コースは下記の地図の4のところだが、2011年の水害で通れなくなった古道に代わり、

一部迂回路を通ったので、距離も少し長くなった。(下記、右側の図)

同行の美女の内一名が、途中から足に痛みを感じだし、足を引きずりながらの行程となるが、

気力で最後まで歩き通した。

2011年の水害で通れなくなった古道に代わり、一部迂回路を通ったので、距離も少し長くなった。

2011年の水害で通れなくなった古道に代わり、一部迂回路を通ったので、距離も少し長くなった。

道標 今回の道標は41番から61番までだが 当初語り部から、道が厳しいので 写真や史跡で隊列を乱さない様にと 注意があったので道標収集は諦めた |

熊瀬川王子 小広王子からの100mのところにある。 設立年代も含めて、実在の疑問が残る。 参考・熊瀬川王子 |

迂回路 仲人茶屋の近辺から、迂回路に入る。 川沿いを下り、応急的に作られた道を 歩く。この間は史跡は全くなくなり ただ、急坂を黙々と歩く |

雪中行進 凍結した迂回路を黙々と歩く。 滑ると、事故になるので、一歩、一歩 踏みしめて歩く この辺の行程が、後で疲れを 呼ぶことになる。 |

蛇形地蔵 迂回路を抜けると、蛇形地蔵がある この付近の海藻の化石が蛇の鱗に見え 「蛇形石」と名づけられた 難所の岩神付近で、行き倒れる者が多く その亡霊がつき災厄が絶えなかった 参考サイト 蛇形地蔵 |

湯川王子 甲斐から流された武田某は岩神峠の 山賊を退治し、その功で領地を賜った。 土地の名湯川を名乗った武田の子孫は 豪族のようになり、広大な土地を支配。 ノーベル賞の湯川氏は、一族の養子。 参考サイト 湯川王子 |

玉姫稲荷、船玉神社 神様が溺死しそうな蜘蛛を、木の葉を 投げ助けた。蜘が水をかく様子を見て 船を思い付き、最初の船となる伝説。 参考サイト 船玉神社 |

日暮れの山道を歩く 時計は、17時22分を指す。 冬至に近いこの時期、日暮れは早い 懐中電灯を頼りに、山道を歩く。 思い出にはなったが、その時は必死 |  発心門王子(重要な5体王子) ここからが神域。仏道に入り修行への 志を固めることを意味する。 難コースで相当疲れたが、最後の力で フラッシュに浮かぶ写真を撮る。 〜ここで今日のゴール 17時45分〜 参考サイト 発心門王子 |

-------------------------------------------------------------------------------

H27年1月7日 熊野古道 第5回 (7km 高低差250m+α)

第5回のコース

赤木越え

梅田集合 → 昼食(車内)→ 発心門王子(スタート) → 猪鼻王子 → 船玉神社→赤木分岐点→

なべわり地蔵→柿原茶屋跡→湯の峰王子 → 小栗判官蘇生の地 → 東光寺(ゴール) →梅田

赤木越え 参考サイト

コース地図は次の通り

注意事項やストレッチ 今回の語り部は前回と同じ小山さん 発心門のバス停近くでストレッチ その後、注意事項や説明を受ける 時刻12:28 |

発心門王子 前回の最後の写真と同じ場所だが 今回は背景が写って、全体の雰囲気が 出る。前回の最後の写真と見比べてね |

猪鼻王子 前回日暮のため、パスした猪鼻王子。 林道から崖沿いの細い道を下ると 王子跡がヒッソリとあった。 猪鼻王子 参考サイト |

船玉神社 前回は船玉神社の隣にある玉姫稲荷 を撮った。今回は境内に入り、 船玉神社の写真を撮る。 参考資料は、第4回の写真参照のこと |

赤木分岐道標 船玉大社付近、分岐道標がある。 道標の後、150m程の標高差を 一気に上る。その後は尾根道が続く。 参考サイト 赤木分岐 |

鍋割地蔵 一遍上人の弟子がここで昼飯を炊た時 水汲みの間に、水が無くなり鍋が割れた 食事が出来なくなった反省の場所 参考サイト 鍋割地蔵 |

湯の峰王子 もとは東光寺の境内にあったが 1903年(明治36年)5月の火災で、 焼失、現在地に再建された 参考サイト 湯の峰王子 |

小栗判官蘇生の地 常陸の国に、小栗氏と言う一族が居た。 病が重くなったが、湯の峰の薬湯により 全快した。が後に、合戦に敗れ滅亡 参考サイト 小栗判官蘇生の地 |  東光寺 伝承によれば、湯の花が自然に積って 薬師如来の形となったものを 裸形上人が見出し、本尊として創建 今日のゴール16:22 この後付近を散策 参考サイト 東光寺 |

-------------------------------------------------------------------------

H27年3月4日 熊野古道 第6回 (4km 高低差250m+α)

第6回のコース

大日越え

梅田集合 → 昼食(湯の峰温泉)→ 湯の峰王子(スタート)→ 鼻欠地蔵 → 月見ヶ丘神社→

大斎原(ゴール)→梅田

大日越え 参考サイト コース・地図

いきなり急坂 今回の語り部は沢さん(男) 湯の峰温泉のバス停近くでストレッチ の後、急坂を登り始める 時刻13:10 |

鼻欠地蔵 昔、棟梁に弁当を届ける弟子が 地蔵に弁当のご飯を一欠らあげていた 棟梁に盗喰いと疑われ、手斧で鼻を 切られたとの言い伝え。時刻13:43 |

道標 写真で道標集めをしていたが、撮影時 他の人の邪魔になるので、全てを集める のは、止めていた。大日越の文字のもの を記念に一枚。 |

月見ヶ丘神社 お祭りの時に、湯の峰から此処まで 稚児を肩車に乗せて歩くという。 静かな林に、ポツリと祠(ほこら)が 時刻14:05 |

熊野本宮大社旧社地「大斎原」 ここがゴール地点の入り口であるが 大斎原は広く、バス停まで暫らく歩き 一遍上人の碑や大鳥居などを見る 参考サイト・大斎原 |

一遍上人の碑(昭和47年) 熊野本宮で、一遍が証誠殿の真下に 籠った時、夢枕に熊野権現が現れ、 悟りを開かせたとの言い伝え 一遍上人と熊野本宮 |

美女達と大鳥居