|  |

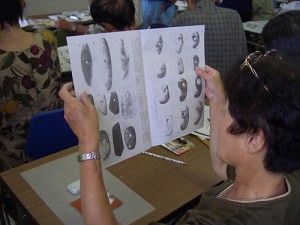

(左)片割れ探し 先生から気概と集中力をもって すれば片割れは必ず見つかる ので探し当ててほしい。 実際の発掘ではもっと困難な 作業となる。との言葉に 老眼に鞭打って懸命に探す。 (右)校外学習の打ち合わせ スケジュールを検討する しかしもう12月・1月の予定を 検討しているのだ。加齢と共に 月日の経つのは早くなる。 年が明けると老大もすぐ卒業だ。 |

写真日記 現役:10月以前 指導 植田正幸 先生リンク

| クラスメイト・スローライフの楽しみ | クラスメイト 古希の暮らしページ |

| 南部講座 SilverCollege | 感想などのメールはこちらまで |

| --同窓会の日記-- | --現役:10月以後-- | --現役:10月以前-- |

10月28日 拓本作りの前作業 かたわれを、♪さがし探し求めて♪ 今日は、朝から教養の授業をさぼり、一階のロビーで文化祭の打ち合わせをした。 見つけた関係者は次々に呼び止めて、打ち合わせに参加してもらう。 知恵の塊りの老大生だが、文化祭にはもう何十年と縁がなっかたのでとまどう。 考古学の授業では21日の焼成作業の時、不幸にも割れて別れ別れになった焼き物の片割れをさがす。 その後、今後の校外学習の今後の予定を検討した。 そして、放課後はまた文化祭の打ち合わせ。 クラブ活動は当面お休み。

|  |

(左)片割れ探し 先生から気概と集中力をもって すれば片割れは必ず見つかる ので探し当ててほしい。 実際の発掘ではもっと困難な 作業となる。との言葉に 老眼に鞭打って懸命に探す。 (右)校外学習の打ち合わせ スケジュールを検討する しかしもう12月・1月の予定を 検討しているのだ。加齢と共に 月日の経つのは早くなる。 年が明けると老大もすぐ卒業だ。 |

10月21日 土器の焼成作業 無事終了

今日は朝から午前中の講義を休み、終日焼成作業の取り組みとなった。

天気は快晴、季節も良く、絶好の作業日よりとなった。北部の日ごろの行いが良いのが幸いした。

他の科目の人も見学に来るイベントとなった。

工程の時間経過の概要は次の通り。

・8時40分 作業開始 炭を細かく割る。窯の用意、作品の大きさ別分類など。

・11時20分 窯に炭と作品を詰め込み点火

・13時20分 熱が土器に回ったのを見て、最初の土器取り出し

・14時30分 取り出し完了

・15時10分 作品を種類別に並べ、記念撮影

・16時10分 作品の個人別受け渡し、後片付けの後、解散。

作品が先生の予想を超えて多く、窯を増設したり、炭を買い増しにいったりしたが、

先生、Fさん、Kさんの奮闘により、比較的手際よく進み、時間の遅れもなく終了した。

それにしても、先生が言うように阪神ファンの作品は本当に無事の確率が高いのか検証が必要だ。

その他の写真

|  |

(左)炭割り 朝早くから、車で老大に入り 出来ることから・まず炭を割る。 どれ位の大きさに割るか分らず 大は少を兼ねると大き目に割る。 大きいのは後で小さくできるから。 (右)大きさ別に分類する 窯に入れる前段階として 種類別に作品の整理を行う。 例年になく多い作品に先生も困る? 急遽炭を買い増し窯を増設する。 K氏などの活躍で準備が整う。 |

|  |

(左)火熾しに挑戦 先生が火熾しの道具を持ってきた。 使い方と要領を教わる。 私を初め何人かが挑戦したが うまく火が熾らず、芯の材料が折れ 時間の関係で、中止とする。 (右)窯に点火する 窯は2重構造になっている。 下段は予熱用で炭のみ。 上段が焼成用で炭と作品が交互 に詰めこんである。 下の炭に点火して予熱を始める その後女性陣は焼き芋作りに熱中。 |

|  |

(左)窯だし初め 最初の小さい窯からあけてみる この辺の小物は先ずまずの歩留まり。 瓦の入った大窯は破裂音が激しい。 予熱の窯の火付きが悪く再火付け したが、上の焼成窯に先に火が ついてしまい予熱不十分となる。 (右)窯から出した壷 赤く半透明の感じに焼けている これくらいの色合いが約800℃ 先生が皆に説明する 私も色と温度の関係は理解出来る。 |

|  |

(左)窯は輻射熱がすごい 手を短時間のみ、火に近づけ 丁寧に作品を挟み出す。 熱い窯を持ち上げ、作品を取り出す 作業はF氏とK氏が活躍してくれた。 お疲れさまでした。 (右)窯出し作業全景 この写真では全部映し出されて ないが、大窯2つに小窯7つ 次々と窯出し作業を行う。 この写真はまだ前半の方 後半はもう必死の作業となる |

|  |

(左)おがくずで色付け 先生がおがくずの中に 作品を入れて蒸し焼きにする。 出来上がった作品は黒光りする 見事なものとなった。 これなら実用にも耐えられそう (右)作品を前に集合写真 種類別に並べた作品を前に うまく焼けた人もそうでない人も 楽しい実験に満足の表情。 作品の全貌が分り、文化祭の 展示にも具体化が進むのか? 拡大写真 |

10月16~17日 越中・越後にヒスイと遺跡を訪ねる旅(校外学習)

考古学科初めての一泊校外学習で、わくわくした気分で待っていた日がきた。

どのような旅になるのだろうか。・・・・・

コースは16日が

大阪8時集合で42分のサンダーバード→ 富山埋蔵文化財センター→ FossaMagnaMuseum

長者ヶ原考古学館→ 親不知海岸(ヒスイ拾い)→ ホテル天望館(富山)

17日は ホテル6時→ 宮崎・境海岸(ヒスイ拾い)→ 不動堂遺跡→ 小滝川ヒスイ峡

→ 富山16時6分のサンダーバード→ 大阪19時32分着

その他の写真:16日 その他の写真;宴会 その他の写真:17日

|  |

(左)8時に大阪駅に集合 日曜日だったので、大阪駅は 空いていると思ったのに コンコースの中は団体客で大混雑。 同じ様な旗が乱立し、我々の グループを見つけるのにひと苦労。 (右)富山埋蔵文化財センター 富山駅を降りるとバスが 待っていた。 バスに乗って少し 走ると、埋蔵文化財センタに着く。 ここで最初の集合写真を撮る。 私は展示品で火起しして怒られる 富山埋蔵文化センター |

|  |

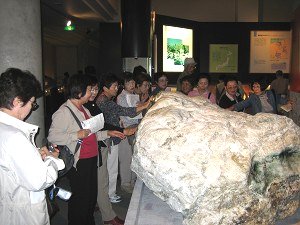

(左)Fossa Magna Museum 富山県から新潟県へ移動。これから 何度も県境を越えることになる。 それにしても、この博物館は なんとも難しい名前である。 解説書で知ったがラテン語で 大きな溝という意味だ。 糸魚川博物館 (右)大地のロマン Fossa Magnaは日本列島の 成り立ちから勉強しないと 本当の意味は分らない。 この辺りは日本の宝石の宝庫である ヒスイの巨石をなでる女性陣 ノミで割って、持ち帰りたい? |

|  |

(左)長者ヶ原考古館 Fossa Magna Museum近く 徒歩5分の所に、この施設はある。 大規模な施設より小ぢんまりした こういう施設の方が 親しみ易く、身近に展示を見れる 係りの人も大変親切だった。 長者ヶ原考古館 (右)親不知 海岸 予定には無かったが少しの時間 親不知海岸でヒスイ採りをした。 石を見ながらこれがヒスイか? 見れば見るほど、聞けば聞くほど 混迷の度を増すクラス員たち。 夕日を浴びながら判定に苦心する。 |

|  |

(左)宴会始まる 宴会の前に記念撮影 私はカメラを持ってきてなく あわてて部屋まで取りに帰る。 シャッターは旅館の人に頼んだ。 暗いので写真は不出来である。 (右)そして乾杯!!! 会計?いや宴会盛上げ担当の音頭で 乾杯のあと、カニと格闘となる。 その後カラオケのラッシュとなる。 その他宴会の写真は、上の方の リンクをみていただきたい。 |

|  |

(左)先生得意の歌を・・・ 酒も飲まずに、先生は歌う。 昼間大声で解説したのに のどが平気なのは天性の物か 長年の鍛錬のたま物か。 ただただ感心する。 (右)二次会 宴会後は盛り上げ担当の 発案で部屋で二次会をする。 先ずはヒスイの今日の成果の 検討会をする。、 先生に見せるとみな駄石と 言われそうで、見せない人も。 |

|  |

(左)宮崎・境海岸でヒスイ拾い 日の出とほぼ同じ時刻の6時に ホテルを出発し、まだ少し 薄暗い中ヒスイ拾いを始める。 下を向いて探す姿勢も だんだん板についてきた? (右)先生は完全武装 またもファションで驚かせる。 旅行カバンがやけに大きいと 思ってはいたが、まさかまさか こんな物が入っていたとは。 でもその表情は植田少年の輝きが 拡大写真 |

|  |

(左)不動堂遺跡 海岸からバスで15分位の所に この遺跡はある。縄文中期の 巨大な住居跡が復元してある。 中に入って先生の解説を聞く 不動堂遺跡参考サイト (右)明星山を望む ヒスイ峡への道でここが一番の 見晴らしと、バスを道に止める。 確かにいいポイント。 道は狭く、後続の車を気に しながら、急いで撮る。 |

|  |

(左)最終の見学地 ヒスイ峡 大型バスの入らない狭い道を 旅館のマイクロバスで走る。 やっと小滝川・ヒスイ峡へ到着 何トンもある様なヒスイが・・ 小滝川にも降り見学する。 拡大写真 (右)富山駅に到着 ヒスイ峡の後はもう帰途だ。 途中で食事をしたり みやげ物を買ったりして 富山駅に到着。そして16時8分 発のサンダーバードに乗る。 |

10月14日 古代米の稲刈り と 耳飾り作り

今日は稲刈りの日だ。 昼食もそこそこに稲の栽培場へ。

集合写真の後、刈り取りのポーズで写真を撮ったりした後、刈り取る。

授業は滑石での作品作りで、先週の続き。手を真っ白にして取り組む。

放課後は先生より、文化祭の説明文の資料の説明を受けたり、展示のすり合わせをしたり。

壊れたカメラの代品をとりあえず買ったが、使い方がまだ良く分らない。全てオートで撮る。

その他の写真

|  |

(左)成長した稲を前に 稲の担当のN氏の努力もあって 見事に成長した稲を前に 考古学科得意の集合写真を取る。 天気も良くて稲刈り日和。 拡大写真 (右)刈り取り 1株づつ交代で刈り取る。 初めて刈る人もいて恐々と鎌を ・・そこでもっと根元からと N氏の注意が飛ぶ。 |

|  |

(左)耳飾りを作る 滑石の作品作りが続くが 今日は主に耳飾を作る。 サンドペーパでは粉ばかり出る いかに効率良く、いい形に作るか 知恵と工夫が必要だ。 (右)こんなん出来たよ カメラの前に自信作を出して 見せてくれた。 硬玉であればもっとすばらしいが 先生の評価はどうであれ 先ずは、楽しく作ること。 |

10月7日 滑石を使って耳飾や勾玉作り

昨年の文化祭の写真を先生より、見せてもらう。

生徒に少しイメージが出てきたが、大掛かりな展示にため息もでる。

去年に負けない新しい出し物?と展示の工夫が求められるが、どうなることやら・・

今週と来週は滑石を使った実習である。 物が小さいので粘土ほどの大騒ぎはない。

先生の資料の説明を聞いたあとに作業開始と思ったが、もう3時で時間となる。

私のデジカメが壊れた。修理が良いか新規購入か・・今回の写真はH氏より提供を受けた。

|  |

(左)昨年の文化祭の説明 プロジェクタを使って 昨年の文化祭の説明を受ける。 今からの作業を考え、不安と期待が 3対1の割合で、クラスに流れる。 (右)作業開始 物は小さいが、その分緻密さがいる。 ヤスリやノコを使って成形する 物が小さいから製作が楽とは行かない 歳を取ると小さいものも苦手だ。 |

|  |

(左)デザインに思い悩む どのデザインの物を作るかが 今後の工程に大きく影響する。 しかし先生から簡単な物ばかりでは ダメと釘を刺される。 ここで悩む人は良い作品を作るか (右)放課後は文化祭の打ち合わせ 和室に集まって5時まで行う。 先生から叱咤激励される。 実行委員の顔も真剣そのもの マテバしいの採集と基本計画が 当面の課題。 |

10月4日 京都に博物館を訪ねて

30日の放課後、文化祭の計画を検討している内に、来月の新潟行きは無理と分ってきた。

そこで、、新潟は今月中旬に、京都は4日に行くことになった。それから全員に連絡網で連絡する。

慌ただしい日程となったが、そこは老大、大部分の人が参加した。

コースは 京都市考古資料館 →晴明神社 →京都国立博物館 →豊国神社 とまわる。

我々高槻集合組は、朝、時間に余裕があったので阪急大宮から歩くことにしたが、これが誤算、

45分もかかり、最後は小走りに信号無視となって、やっとぎりぎり10時に到着した。フウー

その他の写真

|  |

(左)土師器と須恵器(考古資料館) ここの展示は土師器と須恵器の 区別が良く分る。 茶色い土器は土師器 800℃で焼く 灰色の土器は須恵器 1200℃で焼く 土師器と須恵器 参考サイト (右)平安宮豊楽殿の瓦 今年、新たに国の重要文化財になった。 京都市の出土品で指定となるのは初。 緑青が表面に塗ってあり緑色をしている 豊楽殿の読み方に注意と指導を受ける 確かにワープロでは出にくい読み方だ 学術的に重要との解説も受ける。 |

|  |

(左)京都市考古資料館での集合写真 京都の博物館や資料館はあまり行かない 興味がないと、博物館は退屈なものに。 しかし実験考古学で実際に作っていると 同種の物に興味がわいてくる。 考古資料館 参考サイト (右)早めの昼食を食べる 京都らしい、しゃれた入れ物の 三段重ねの重箱に入っている和食。 昼食前に、文化祭の話が先生よりある。 班別担当や実行委員の発表。 放課後のクラブ活動との両立に 悩んでいる人も・・・ |

|  |

(左)晴明神社 安倍晴明は天文陰陽師として活躍。 唐で学んだ後、独特の陰陽道を確立した 細木数子も占い師だが、何かで 関係があるのだろうか? 名称が晴なのにこの辺りから雨となる。 (右)京都国立博物館前で集合写真 雨の隙間をぬって、集合写真を撮る。 国立博物館は内部は撮影禁止。 内部は仏教関係の資料が充実してる 昔の様子が分り易い絵巻物などに 興味をもった。 拡大写真 博物館 参考サイト |

|  |

(左)国立博物館内の喫茶店 コーヒーなどを飲み一息いれる。 喫茶店を出る時は大雨だったが 西の方が明るくなっている事を 信じ、次の豊国神社へと向かう。 (右)豊国神社・方広寺 この辺りまで来ると雨も止んできた。 豊臣家縁の場所である 昔はこの辺りに巨大な大仏殿があった。 今は石垣に面影を残すのみ。 豊国神社・方広寺 参考サイト |

9月30日 実験考古学 木簡や人形作り 粘土との取り組みは一応終わり、木簡、人形作りとなって、教材と資料を貰い説明を受ける。 木簡は先ずチョークを塗り、字を書く事を教わる。が、話を聞かず先を急ぐ人も・・ 文化祭準備の進捗が北部講座は遅れていると言われ、早速実行委員の選出と放課後打ち合わせを行う。 何よりも、何を如何するかが分っていないので頭を抱える。 これから一ヶ月半忙しくなりそうだ。

|  |

(左)人形について先生の説明 烏帽子は黒く、目鼻はこうだよ 顔を描いて説明。 実験考古学なので、写実性も大事と。 ペイ・ヨンジュン風ではだめなのか? (右)ヒスイの玉の先生採取例 新潟の海岸に行けば、こんなヒスイが ゴロゴロとは言わないが見つかる。 見つける時の秘伝も習った。 古代人も憬れたヒスイを手に入れたい。 後は、幸運を祈ると・・・・ これで、旅行の参加者が増えるかも。 |

9月23日 池上曽根遺跡 見学

老大3班と有志及び箕面考古学研究会の人合わせて20人で見学した。

池上曽根遺跡公園 →弥生文化博物館 →弥生学習館 とまわる。

池上曽根遺跡は大規模の弥生時代の環濠集落として知られている。

建物や遺跡が復元されていて、建物、井戸の大きさに驚かされる。

博物館では模型を使った弥生時代の生活の様子や、卑弥呼の館が興味を引いた。

弥生時代には、庶民に平和な生活があったのだろうか?

大した兵器も無く、案外、現代よりのどかで住みやすい生活だったかもしれない。

池上曽根遺跡・参考サイト

その他の写真

|  |

(左)クラスのYさんが説明役 遺跡の入り口で説明を受ける。 写真ではうまく撮れてないが 2重の環濠の遺跡があった。 深さは危険防止のため実際より浅い。 (右)高殿と大井戸 ぞろぞろと高殿の方に移動 1995年に発見されえた建物や井戸が 復元され、弥生の復元で国内最大級。 祀りにつかわれたのだろうか 復元物があると実感がわいてくる。 |

|  |

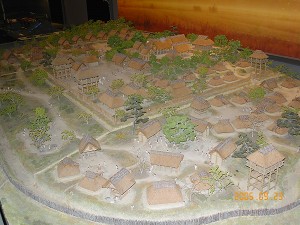

(左)集合写真 遺跡を背景に集合写真をとった。 総勢20人だが一人遅れてきたので ここでは19人となる。 写真は他の見学者に撮ってもらった。 拡大写真 (右)卑弥呼の館『模型』 模型は完全な想像の世界であろう。 が、こういう遺跡が発見されるかも。 卑弥呼伝説は、最もよく親しまれて いる考古学の謎であろう。 誰だって、この謎を知りたい。 模型を見ながら想像を膨らませる。 |

|  |

(左)弥生人の家庭の想像模型 Yさんからこの模型の写真を撮ったら と勧められた。生き生きとした 家庭の様子が表現されている。 靴を履かないので子供の足の指が 開いているのに注意。 (右)まがたま作り 女性陣は学習館でまがたま作り。 1セット300円で材料が売ってる。 紙やすりで成形して、磨いて完成。 先生にいいところを見せようと 製作の練習に余念がない。 |

9月20日 二上山登山と竹内街道を訪ねて 5班と有志合計9人で二上山と竹内街道を歩いた。 コースは 近鉄・二上神社口 →倭文神社 →大津皇子墓 →二上山雄岳・葛木二上神社 →馬の背 →二上山雌岳 →岩屋 →石切り場 →竹内街道 → 歴史資料館前民家 →聖徳太子廟 →近鉄・上の太子駅 天気も良く、親睦と学習の両面に役立った。 その他の写真

|  |

(左)9月20日 二上神社口を出発 駅を出るとすぐ田んぼだった。 さっそく稲の育ち具合の話となる ここの田んぼは手入れが悪い。 批評も実際に育てた経験から? (右)大津皇子墓の前で記念撮影 ここまでの登りは相当な急坂。 みんな元気な内に集合写真をと。 拡大写真 大津皇子は才能に恵まれながら 草壁皇子との後継者争いに巻込れ刑死。 だが草壁皇子も若くしてなぞの死に。 |

|  |

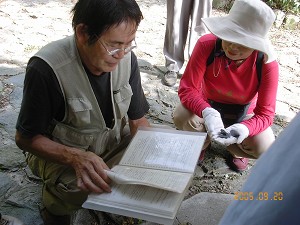

(左)二上山・雌岳山頂で昼食 昼食後くつろいでいるところ。 ここからはもう下りばかりだ。 サヌカイトがどこかにあるはずだが 今までの所では、発見できず。 (右)地質の専門家箕口氏と出会う 石切り場から少し下ったところで 昔、地質調査会社に勤めていて 今はボランティア的に小学生などに 教えているという人に会った。 日本列島の変遷、サヌカイトの出る地層 など教えてくれたがやや消化不良。 |

|  |

(左)竹内街道歴史資料館前 サヌカイトで出来た塀がある。 塀は観光客に少しハツられていた。 その跡などを見学しているところ。 (右)趣のある竹内街道 難波津から太子町を経て竹内峠を 越えて飛鳥へいたる官道という。 歴史を感じさせる趣が・・・ 柿のなるころがいいのではとは O嬢の言葉。女性と食べ物は切れない。 竹内街道参考サイト |

|  |

(左)聖徳太子廟 上の太子駅近くに廟はある。 ここを訪ねないとお金は貯まらないと 疲れた足を引きずって行った。 中は工事中だったが、訪ねて安心する。 (右)終点の上の太子駅で 力を合わせ、全員無事に終点に。 安堵の表情となる。 電車連絡もまずまずで待ち時間も少し。 先生に秘密の土産もあるが ネットでは公表しないことに。 |

9月9日・16日 粘土との取り組み続く 9月9日と16日は粘土作品作りで、残りの物を作る。 文化祭のテーマ『古代の祈り』に沿った作品作りが続く。 軒先丸瓦、土馬、面、かまど、せん仏、碗などである。私は全部で13点の作品となった。 粘土いじりは一応今回で終わりで、次回の授業からは木簡や木の人形作りとなる。 7世紀ころのIT革命は、文字の使い始めであったのか。? それ以来現在に至るまで、文字は魔物で、文字に翻弄される世の中が続いているのだろう。 その他の写真

|  |

(左)9月9日 粘土にも少し慣れてたか また粘土作品作りの授業となる。 粘土の取り扱いのも慣れて少し余裕が。 熱心に作品作りに取り組む。 (右)ジュラシックパーク? 土馬を作っているのだが、 粘土の重さで頭としっぽがたれ気味。 だんだんジュラシックパークの様相に。 立て直そうとすると首が取れたりして 苦労をする。 動物は」難しい。 |

|  |

(左)9月16日 粘土作品作り続く 私は早々に諦めて他人の冷やかしに。 能面師の人は、こんな作品も。 完成度が高いが、どこか能面の雰囲気も (右)アイドルタイプのお面も 目元凛々しく、口がなんともかわいい。 先生からかわいすぎと言われていた。 もしかして彼女の理想のタイプか? 顔の作成は、少しの違いで感じが変わる。 顔もまた作り方が難しい。 |

9月2日 2学期始まるが・・・はたして2楽期となるのか? で早速親睦会

今日から2学期がはじまった。

先生から文化祭は『古代の祈り』をテーマに行うと、ご指導をいただく。

そして『七瀬の祓の源流』についての講義を受け、祭祀用の土器や木簡にまつわる話を聞いた。

テーマに従った作品作りが当面の課題となり、土馬、木簡作りをすることになる。

次回から、また粘土と取り組むこととなった。

5時からは、大阪大学内のレストラン”ラ・シェーナ”で親睦会である。

今城塚の時、南部講座は何度も親睦会をやっていると言っていたが、北部は初めて。

これは以下の写真と写真日記を見て頂きたい。

本多氏の写真リンク

その他私が撮ったもの

|  |

(左)9月2日 2学期始まる 久しぶりの授業で、疲れ気味だが 休み時間にになって一息つく。 夏休みの課外学習などで話がはずむ。 吉峯さん取材や救急車、迷彩服の話題 粘土作品が割れたどうしようなど。 吉峯さんの記事 リンク 2楽期も楽しいことが多そうだ。 (右)親睦会始まる 学級委員と、先生の挨拶、長老の乾杯 が行われた後、宴会がはじまる。 乾杯の挨拶が終わり、祝福を受ける長老。 ここのテーブルに私も席を置く。 春姫さんとはパソコンのはなしを。 師匠とはダンスを踊ってもらった。 |

|  |

(左)料理はバイキング方式 私は何度も取りにいくのが面倒なので 一度に沢山取ってきた。が少し多すぎた。 後でデザートがおいしそうだったが 満腹で食べれなかった。残念! (右)となりのテーブル。 女性がいないが、バイキングを取りに? 本多さんらが男性ばかりで飲んでいる。 もしかして持っているのはジュース? いや、反射の関係でそうみえるのだろう。 |

|  |

(左)カラオケ始まる。 先生がトップを切って歌ってくれた。 この後、次々にカラオケが続く。 そして アルコールもあって、みな童心に帰る。 班別に歌ったり、女性ばかりとか いろんなグループで盛り上がる。 (右)ダンスも始まる。 カラオケに合わせ、踊りだす。 アルコールと音楽があると体が反応し じっとしてはいられなくなるのか?。 手前の女性は同じ班のM嬢。 社交ダンスもフラダンスも踊れる。 M嬢にはこの後ダンスを教えてもらう。 |

|  |

(左)奥の壁側での談笑 お腹もいっぱいになりソファーで談笑。 先生もあちらこちらでカメラに収まる。 この会場は大阪大学の中のレストランで 千里阪急ホテル経営の”ラ・シェーナ” 殺風景な工学部にこんな会場?。 (右)入り口の壁側 職員のMさんも参加。 修羅引きの時も参加してくれたが 今回も参加してくれた。そして 美女達と一緒に写真に納まってくれた。 だが、色気に押されて少し距離を置く。 |

|  |

(左)老大変じて『老稚園』と化す? 親睦会も終わり近くになってきた。 先生の歌に合わせて、たまらず踊りだす。 アルコールもあって気のおもむくままに 心はもう幼稚園状態か? いや、お遊戯していても 心は誇り高き老大生。 (右)女性は学生ものが好き 学生時代(ペギー葉山)、高校3年生 青春時代と立て続けに歌う女性グループ。 やはり帰らぬ若いころをなつかしむのか。 この後男性グループがすばる等を歌い 19時30分 散会となる。 |

8月28日 今城塚古墳で修羅引きを体験

富田駅で旗を持って待っていると、昨年の北部講座OB、南部講座の人、箕面考古学サロンの人(箕面老大OB)、

などが次々に尋ねてくる。 しかも箕面考古学サロンもよく似た赤い旗で紛らわしい。

先生に南部講座の人はたくさん参加すると競争心をあおられ、北部講座も30人近く参加した。

南部講座、OBの人等を加え、先生教え子?は総勢100人近く、全体の10%近くの一大勢力となった。

熊本から復元古代船で曳航してきた阿蘇ピンク石の大王の石棺が、1006kmの実験航海を経て、

今城塚古墳に到着していた。 ざらざらした軟らかそうな石である。

謎の継体大王の秘密に迫るロマンを感じることができるのか?

今日の体験学習の内容はおおよそ次のとおりだった。

①9時 富田駅から貸切バスで現地入り。セレモニー観覧。

②11時 第4班として修羅引きを体験。その後セレモニー観覧。

③12時 南部講座の人と合同の昼食会(ただしビールはお預け)

④13時 今城塚古墳9次調査の現地説明会

⑤14時 史跡新池ハニワ工場公園見学。 15時現地解散。

本多氏の写真リンク(私のは素人写真なので、写真をお借りした)

植田先生からの写真(本多さんの写真が無かったので送ってくれた

老大クラスメートの春姫さんのページ リンク

(8月30日訂正)植田先生の指摘により訂正。

但し、先生自身についての記述に偏見があるとの指摘は訂正しておりません。

|  |

(左)8月28日 JR富田駅に集合 9時に富田駅に集合 先生は単車で遠路はるばる来られた。 が、その服装は迷彩服の一見、暴走族風? 我々との年齢差をアピールしたいのか。 それにしても南部講座の人は元気が良い。 北部は南部の委員の迫力に押され気味。 (右)富田よりバスに乗り込む 貸切バスは通勤バス並みの混雑となる。 乗り込む人が多いので、つられて 一般の人も乗り込もうとする。 まだ年齢が足りないとお断りする。 そこのけ、そこのけ、老大が通るである。 |

|  |

(左)小学生が修羅を引く 群家小学校高学年で一般と同じ6tonの 修羅を引く。軽々と動いている。 これなら何とか引けそうだ。 小学生の動きはきびきびしていて 顔も真剣そのもの。若いっていい。 このあと我々が途中から同じ石棺を引く。 (右)我々が引く番となる。 我々4班は4本目のロープを担当。 みんな楽しそうだが、リラックスしすぎ しまりのない顔で談笑を続ける。 ロープの左右に分かれて準備は出来たが この状態で修羅が引けるのか? |

|  |

(左)老大・歴史考古楽科の旗ひらめく さあいくぞ。旗をひるがえして気合を!。 この後、すぐに修羅引きが始まる。 さすが大人、難無く修羅は動く。 が、斜めに引いたのか、その後反対斜めに ジグザグに引く。それでも、無事終了。 真剣に引いた人もいたが、私は3分の力で。 (右)南部講座との交流昼食会 近くの公民館で弁当とスイカを食べる みんなで食べる昼食はおいしい 世話をして頂いた高槻のクラス員に感謝 |

|  |

(左)南部との集合写真 昼食時先生より皆で集合写真をと。 本多氏はデジカメで集合写真は撮らず アップロード出来るのはこの写真のみ。 少し横からとなった。カメラも悪いようだ 拡大写真 (右)9次調査の現地説明会 昼食後、現地説明会へ 前方部右隅の調査の公開である。 今城塚古墳は6世紀前半で 後期のものだから、完成度が高いのか。 写真は一番右隅のところ 朝顔形埴輪が発見された所である。 |

|  |

(左)新池ハニワ工場公園 今城塚古墳より徒歩15分の所に 埴輪工房の遺跡があり、公園となっている。 埴輪を焼いた窯の後が 近代的な建物で保護され、見学できる。 指差した手は先生が説明している所 生徒は周りを囲んで聞く。 (右)生徒にはっぱをかける先生 今、課題の土器つくりについて先生より 昔の人だってこれだけ作っている。 しっかり作るようにとのご指導を頂くも 粘土に懲りた生徒は諦め顔。 一応ここで解散となる。 |

8月19日 土器作りに挑戦

夏休みであるが、特別講習で一日をかけて土器作りに挑戦する。

粘土は中学生以来さわったことがなかった。粘土の感触を思い出すのに時間がかかる。

まずは粘土をよく捏ねて空気を抜く作業から始め、瓦の作り方を習う。

次に、新聞紙を芯にして陶笛作りをする。

作品は課題のものと自由作品とがある。

課題 ・陶笛 ・土鈴 ・土器の模様付け ・丸瓦 ・せん仏

自由作品 ・壷、鉢、甕 など

一日挑戦したが、最初の意気込みとは裏腹に、思うように作品が出来ず、疲れもあって

終わりの方は作品の不出来にやけ気味になる。芸術性が問われるが才能もないし。。

今は容器はプラスチックで簡単に手に入るし、ひとつの型で30万個は作れるのにと愚痴る。

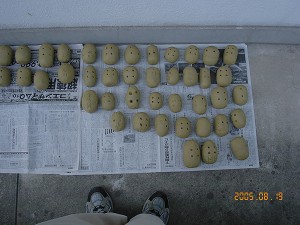

|  |

(左)8月19日 作業開始 10時30分ころから作業を始める まだみんな元気でやる気いっぱい。 班毎に座席を作り座る。 さっそく仲間とおしゃべりを始める ここで先生の話を聞いていないとあとで 困ることになるのだが、お構いなし (右)先生に粘土をスライスしてもらう 粘土を5mm厚さにスライスして 新聞紙の芯に巻きつけて陶笛を作る。 約50人分各3枚で150枚を黙々と 切り抜く先生。 粘土にこういう加工法があるのか |

|  |

(左)陶笛を干す 出来た陶笛を学校のベランダに干す。 形はまちまちだが、なんとか恰好になった。 まだ午前中で、このころまでみな元気だ。 このあと土鈴作りになるのだが 土鈴を知らないのでおかしな形となる。 このあたりから精神的疲れが出始める。 (右)自由作品 K嬢の作品 午後は自由作品作り。 こんなみごとな作品の人もいる。 ここは才能があるかないかで 作品に差が大きく出るところ。 私は自分の作品は半ば諦めて、 他人の作品を冷やかして回り始める。 |

7月28日 校外学習で奈良方面へ行く

老人大学・歴史考古学科では初めての校外学習に出た。

行き先は奈良の南東部で邪馬台国があったであろう近辺である。

うかつにもデジカメのメモリがいっぱいであるのを気づかず写真は殆んど取れなかった。

行き先 ①唐古、鍵考古学ミュウジアム(奈良県磯辺郡)

②唐古・鍵遺跡

③ホケノ山古墳

④箸墓古墳(桜井市)

⑤纒向勝山古墳, 石塚古墳, 矢塚古墳(桜井市)

⑥黒塚古墳, 黒塚古墳展示館(天理市)

(8月23日訂正)先生からの指摘を受け行き先の誤りを訂正した。

唐子→唐古訂正、石塚,矢塚古墳、黒塚古墳展示館追加 など。

|  |

(左)7月28日 さあ出発 朝8時50分にモノレール山田駅近くの 陸橋で集合し貸切バスに乗る。 班毎に座席に座る。 クラス委員の方は点呼に懸命だが 我々は小学生みたいにはしゃぎまわる (右)植田正幸先生の説明 熱心な先生の説明にもかかわらず、 生徒一同なかなか耳から脳みそまで つながらない。 先生の博識に只々感心するばかり。 土用の丑の日でその後地獄の暑さに |

| --同窓会の日記-- | --現役:10月以後-- | --現役:10月以前-- |