2005 老大・歴史考古楽科 北部・金曜日コース

写真日記 現役:10月以後 指導 植田正幸 先生

リンク

3月20日 老大講座終了式と終了祝賀会

早いものでもう卒業式となった。 でも卒業を前にして残念なことが起こった。

クラスメートが前々日急逝されたのだ。 今日はその葬式の日であり、揃って卒業出来ない

無念・残念な気持ちでみな少し重たいような、喜び切れない雰囲気の内に式は始まった。

せめてあと一ヶ月いや一週間でもいい・・・・そしたら揃って卒業できたのに。

悲しみを乗り越え、彼の分まで楽しむことが供養かもしれないと気持ちを切り替える。

楽しかった老大生活を思い出し、先生を始め、クラスメートに感謝。

その他の写真

|  |

(左)会場はメイシアター

何度も行ってる所なのに

行くとき道を間違えた。

迷シアターとなる。

開講式は欠席だったが

その後老大には皆勤した。

(右)終了証書授与など

クラスメートもMさんが

北部を代表して終了の言葉

を述べる。堂々の言葉に

感心しながら聞いた。

|

|  |

(左)先生に花を贈呈

式が終わって先生の挨拶の後

一年間の指導に感謝し花を贈呈。

代表にはやはり長老。

長老はダントツの高齢で

クラスメートの目標でもある。

(右)集合写真

今日は快晴で気持ちのいい天気

外で集合写真を撮る。

集合写真の呼びかけが遅く

すでに電車に乗った人も?

拡大写真

|

|  |

(左)終了祝賀会始まる。

宴会部長、クラス委員の挨拶の後

Yさんを偲び一分間の黙祷をする。

その後長老の音頭で乾杯。

その後は悲しみを忘れるように

みな酒を飲む。

(右)Yさんを偲ぶ。

祝賀会は南千里マーレで行う。

ここは文化祭の後で慰労会兼

忘年会を行ったところ。

その時亡くなったYさんも歌った。

その時の思い出の写真を一枚。

|

|  |

(左)宴会も後半になる

一年間の感想など述べたあと

じゃんけん大会をし盛り上がる

その後カラオケ大会に。

Hさん、長老も歌う

(右)最後はクラス歌で締める

考古1年生の歌と

老大時代をみんなで歌う。

そして同窓会会長の挨拶のあと

散会となる。

|

-----------------------------------------------------------------------------------------

3月16日 椿の本陣

私の家の近くの椿の本陣の見学会だったが、大雨に降られた。

当初の予定していた西国街道のウォーキングと市内遺跡訪問は中止し、茨木市文化財資料館の見学となった。

雨の中皆様ご苦労さまでした。

|  |

(左)椿の本陣

雨にも係わらず多くの

クラスメイトが出席した。

当主の梶さんが自ら説明。

話慣れているのかユーモアを交えて

一時間近くはなしてくれた。

椿の本陣参考サイト

(右)茨木市文化財資料館

資料館の人が丁寧に説明。

このボードは茨木の文化財

の場所が電光で一覧できる。

地理的配置が分り易い

茨木市立文化財資料館

|

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3月10日 卒業旅行で九州・福岡へ

卒業旅行は晴天に恵まれ、すばらしい校外学習となった。

コースは次のようにまわった。

福岡市埋蔵文化財センタ→ 板付遺跡→ 福岡市博物館→ 山の上ホテル→

九州国立博物館→ 大宰府天満宮→ 都府楼あと→金隈遺跡

福岡は古くより大陸との外交・交易の玄関であり、また外国にたいして水城や元寇防塁などで守りを

固めた所でもある。私は福岡に居る時は史跡など全く関心が無かったので殆ど見ていない。

もっとも子供の頃、史跡を見せるための整備は殆ど無かった。都府楼などは田んぼの中の一部に礎石が

ころがっていたにすぎなくて、遠足はつまらないものだった。

その他の写真

|  |

(左)新大阪を出発

名鉄観光の添乗員に引率され

新大阪を出発する。

福岡は生まれたところなので

旅行気分はもうひとつ乗らない。

どんな校外学習になるのだろう。

(右)福岡市埋蔵文化センタ

福岡に着いて先ず訪れたところ。

展示室はさほど広くない。

面積の殆どを収納、保存処理に。

10万箱の埋蔵物を保存。

写真は保存処理作業の様子

埋蔵文化財センタへリンク

|

|  |

(左)埋蔵文化センタで集合写真

玄関で集合写真を撮る。

このセンターは板付遺跡と

金隈遺跡の中間にあり

遺跡が多いところなのだろう

拡大写真

(右)板付遺跡

稲作初期の環濠遺跡。

環濠は2重になっており

内環濠は水の無いモンゴル式。

外環濠は台地に沿って用水路。

脇の田んぼには今も土器片が散在。

板付遺跡参考サイトへリンク

拡大写真

|

|  |

(左)福岡市博物館

なんといってもここは金印

でも撮影禁止で写真撮れず。

新安沈没船復元模型の写真を撮る。

実際は長さ36m、重量200t。

800kg、一万点を引き上げる。

福岡市博物館

(右)山の上ホテル 宴会

先生のあいさつ、長老の乾杯の後

料理を食べ、カラオケ、ダンス等。

見晴らしは良いが交通の便が悪い

それでも中州に繰り出す人も。

どんなアバンチュールを楽しんだか?

|

|  |

(左)山の上ホテル 宴会

車椅子のHさんもカラオケで

卒業旅行を楽しむ。その後

我々は部屋で2次会をするが

女性も来なくて色気なし。

(右)九州国立博物館

意匠を凝らした建物にまず驚く。

初めにボランティアの人が

バックヤードを案内してくれた。

中は撮影禁止の上に薄暗く

写真撮影は諦める。

九州国立博物館

|

|  |

(左)九州国立博物館

写真はバックヤードのみ撮る。

収蔵庫の構造は日本一との説明。

でも収蔵庫に入れる収蔵品は

あまり持っていないとのこと。

棚もがらがらである。

(右)大宰府天満宮の梅は満開

天満宮で昼食をとる。その後

梅の花の下で記念写真を撮る。

天気良く、暖かで気持ちいい。

拡大写真

|

|  |

(左)都府楼跡(大宰府政庁跡)

ここは久しぶりなのでなつかしい

50年前と比べると見違えるほど

整備されている。広さも10倍?

拡大写真

大宰府政庁跡参考サイト

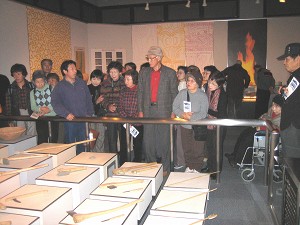

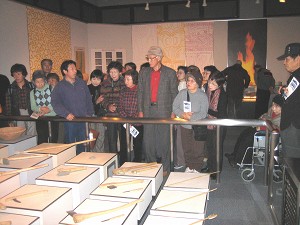

(右)金隈遺跡

この遺跡は昭和43年の発見。

比較的新しい発見である。

異様な墓の数に圧倒される。

400年間墓の上に墓が積み重なる

金隈遺跡参考サイト

|

------------------------------------------------------------------------------------

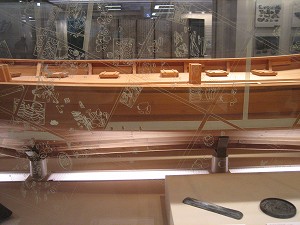

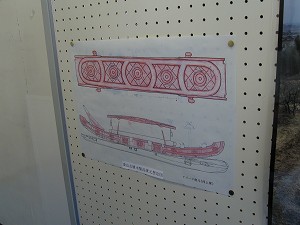

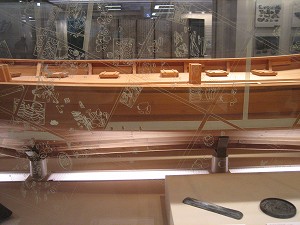

3月7日 巣山古墳出土の霊柩船

先生が下記コメントと写真を送ってくれました。

『最近話題の奈良県広陵町の巣山古墳出土の霊柩船の写真をおくります。』

-------------------------------------------------------------------------------------------

3月3日 いよいよ最後の授業となる

このクラスの授業も今日で終わりだ。教室に入ると思い出で少し胸があつくなる。

最後の講義は高槻の未盗掘の闘鶏山古墳の発見(2002年)と最近の成果(2006.2.4)などの話。

そのあと、今後のグループ活動や同窓会の話、椿の本陣の公開を見に行く話などをした。

遡るが、3学期は主に古地理と概念と大阪平野発達史について講義をうけた。

繰り返す海進・海退と河川の堆積作用により、地理が大きく変わって行く姿に驚いた。

そのあと2月17・24日はクラスの数人より、地域の歴史や得意分野の講義を聞く。

|  |

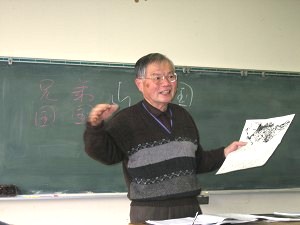

(左)先生最後の講義

最後といっても、同窓会で引き続き

先生の講義を受ける。次回の資料も

もらったので少し安心感が出てきた。

同窓会での再会が楽しみだ。

楽しかった講義と老大生活に感謝。

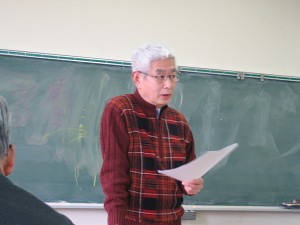

(右)クラス員の講義1

各30分程度で講義してくれた。

最初はSさんが、継体の皇統と

藤原家の系図についてであった。

入り組んだ系統に頭を悩ます。

藤原家は自らは天皇にならずに

実権を握る。生活の知恵??

|

|  |

(左)クラス員の講義2

大阪府のなりたちをKさんが講義。

前に大阪平野の発達史習ったので

それに歴史が重なり

理解しやすいはずだが

それでも歴史は難解。

(右)クラス員の講義3

西国街道の旧跡(石橋~西宮)

をYAさんが講義

西国街道は私の近くにもあるが

細い道で車の離合も困難。

一度徒歩で全行程を。

|

|  |

(左)クラス員の講義4

千里丘陵の成り立ちについて

MAさんが講義

千里丘陵は昔寝山と呼ばれた

なだらかな山で象の化石も出る。

私はその丘陵の東端に住むので

関心をもって話を聞いた。

(右)クラス員の講義5

終末医療についてYOさんが

講義してくれた。老大だけに

みな真剣に聞いていた。

だれにも訪れる問題だが

受け止めたくない問題でもある。

|

----------------------------------------------------------------------------------------------

2月3日 国立民族学博物館

授業日であったが、近くの民族学博物館への校外学習となった。

ここは子供が小さいとき何度か訪れているが、最近は何時訪れたかハッキリト記憶がない。

中は広くとても1日で見れるボリュームでは無い。気候がいいときにまた来たいところだ。

国立民族学博物館:参考サイト

その他の写真

|  |

(左)国立民族学博物館 前

冬の金曜日なので万博周りの

人は少ない。貸切みたいに歩く。

民俗でなくて民族なのは

改めて認識した。

(右)飲尿??

アメリカのトーテムポール。

これは飲尿の状態か。

飲尿はホルモンとミネラルの

リサイクルに有効。

昔の人も知っていたのだろうか。

|

|  |

(左)イラクサ衣

アイヌの着物・アットウシアミプ

中に魔物が入らないように

袖や裾にはまじないの模様がある。

M嬢が先生に名前を聞いてくれた

他に魚皮製衣などもある。

(右)アイヌのはちまき?

この模様は縄文の文様と繋がる

写真を撮っておくようにと。

意味も理解しないまま

とりあえず写真を撮った。

拡大写真

|

|  |

(左)アイヌの熊送り

我々が見れば残酷な図である。

昔はこんなことはは通常の祈り?

事を成す時、人柱や生贄や送り

昔に生まれなくて良かった。

私なんかは一番に殺されるタイプ

(右)「津和野町弥栄神社の鷺舞」

雌雄2羽の鷺が優雅に舞う。

元は京都から伝わったという。

伝統の発祥の意味はなんだろうか?

動物に化けて踊るのは古代から

行われた伝統なのだろう。

|

|  |

(左)ラピタ文化と土器

ラピタはアニメの名前で

なんとなく親しみ易い。

写真はニューカドレニアで発見のレプリカ

精巧な作りと模様が特徴

東南アジアから流れてきた

文化で漁・農を行ったとある

(右)長老 驚異の89歳誕生日

がっちりした体格、旺盛な食欲。

ハイキングも酒飲みも現役

誕生日の花束をもらい嬉しそう。

あいさつは"未だ死ぬ気がしない"

|

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1月22日 発掘された日本列島(一宮)と斎宮歴史博物館

冬の朝7時50分集合は辛い。昨晩は6時には起きなくてはと思うと寝つきが悪かった。

が今日になってみると、素晴らしい快晴に恵まれ、朝の辛さも吹っ飛んだ。

40名の参加でバスの席もぴったり、心配していた雪による渋滞も無く快調に名神を走る。

行程は

山田駅前→名神高速→一宮市博物館→名阪自動車道など→斎宮歴史博物館→帰路→山田駅前

一宮立博物館:参考サイト

斎宮歴史博物館:参考サイト

その他の写真

|  |

(左)セレブ結婚願望のガイドさん

今回のガイドさんは話の面白い

独身で結婚願望の人。

写真も快くOK。ネットに

貼るといったら『良く書いて・・』

(右)出島和蘭商館跡

出島はオランダ商館が置かれた

人工の島だったが埋立てられ、

今は市街地のど真ん中。残念。

レーマ杯、クレーパイプなど

当時の優雅な外人の生活が

伺える品々。

|

|  |

(左)出島和蘭商館跡2

上部の平たい皿は髭皿。窪みを

首に当てて召使に髭を

剃らせていたと教えてもらう。

下の焼き物は外国製だそうだ。

(右)鷲の木5遺跡

縄文後期のこの遺跡は北海道内

最大規模のストーンサークルがある。

その模型。中央に小さく見える

のが人の大きさ。いったい

何をしていたのだろう?

|

|  |

(左)パレススタイル?

日本の埋物品かと疑う様な命名。

濃尾平野で発見される赤色の土器

地域展で取り上げ展示してある。

装飾性の強いもので、供献用。

(右)斎宮歴史博物館~体験館

悲しい運命?を持つ斎王の

群行の映像を見て感動。

その余韻が残る中、天皇家しか

乗れない御輿に乗り高貴な気分

を味会う。気品が漂う姿となる。

|

|  |

(左)平安の衣装で貴族気分

平安時代の衣装を貸してくれる。

先生とO嬢が並んで記念撮影。

これは卒業写真の表紙を

飾るために撮った写真???

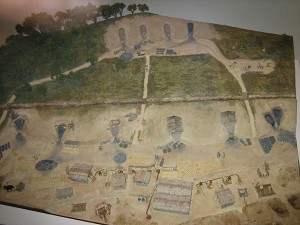

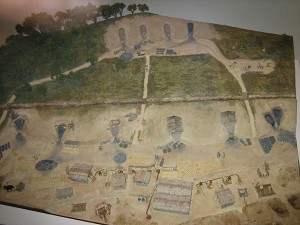

(右)斎宮 1/10 模型

ここに来るとまるでガリバー気分

模型でもかなりの大きさがある。

実際の斎宮の全貌は小京都で

縦横に大通りが走る大規模なもの。

|

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1月17日 吹田市立博物館

今年最初の校外学習は、近くの吹田博物館である。 34名が参加したが風邪で数名来ていなかった。

吹田博物館は名前は聞いていたが、行ったことはなかった。

行ってみると、紫金山公園、吉志部神社、吹田市立博物館、吉志部瓦窯跡が一体となっている場所で

史跡の近くにあるのだが、交通がかなり不便なところとなっていた。

吹田市立博物館:参考サイト

博物館の公式サイトもあるのだが、アクセスしてみるとエラーになったので個人のサイトを参考に載せた。

その他の写真

|  |

(左)吉志部瓦窯跡の模型

この一帯は平安時代初頭に

平安宮の瓦を生産した跡。

平窯9基登り窯4基が確認済み。

この模型は全貌が分り易い。

(右)博物館の中の窯の模型

瓦を作る窯で、薪を燃やした熱が

上滑りしないように、燃焼室と

焼成室が分離されていて

瓦に熱が下部から当たる様に

トンネル状の通路配置されている。

ロストル式平窯と言う。

|

|  |

(左)吉志部神社

この神社も行ったことがなかった。

由緒ある神社で国指定の

重要文化財となっている

吉志部神社:参考サイト

(右)窯跡の斜面で集合写真

この斜面一帯が全貌模型にあった

窯跡の斜面だ。ここで集合写真

拡大写真

|

------------------------------------------------------------------------------------------

12月22日 冬休みの校外学習 11日の追加

先生から11日に行けなかった高麗寺跡の写真を送ってもらっていたが、アップロードをサボっていた。

今日大雪で一日家に篭もっていたので、ようやく作業をする。それにしても今年の冬は寒い寒い。

先生からの説明の要旨はつぎの通り。

『発掘現場が休みで見れなかった高麗寺の「瓦積み基壇」の写真。

この基壇の上に塔がそびえていた。基壇のまわりの石が「雨落ち」』

高麗寺跡:参考サイト

|  |

(左)高麗寺跡

「瓦積み基壇」と「雨落ち」。

海住山寺・五重塔で説明を受けた

「雨落ち」

これで建物の大きさがわかる。

基壇は寺の基部の石造や土造の壇。

(右)最近のニュースの所

先生から送られて来た写真と

高麗寺跡の最近のニュースの

場所が同じみたいだ。

まさに発掘途上の遺跡である事が

よく分る。

高麗寺跡;12月21日のニュース

|

-------------------------------------------------------------------------------------------------

12月12日 冬休みの校外学習 12日

今日は大津京の鎮護のため建てられた崇福寺跡を中心の校外学習である。

コースは

滋賀里駅10時12分 →大津市埋蔵文化財調査センター →滋賀の大仏 →崇福寺跡→百穴古墳群

大津京も老大で学ぶまで、こんな都があったことも知らなかった。

いったい都って幾つあったのだろう。 衛生状態が悪くなって、遷都すると考えていたが

経費も掛かり、人が落ち着くまで10年位必要と思うので、簡単に遷都するなんて今では考えられない。

校外学習の案内にも滋賀里ハイキングとなっていたので、少しは歩くとは予想していた。

が服装はあまり重たいのも歩きにくいので、昨日と同じ恰好にした。(これしか持ち合わせがない事もある)

しかしこれが少し甘かった。 雪の残るところで弁当となったが、凍えながらの食事となる。

その他の写真

|  |

(左)埋蔵文化財調査センタ

滋賀里駅から徒歩5分の所に

このセンターはある。

入り口を入るとまず貝塚の

一部を剥ぎ取ったものが正面に。

調査センターなので展示には

それほど力を入れていない?

(右)展示室で先生の説明を聞く

さほど広くない展示室は

老大生でいっぱいになる。

先生の説明を一通り聞いてから

展示品を見てまわる

滋賀里式土器・舎利容器・方形軒瓦

などの新しい言葉もメモした。

|

|  |

(左)崇福寺にむけ出発

のどかな自然歩道を歩いて

崇福寺に向かう。

少し寒いがハイキング日和

みなの笑顔も楽しそう。

冗談を言い合いながら進む。

(右)滋賀の大仏

穏やかな顔をした大仏である。

室町時代の作と言われている。

これからのハイキングの無事を祈る

がこの先、尾根先にある崇福寺には

相当な困難が・・・・

|

|  |

(左)金堂跡で記念撮影

崇福寺は谷を挟んだ尾根に

三箇所に分けて建てられている。

ここは南の金堂跡で琵琶湖が一望。

車椅子のHAさんも

ここまで担ぎ上げて登る。

拡大写真

(右)弥勒堂跡で弁当を食べる

最も北にある弥勒堂跡で

昼食となる。寒いので陽だまりを

探して自分の場所を決める。

日陰には少し雪が残っていた。

崇福寺跡参考サイト

|

|  |

(左)百穴古墳群

石積みが上に行くほど狭くなり

石室はアーチ型をしている。

写真はうまく撮れてないが

中はなんとなく不気味。

次々と古墳群を見ていくが

道は無く、登るのが大変。

(右)百穴古墳群の中

最後に入った古墳は

入り口が50センチ位の矩形で

体を横にして滑り込み入る。

中は広いが壁に10センチのゲジゲジ

気持ちよくないので急いで外に

|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12月11日 冬休みの校外学習

冬休みであるが校外学習が11日・12日と続けてある。

コースは

京都府立山城郷土資料館 →恭仁京(くにきょう)→海住山寺 →椿井大塚山古墳

山城郷土資料館では、古代国家の成立に関して、京都府の資料が一堂に集めて展示したあった。

古代は裏日本が日本の表玄関という話に説得力があった。京都府は昔、丹後-丹波-山城の

3つの地域から成り立っていたという話も勉強になった。また山城の地形も良く知らなかった。

朝、風邪の後遺症でまだ体がだるかったが、現地に行けばすっかり忘れていた。

その他の写真

|  |

(左)資料館の玄関

山城までは車に分乗して

行った。待ち合わせの場所違いで

5分ほど出発が遅れたが

現地には定刻の20分前についた。

山城というだけあって相当

山の中にある資料館である。

(右)ボランティアの説明を聞く

2班に分かれてボランティアの

説明を受け、その後見学。

初め撮影禁止の事を知らず

写真を撮ってしまったのがある。

Fさんに注意を受ける。

でも撮った写真は貴重なので・・

|

|  |

(左)恭仁京(くにきょう)

老大で授業を受けるまで

こんな都など知らなかった。

礎石や埋蔵物でその規模が

しだいに明らかになってきている

世の中ではまだ認知度が低い都?

拡大写真 (拡大の右下で拡大)

(右)現場で先生の説明を受ける

土の様子で何が分るか・・

など発掘に関し基本的な事を習う

教えてもらえば当たり前の事だが

自分ではとても考えつかない。

土器の破片が至る所に転がってた

|

|  |

(左)海住山寺・五重塔

山の上のお寺である。

今は風情のみ残っているが

往時は栄えたお寺という。

五重塔にはもこしという屋根

が最下層に付け加えてある。

(右)椿井大塚山古墳

山をそのまま利用した巨大古墳。

S28年の工事中に三角縁神獣鏡

が37枚以上出てきた。

ここからは木津川が一望できる。

古墳の最上部で先生の説明を聞く。

|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12月9日 ついに今年最後の授業となる。

早いもので、文化祭が終わって一息するともう今年最後の授業となった。

内容は11日・12日の校外学習の予備知識の講義であった。

琵琶湖南沿岸、木津・山城地方は昔からの交通の要衝で渡来系の遺跡も多い。

それと2日に来た警察病院看護学生の実習所感なるものが披露された。

看護学生の老大生に対する観察は的確であるが、我々は看護学生を捉えきれてない。?

その所感を抜粋してみると →赤字は老大生の言い分

①受講生(老大生の事)の様子はどうか

・自己主張が強くマイペース

永く人生をやってれば面の皮も厚く、マイペースになってくる。いずれ君らもそう成って来るよ。

・休憩になると活気が出て来て、難しい話になると眠りかける。

目を閉じて静かに先生の講義に聞き入っているものを、寝てるととは・・とは言いません。

老人も人間です。特殊な生き物ではありません。その辺は若者と同じです。

②老大生にとって、老人大学講座はどの様な意味があるか

・生きがいの場 ・勉強の場 ・人と交流の場

・グチとか言う場 ・学生時代に戻って青春を感じる場

これは当に的確な観察。付け加えることも、取り除くこともなし。まいった!!若者に乾杯。

今日は写真はなし

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

12月2日 警察病院 看護学生を迎えての授業

警察病院・看護学生が、老人とはどんなものか学習に来た。

かって我々がそうであった様に、彼女らにとって、老人は異次元の生き物であるに相違ない。

しかし我々にとっても異次元の生き物である看護学生を、この際観察しておこう。

若者は鋭い直感、老人は豊富な経験で観察し合いながらも、みな結構楽しそうであった。

授業も先生の配慮か、相対年代、絶対年代の話で若者との授業にピッタリだった。

その他の写真

|  |

(左)りりしい制服姿で挨拶

授業の初めに並んで挨拶を受ける。

まだ19歳の子供らであるが

話し振りはしっかりしている。

Kさんなどは若い子に

全身で喜びを表していた。

(観察ポイント 1)

(右)先生も楽しそう

若い子が来ると皆楽しい気分

になるのは、本能的なものか?

先生も老人相手より若い子相手が

やっぱり楽しいのだろう。

(観察ポイント 2)

|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

11月27日 南信州遺跡めぐりの旅

南信州の史跡見学の旅にいった。コースは次の通り

阪急山田駅前道路(7時15分集合) →内津峠PA →野沢菜見学センター(昼食とみやげ物)

→飯田市上郷考古博物館→豊丘村りんご園(縄文埋物品採取とりんご狩り)

→豊丘村歴史民俗資料館→帰途 →山田駅前道路(20時10分着)

今年の歴史考古学科の校外行事は、いずれも天気に恵まれ、この日もすばらしい快晴となる。

集合時間が7時15分と早かったが1人の遅刻者も無く定刻より早めに出発した。

バスの中で先生の解説を受けながら、渋滞も無く進み、予定より早めに目的地に到達。

九州育ちの私はりんご狩りは始めてなので、そちらの方も期待していた。

りんご園で連想するのは、アダムとイブ、楽園と失楽園・・・・

その他の写真

|  |

(左)最初の目的地・昼食

みな朝が早かったので空腹に。

隣の席の長老も空腹を訴える。

でも予定より50分も早く

昼食地に着いて食事が出来た。

ここで土産も買う。

(右)上郷考古博物館

資料の説明をする先生

信州には縄文の遺跡が豊富で

黒曜石を使った石器が発達。

木に黒曜石の刃を植えて

(植刃)道具とした。

|

|  |

(左)モノの移り変わり

主な器や道具を時代別に並べ

その変遷が一目で分るように

してある。 我々考古1年生?

には分り易い資料だ。

(上郷考古博物館)

(右)集合写真

上郷博物館前で集合写真を撮る。

クラスで行く校外学習は楽しい。

みんなの表情も生き生き。

気心が知れ、遠慮も無く

交友の楽しさを満喫する。

拡大写真

|

|  |

(左)豊丘村りんご園

りんごがたわわに生っている

りんごはもっと実なりが少ないと

思っていたが、認識を改めなくては。

その美しさは、さすが楽園の果実。

(右)りんごとどっちがきれい?

美女達がりんごをかざして

私たち男性を誘惑する。

禁断の果実であるりんごは

食べても、禁断の・・

は食べることは出来ない。

りんごは1個は多いので

TK嬢と半分に分けて食べた。

|

|  |

(左)H氏の手品 みたび

豊丘村歴史民俗資料館は

開いているはずなのに鍵が?

外で待っている間、H氏が遺跡で

採取した矢尻を見せてもらう。

また、F氏も矢尻の完全形をゲット。

日ごろの精進に天は報いるか?

(右)初冬の日暮れは早い

帰路についたらまもなく

日が暮れた。

楽しかった思い出を乗せて

バスは大阪に向けひた走る。

|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11月25日 文化祭も終わり通常の・・ 早くも忘年会

文化祭も終わり通常の授業に戻った。 授業の初めに文化祭の感想会を行い、盛況を喜び合う。

その後”年代論的研究と理化学的年代測定法”という厳めしいタイトルの資料を貰い講義を受ける。

放課後はクラブ活動に2ヶ月ぶりに出席したが、こちらは完全落ちこぼれ。どうしようもなかった。

五時からは、早くも慰労会兼忘年会が行われた。

場所は宴会部長の企画で、南千里のホテルマーレ南千里で行う。

それにしても出し物が豊富で、皆の芸達者にはただただ感心。

その他の写真

|  |

(左)文化祭は昨年よりいい?

次々に文化祭の感想を述べる。

我々が知りたいのは

昨年や南部に比べてどうなのか?

やはり知りたい。楽しいの他に

人間の性として比べたいが。

(右)忘年会始まる。

宴会部長の司会で忘年会始まる。

真面目な面持ちも初めだけ

その後はみな破顔・破顔・・

文化祭が終わった開放感で

気分も軽くなっている。

|

|  |

(左)先生の誕生日

先生の誕生日が何時かなんて

全く知らなかった。

クラス委員のT嬢はどこから

情報を仕入れてきたのだろう。

(右)長老の乾杯の音頭

考古学科であるので

長老はシンボル的存在だ。

この人に聞けば親から聞いた

事も含めると100年は

歴史を遡れる?

|

|  |

(左)MAさんも来て挨拶する。

そつなく、挨拶するのは

さすがに事務方。

来客を迎えて雰囲気も盛り上がる。

(右)演芸会始まる

空腹を満たした後はもう文化祭

演芸会、第2部の雰囲気に。

数人のカラオケの後、先生が

手品を習う。どんな埋蔵品も

次々に出せるようになるのか?

首を傾げながら聞き入る先生

|

|  |

(左)H氏の手品 再び

文化祭で見られなかった人も

その妙技を見ることができる。

服装も蝶ネクタイと黒のチョッキ

で決めてムードを盛り上げる。

(右)フラダンスも準備万端

隣のM嬢がいない?と思ってたら

こんな恰好で出てきた。

これも演芸会を見ていない人も

ここでじっくり鑑賞できる。

|

|  |

(左)文化祭に無かったフラも

M嬢は文化祭に無かったフラも

解説付きで踊ってくれた。

昔、文字が無かったハワイで

手話として使われたものと言う

考古学と関連がありそうな話に

なってきた。先生の解説が必要?

(右)最後は集合写真で収める

楽しかった忘年会の記念に

集合写真を撮る。

思い出の写真となるはずだ。

拡大写真

|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11月20日 文化祭 2日目

文化祭2日目となり、今日はもう展示を取り壊さなくてはならない。少しさみしい気もする。

持ち帰る作品があるので、S氏の車に乗せてもらう。これで老大までがずっと楽だ。

今日は先生や南部の生徒が見に来るのでイイトコロを見せたい。まず床を掃き清め展示会の隆盛を願う。

気分的には昨日よりずっと落ち着いた気分で開場を待つ。

H氏は展示のパネルにアクセントが無いので縁取りをしたらいいと検討するが、開場までの時間切れで断念する。

私はデザインなどのセンスが無いのでそんなこと考えもしなかった。

展示会は人気で、どのクラスの展示にも負けない入場者と思うが、バザー、演芸会、骨密度測定には

負けたかも知れない。生活や健康に密着したもの、即楽しめる娯楽は強い。

閉場後の片付けの時間を心配したが、皆の協力で1時間以内に終わった。すべてに順調に終わる。

その他の写真

|  |

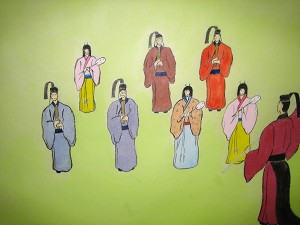

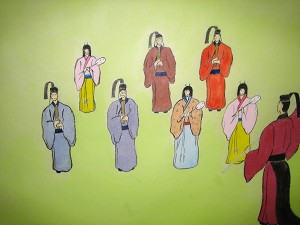

(左)七瀬の祓の源流

絵が見事なのでアップで写真を撮る

これだけでも教科書の絵になりそうだ

この壁画に訪問者も感心していた。

(右)竈・鍋

これは目立たないが私は好きだ。

生活に密着してる竈は大切なもの

私の子供時代はこんな竈だった。

確か材料も土で出来ていた。

なつかしさがある作品

|

|  |

(左)人形

人形で役人の顔に成っている

今も昔も役人は憎まれものか?

法律を作る立場の人はまず自分達に

都合のいいものを作るのだろう

(右)土偶

これも訪問者の人気であった。

表情を覗き込むようにして見て行く

|

|  |

(左)軒丸瓦

不本意ながら重ねて置く。

今年は木簡を作ったので展示の

スペースが全体に不足している。

スペース不足が今年度レイアウトを

苦しくし、調整に苦しむ原因となる。

(右)土鈴・陶けん

中に新聞紙を入れて中空に

した物だが、掃除が悪い物は

新聞の燃えカスが次々に

落ちて来る。刷毛で都度掃除する

|

|  |

(左)南部講座のクラス委員も

南部講座は18・19日と文化祭。

クラス委員が北部の見学に来ていた。

体も大きく迫力満点のクラス委員で

今城塚の修羅引きの時圧倒された。

聞くところによるともう卒業後の

体制やプランも練っているとか。

(右)先生も来て活気付く

昼ごろ手品を見に行ってる間に

先生は見えたみたいだ。

満員の展示会場に先生も満足?

我々も頑張った分、満足した。

|

|  |

(左)人生の手品師 ?

Hさんは忙しい合間を縫って

何時の間にこんなことを・・

字も上手いし、カメラも上手

それに手品、ダンスと何でもこなす

70歳でもこの器用さは天性!

不器用な私は羨ましい限りである。

(右)フラダンス

これは艶やか・・

みな若々しくこれが老大か?と疑う

クラスメイトも3人出演

師範格のM嬢は後の方で踊る。

|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11月19日 文化祭 1日目

今朝は少し早めに目がさめた。 もう興奮する歳でも無いのだが無意識の内に神経が高ぶって

いるのだろうか。 結果、家を予定より早めに出る。

クラスで早いほうか? いや、もうかなりのクラスメートが来ていた。

セレモニーに続き、チンドン屋のデモンストレーションの後開場となる。どっとバザーに走る人に

正面からの入場を避け、裏口から入る。 文化祭であってスーパーのバーゲンではないのだが。

わがクラスは入場者が多かったが、それでも向いの骨密度測定には負けているようだ。

受付は骨密度への人の案内も兼ね、その帰りの客をも狙う。

食べ物は強く、古代米おにぎりはすぐ売り切れ、クッキーもまもなく売り切れた。

展示場でも試食は人気。 ああ、花よりだんご。

その他の写真

|  |

(左)受付は外に置く

前日の打ち合わせで受付は言葉が

固いので表示は案内とした。

これで受付は4階案内所を兼ねる?

骨密度はどこ?の質問に応える事に。

(右)縄文人の人形

これは表に置いて客引きに

との考えもあったが流れから

ここにおさまったようだ。

下に降してさわってもらった方が

人形にとって幸せかもしれないが

|

|  |

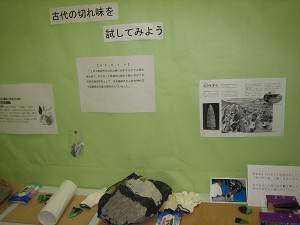

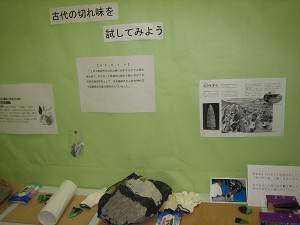

(左)体験コナー

殺風景だが始まって見ると

結構人が集まった。

やはり体験する事にみな

興味をもつもだろう。

カンカン石の体験も人気

(右)土面も人気

土面は人を引き付ける何かが。

思わずその表情に見入ってしまう

生まれたばかりの赤ちゃんでも

まず顔に興味を持つと言われている

|

|  |

(左)クラスの様子の写真

ここをよく見ている人は

老大のOBが多い

写真の隅から隅まで見ていく。

自分達の時と比較してる?

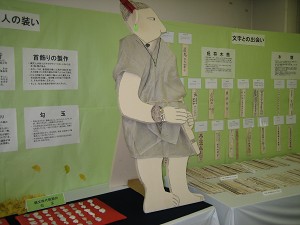

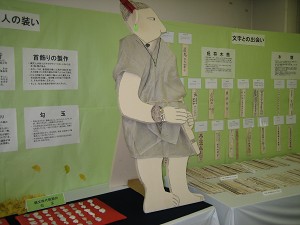

(右)耳飾り・勾玉

耳飾・勾玉は人気だが、OBなどは

あまり見ない。赤の絨毯に貼ると

色が一段と鮮やかに見える

場所も一等地に飾られている

|

|  |

(左)チンドン

見る前は大した期待もなかったが

始まって見ると思わず

体でリズムを取っていた。

(右)クラスメイトも出演

TA嬢も出演していた。

教えてもらうまで誰だかさっぱり

分らない。 教えてもらうと

化粧をしても彼女の雰囲気が

|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11月18日 文化祭の準備2

今日は準備の最終日で先生も来る日だ。昨日来てチエックしておいた所を午前中に

作業する。 受付の小道具、芳名録、班のローテーション、写真の残りなどである。

昼から先生が来て、全体を見てもらう。追加資料を作ったり、字の誤りを指摘され手直しをする。

|  |

(左)七瀬の祓いの源流

これは15日にほとんど出来ていた。

絵一枚で説明は口頭ですると言う。

絵がすばらしいので、文章は不要?

(右)最後のチェックをする

一応出来上がり、皆の表情に余裕。

後は細かい所の修正となる。

昨年に比べてどうなのか?

気になるその辺を先生に聞く。

どうも昨年に劣らない出来のようだ。

|

-------------------------------------------------------------------------------------------------

11月15日 文化祭の準備

今日から文化祭準備のため、教室が自由に使える。

委員は10時集合で準備、クラス員は午後1時集合で作品の受け渡しの予定となっていた。

教室に着いてみると、火曜日のクラスがすでに居て、教室は火曜日クラスが使うと主張している。??

確かに今日は火曜日だが・・・教室の外で、学友会Mさん、クラス委員T嬢らが来るのを待った。

その話が付いて、机を並べたり、資材を買いに走ったり、ダンボール箱をあつめたり、

縦向きに使うパネルが横向きに納入され、これは皆で直してもらったりして、午前はバタバタと過ぎる。

午後は先生も来て、ディスプレイ作業、作品の受け渡しなどの作業も、比較的にスムースに

また賑やかに進んだ。 4時頃には今日の作業も大体終わり解散。

|  |

(左)準備風景

午前中はバタバタして写真も撮らず。

早めの昼食を取り、少し落ち着いて

から、写真を撮るのを思い出す。

レイアウトも一応落ち着いて一安心。

写真はパネル配置後、壁紙を貼る所。

(右)拓本を仕分けする先生

パネルも壁紙も目処がついた頃

丁度先生が見えた。先生の指示で

拓本の切り抜きの後分類をしてくれた

その後、先生に全体を見てもらう。

講評はまずまずで安心する。

|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11月4日・11日 拓本作り

4日 拓本作りをする。 先生に、これは繊細な神経の持ち主でないとうまく出来ない。

初めに釘を挿されて、急に肩に力がはいり、手の動きがぎこちなくなってきた。

やり始めるとやはり予想どうりにうまく行かない。

前のT嬢はこんなものは家で気持ちを静めてやらないと、教室では他のことをかんがえるので・・

と早々に片付け始めた。 午前中、気持ちの持ちようが体の動きをコントロールする話を聞いて

いたので、なんとなく納得する。

11日 今日は梅花大学から聴講の学生が来た。 先生が招待したらしい。

若い生徒の聴講でクラスも華やぎ、先生の講義にも力がはいる。

文化祭もあと1週間と迫り、人形や絵が出来てきて実感も湧くが、まだ問題点も。

|  |

(左)11日 聴講の学生と長老

先生の配慮か?聴講生は長老の

横に座る。若手の生徒??の横では

セクハラが心配だがここなら安全。

孫よりずっと若い聴講生に

長老も顔はゆるみっぱなし。

そして頭脳も一段と冴えわたる。

(右)11日 聴講生も拓本

前半先生の講義の後拓本作りとなる。

我々は先生が持ってきた

弥生土器の拓本をする。

聴講生は前回我々が拓本した

瓦をしていた。

|

|  |

(左)4日 拓本の道具

対象の焼物、墨、タンポ、脱脂綿

霧吹き、紙、下に敷くクッション

それと繊細な神経?

これだけを取り揃えて作業となる。

タンポを使う時は

ポンポンとしては上手く行かない。

(右)4日 どう、上手やろう

前に拓本の経験があるK嬢

拓本をかざして見せてくれた。

墨が薄く乗っていてなるほどと。

先生の話を聞かず、墨を濃く塗って

豹柄はダメと指導される人も

|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10月28日 拓本作りの前作業 かたわれを、♪さがし探し求めて♪

今日は、朝から教養の授業をさぼり、一階のロビーで文化祭の打ち合わせをした。

見つけた関係者は次々に呼び止めて、打ち合わせに参加してもらう。

知恵の塊りの老大生だが、文化祭にはもう何十年と縁がなっかたのでとまどう。

考古学の授業では21日の焼成作業の時、不幸にも割れて別れ別れになった焼き物の片割れをさがす。

その後、今後の校外学習の今後の予定を検討した。

そして、放課後はまた文化祭の打ち合わせ。 クラブ活動は当面お休み。

|  |

(左)片割れ探し

先生から気概と集中力をもって

すれば片割れは必ず見つかる

ので探し当ててほしい。

実際の発掘ではもっと困難な

作業となる。との言葉に

老眼に鞭打って懸命に探す。

(右)校外学習の打ち合わせ

スケジュールを検討する

しかしもう12月・1月の予定を

検討しているのだ。加齢と共に

月日の経つのは早くなる。

年が明けると老大もすぐ卒業だ。

|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------