2005 老大・歴史考古楽科 北部・金曜日コース

写真日記 同窓会18年度 指導 植田正幸 先生

リンク

ここは18年度のページです

平成19年3月29〜30日 出雲地方の遺跡探訪

我々の同窓会は、年に一回宿泊勉強会することを原則としている。

今回、同窓会として初めての待望の宿泊勉強会を行った。

幸運にも新車のバスと、美人のガイドに当たり、みな大はしゃぎで山田を出発。

参加者は29名。行程は600kmにも及ぶ楽しい見学旅行だった。

コースは

阪急山田8時出発→出雲大社→古代出雲博物館→西谷墳丘墓群→玉造温泉(泊)

→出雲玉作資料館→山城双子塚古墳→松江城→地ビール館→塩見縄手武家屋敷散策→阪急山田

その他写真 スライドショー推奨

|  |

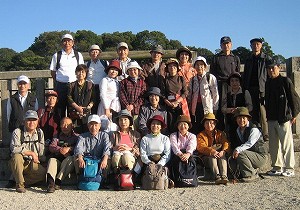

(左)出雲大社・拝殿前で

まず、拝殿前で集合写真を撮る。

出雲大社は古事記の世界で

記述があり、謎に包まれている。

柱跡などで古代の姿を想像する。

出雲大社参考サイト 拡大写真

(右)古代出雲歴史博物館

今年の3月10日に開館し

記念特別展開催中で、展示品が多い。

中は撮影禁止で、出雲大社出土の

この柱のみ撮影が許可されている。

平成12年出土。

博物館サイト 拡大写真

|

|  |

(左)西谷墳丘墓群

山陰独特四隅突出型墳丘墓

今整備中の物もあった。

墳丘の上に立って回りを見渡す

西谷墳丘墓参考サイト 拡大写真

参考サイトから、荒神谷遺跡、

加茂岩倉遺跡の資料見れる

(右)宴会風景

旅館は玉造温泉屈指の所。

仲居さんの態度も礼儀正しい。

宴会は会長の乾杯で始まり

応援団長の手締めで終わる

|

|  |

(左)玉作資料館・道具の展示

ここは古代出雲の玉作りを柱に

近代の石細工の方法等展示してある

資料館を前には史跡公園が広がる。

古代の工房が原状保存してある。

資料館参考サイト 拡大写真

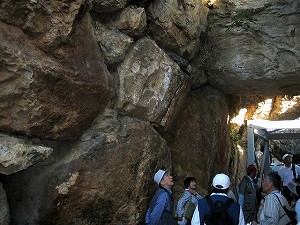

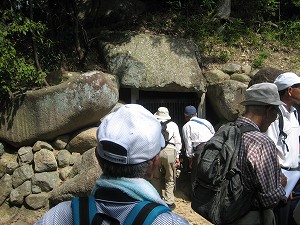

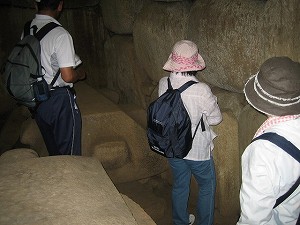

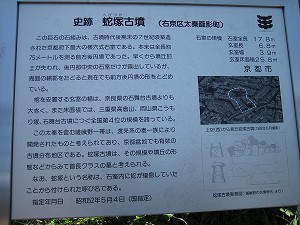

(右)山代二子塚古墳

近畿を除くと西日本最大級。

古墳の中に入ると、縞状に土が

盛られた建築当時の盛り土が分る。

山代二子塚古墳参考サイト

拡大写真

|

|  |

(左)松江城

重要文化財となっている松江城。

天守閣は当時の姿を残す。

近くには小泉八雲住居や武家屋敷

古い町並みが残る

松江城 拡大写真

(右)松江城内濠と武家屋敷

ここからの眺めがいいと

船が来るのを待って写真を撮る。

写真部のT嬢に負けない写真

とれたかな・・・

拡大写真

|

------------------------------------------------------------------------------------------------

平成19年3月16〜17日 三内丸山遺跡と青森観光

予てより5班の人たちとで行きたいと話合っていた三内丸山遺跡、有志の人達を加えて行く。

格安ツアーで三内丸山遺跡にも行くものがあると、Nさんが計画してくれた。

冬の北国は行ったことが無かったので、青森観光も楽しみとなった。

コースは

伊丹空港7時集合→青森空港→青森観光物産館→海鮮市場→青函連絡船・八甲田丸→浅虫水族館

→浅虫温泉ホテル南部屋(泊)→八甲田・山頂公園→酸ヶ湯温泉→三内丸山遺跡・縄文時遊館→青森空港

主目的は三内丸山遺跡であるが、説明員がそのキーワードは次の三つであると説明してくれた。

・大きい(東京ドーム6ヶ分) ・長い(1500年間定住) ・多い(遺物が桁外れに多い)

短い見学時間であったが、大変おもしろかった。

その他写真 スライドショー推奨

|  |

(左)関西育ち・雪に喜ぶ

青森もここ一週間で雪が良く降る。

市内も30センチの積雪

雪が珍しい我々は大喜び。

観光物産館前で下北半島を望む。

拡大写真

(右)浅虫温泉・部屋で二次会

みな宴会部長の部屋に集まり

ビールを飲みながら談笑する。

が話の内容はいたって真面目。

今後の同窓会のあり方などや

当面の運営などで意見を交わす。

拡大写真

|

|  |

(左)八甲田山頂上公園

バス・ロープウエイと乗り継ぎ

頂上にたどり着く。

−6度、吹雪、視界は10m?の中

山頂公園案内図前で記念撮影

八甲田山参考サイト 拡大写真

(右)八甲田山の途中

八甲田山から酸ヶ湯の途中、

景色の良い所でバスを止め写真撮影。

この様に木に雪が付くのは暖かい時

愛想の良い運転手が説明してくれた

拡大写真 酸ヶ湯

|

|  |

(左)三内丸山・大形掘立復元前で

雪の遺跡を見て縄文時代も寒かった?

待望の復元遺跡を見てみな満足。

でももう少し時間があれば・・

寸暇を惜しんで雪の中を歩き回る

三内丸山遺跡 拡大写真

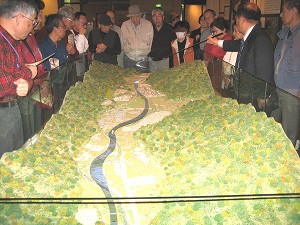

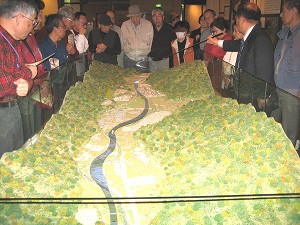

(右)説明員の話を聞く

我々の要望を入れて標準40分の説明を

手短にしてもらう。縄文海進と地形

栗の栽培、長期の定住、500人の村

野球場建設の中止、H6年から本格発掘

などなどの解り易い説明を受ける

拡大写真

|

----------------------------------------------------------------------------------

平成19年2月15日 古代の匠に挑戦 今城塚古墳の石棺復元

古代の石棺作りのイベントがあるとT嬢から教えてもらい、仲間に入れてもらう。

自転車で自宅から西国街道沿いに今城塚古墳まで行くが方向音痴のため、かなり行き過ぎてしまう。

道を聞きながら40分今城塚の会場に到着。自家用車組のT嬢らはすでに到着していた。

寒風吹きさらしの中での石棺と取り組む。

その他写真 スライドショー推奨 古代の石棺復元 参考サイト

|  |

(左)石棺を前に記念撮影

石棺は兵庫県の竜山石を使ってある。

形としては最後期の家形石棺で

6世紀中から終わりの形

この石棺に継体は眠る?

竜山石 参考サイト

(右)さあ作業開始

作業はチョウナを使った仕上げ。

石屋の指導の下、陵部は欠け易い

ので素人は触らない様にして作業。

蓋と本体を15分ず体験する。

道具は古代に比べ格段に良いとの

事だが、なかなか難しい

|

----------------------------------------------------------------------------------

平成19年1月21日 特別展「発掘された日本列島2006」

箕面考古学サロンの企画に乗って、ホキレ27の有志十数人がバスツアーに参加した。

定員25名の小型バスに箕面サロンと合わせ24名が参加、企画展最終日のツアーとなる。

最新の考古学の速報展で、いろんな時代に跨っており、入門者にはやや難しい展示会?

近つ飛鳥博物館(地域展)→一須賀古墳群→弥生文化博物館(本会場)→池上曽根遺跡。

その他写真 スライドショー推奨

|  |

(左)近つ飛鳥博物館・巨大修羅

近つ飛鳥博物館は初めて行く。

よくこの辺境の地に博物館。

現地主義の行き過ぎと思う。

この修羅の巨大さにビックリ(個人蔵)

近つ飛鳥博物館

発掘された日本列島・地域展

(右)鹿谷寺(ろくたんじ)石塔

最古の十三重石塔(8世紀)。

地面を削って塔の形にしたという。

ここにあるのはレプリカだが

その労力に感心

鹿谷寺石塔 参考サイト

|

|  |

(左)集合写真・と背景

安藤忠雄設計のユニークなデザイン。

立派な階段に、ゴミ焼却場みたいな

建物が建っている。話題性はあるが!

拡大写真 博物館・建物

(右)弥生文化博物館・埴輪

今回の特別展の目玉とも言える埴輪。

カメラアングルを低くして

ご婦人方の顰蹙を買うが、仕方なし。

それにしても昔はおおらかだった。

本来自然のものを現在は法律で規制?

発掘された日本列島・公式サイト

|

|  |

(左)有柄式磨製石剣・雑餉隈遺跡

石作りの剣の美しさに見とれる。

私の故郷の福岡出土だったので

愛着がわいたのかもしれないが。

(右)いずみの高殿で集合写真

弥生時代の建物の大きさに感心

井戸跡や蛸壺などの遺跡を見学。

この遺跡は今も発掘が続けられている

学習館へ行って井戸跡の実物を

見学したり、みやげ物を買ったり。

拡大写真

弥生文化博物館

池上曽根史跡公園

|

-------------------------------------------------------------------------------------

平成19年1月19日 ポンペイの輝き

今年初めての顔あわせで、5班のメンバーにTさん、Kさんを加えポンペイの輝き展見学に行く。

サントリーミュージアムのポンペイ展を見たあとホテルのレストランで食事し、

その後、立体映像アイマックスシアターで海の映像を見学。

|  |

(左)サントリーミュージアムへ

梅田から市バスに乗り天保山へ。

そして海遊館の横にある

サントリーミュージアムへ

ポンペイ展は撮影禁止で画像なし

ポンペイの輝き 朝日

ポンペイの輝き サントリー

(右)ホテルシーガルで食事

レストランの席が空くのを待つ。

食事の時は昔の車の話などで

大いに笑ったり、懐かしがったり。

老大の今後等、話は尽きることなし

その後、立体映像見学

アイマックスシアター

|

--------------------------------------------------------------------------------------

平成18年12月8日 12月定例勉強会と忘年会

1ヶ月ぶりの皆との再会である。 足を怪我していたH嬢も久しぶりに顔をみせる。

先生から28期の人とヒスイ海岸に行ったこと、1人大波にさらわれかけて大変だった事等を聞く。

勉強会では、初期ヤマト王権の成立を古墳群から追っていって、検証しようというもので

古墳の配置を、地域別、時系列別に分析した資料を基に、先生から解説を受ける。

古墳の位置が頭に入っていなく、字づらで探すので先生の解説についていくのに苦労する。

それにしても古墳の数の多いこと。古代人の精神構造の謎が古墳に集約されているかの感もする。

午後は忘年会で、ウィークデイの真昼間から忘年会が出来るのも老大OBならではである。

その時に会長から来年のOB会の運営方針の概要、Mさんから吹田老大の廃止の決定などの話を聞く。

その他写真(スライドショー推奨)

|  |

(左)宴会部長の挨拶

ほとんどの宴会を企画し

世話してくれた宴会部長。

この人なくば宴会は始まらない。

宴会部長に感謝。

(右)話がはずむ忘年会

すっぽんは関大生も良く来るとか。

二階の宴会場は丁度よい広さ。

カラオケはなく話中心の忘年会で

会員間の親睦を深める。

|

-------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年11月18日 28期 老大文化祭 見学記

今日18日と19日は老大28期の文化祭である。今年はすっかり軽い気持ちで見学に行った。

我々の時は作品の数が多く少しごたごたしていたが、今年はすっきりした展示だった。

作品も出来が良いのか皆大き目、特に我々のとき歩留まりが悪かった土馬は大きく立派だった。

|  |

(左)入り口の看板はライトアップ

我々の時は入り口が暗かったが

今年はライトアップしていた。

古代人が表で挨拶。

呼び込みも芳名録も無く中へ。

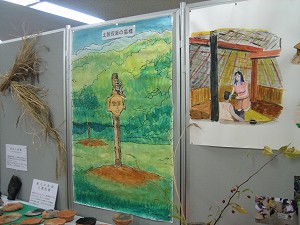

(右)「古代人の精神世界」

今年のテーマは哲学的だ。

精神世界は古代より現代までの

永遠のテーマかも知れない。

見えないものだけに、単細胞の

私なんか苦手とする所だ。

|

|  |

(左)皆に紹介された埴輪??

司会の前田さんにうつむいている

と言われて作り直した埴輪か?

聞こうとおもったけれど

勇気が出なかった。

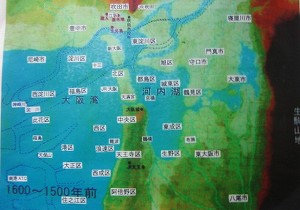

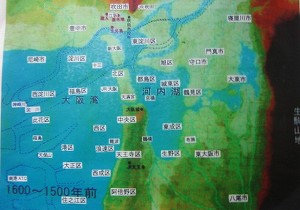

(右)火曜コースの展示場

古代の大阪湾の地形。

ここは先生から何度も習ったところ

カラーで現在の地名と対比してあり

分かり易かったので写真に収める。

拡大写真

|

---------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年11月10日 午前 定例勉強会 〜 午後 伊丹に荒木村重と有岡城をたずねて

今日から片山神社の横の吹田市民会館での定例会となる。

勉強会では摂津地方や三島古墳群の大和政権との係わり、大和政権と地方の係わりなどを勉強する。

午後からは伊丹に荒木村重と有岡城について、特別展の閲覧や史跡の散策を行う。

|  |

(左)新教室で定例会

今までの3列が2列の机配置となる

が班別に座ることにした。

教室はやや縦長い感じ。

老大教室より新しく気持ちいい

(右)会長の説明を聞く

今回も箕面考古学サロンの数人参加

途中で会長の説明などを聞きながら

散策する。伊丹市立博物館は

館長が説明してくれたが

撮影禁止で写真は撮らなかった。

荒木村重と有岡城 参考サイト

|

|  |

(左)墨染寺の村重の墓

九層の石塔は村重の墓と云われる。

その左手にあるのが女郎塚

落城のとき処刑された女性の供養

のために建てられたと云われる。

墨染寺 参考サイト

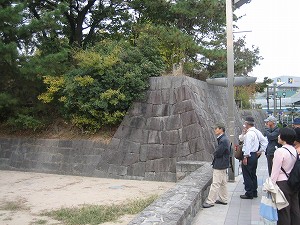

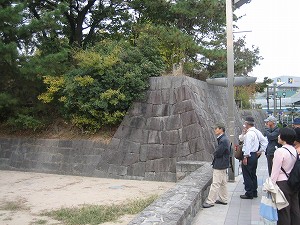

(右)有岡城(伊丹城)址

堅い守りを誇った有岡城も

今は僅かな痕を残すのみ。

「むかしの光 いまいずこ」

有岡城 参考サイト

|

-----------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年11月8日 山辺の道の史跡見学会 北コース

天理からJR柳本までのコースを箕面歴史サロンのメンバー を加えた27人で歩く。

朝は冷え込んだが絶好のハイキング日和となり、楽しく散策した。企画は6班のSさんが行ってくれた。

コースは

天理駅→天理参考館→石上神宮→内山永久寺跡→夜都伎神社→竹之内環濠集落→西殿塚古墳→

長岳寺→崇神天皇陵→JR柳本駅

その他写真(スライドショー推奨)

|  |

(左)天理参考館

天理教の海外布教のためS5年創設

世界の生活文化と考古資料を集積。

一時間足らずでは見切れないが

次の予定もあるので駆け足で見る。

天理参考館 参考サイト

(右)石上(いそのかみ)神宮

大和朝廷の武器庫の跡に建つ。

崇神天皇の時天剣を石上邑に奉祀

がこの神社の始まりと云われる

茨木の溝咋神社とどちらが古い?

石上神宮 参考サイト

|

|  |

(左)山辺の道の風景

山辺の道は柿の栽培が盛ん。

これは栽培の柿では無いが

Hさん指導の下、青空に映える

柿を写真に収める。

(右)西殿塚古墳(衾田陵)

ここは上り口が分り難く少し迷う。

三世紀末の古い古墳である。

継体天皇の皇后・手白香皇女陵

といわれるが年代が合わない。

西殿塚古墳 参考サイト

|

|  |

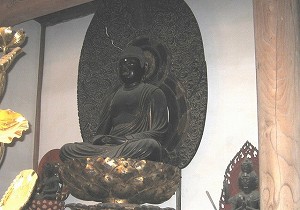

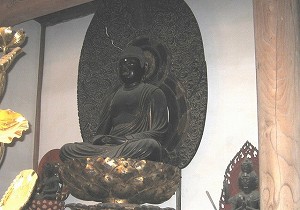

(左)長岳寺

本尊の阿弥陀像は日本で初めて

目にガラスなどを用いる玉眼像。

写真を撮ったが暗くて目がはっきり

分らなかった。

長岳寺参考サイト

(右)崇神天皇陵(行燈山古墳)

堀を持つ堂々たる古墳である。

ここで集合写真を撮る。

長老もここまで頑張って歩く。

行燈山古墳参考サイト

拡大写真

|

-----------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年10月25日 三島古墳群の成立 しろあと歴史館特別展と高槻散策

高槻に住んでいるYさんが企画してくれた散策に、T嬢が誘ってくれた。

「乙女隊」と3班の有志が主なメンバー。天候に恵まれ、レストランでの昼食もあって楽しい散策となる。

コースは しろあと歴史館の特別展「三島古墳群の成立」観賞→高槻城(右近像)→歴史資料館→

高槻教会→安満宮山古墳→上之宮天満宮→昼神車塚古墳→高槻市埋蔵文化センター

その他写真(スライドショー推奨)

|  |

(左)しろあと歴史館に集合

まず本日の概要の説明をうける。

特別展「三島古墳群の成立」観賞

高槻市は茨木に比べ史跡保護

などに熱心の様に思われる。

三島古墳群の成立 参考サイト

鶏山古墳 参考サイト

(右)しろあと公園で集合写真

高槻城は明治まで残り、

茨木城は江戸時代初め早々に廃城。

このあたりで街の大きさに差が?

女性が多い集合写真に長老も喜ぶ

拡大写真

|

|  |

(左)安満宮山古墳

生駒・二上山・六甲を一望

見晴らしの良いこの古墳から

邪馬台国時代の235年の鏡が出土。

箸墓古墳とどっちが古い?

安満宮山古墳 参考サイト

(右)昼神車塚古墳

車道トンネルの上にある古墳で

史跡と生活の折り合いをつける。

埴輪が犬が馬か豚か議論するが

答えは説明板に書いてあった

昼神車塚古墳 参考サイト

|

---------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年10月17日 樟葉、八幡の宮を歩く

大変残念であるが、今回の史跡見学には参加出来なかった。

大事な見学の記録は、皆に見てもらった方がいいので、先生の事前の資料と

H氏の写真と解説にN氏の写真を加え、日記をまとめることにした。

先生の事前資料(青色文字)

バスにて市民の森付近のバス停まで乗車=ここから交野神社へ

交野天神社見学後付近の「継体天皇樟葉宮址伝承地」見学。

ここから京阪電車橋本駅方向へ。 ここで行基建立の寺院のひとつ

「久修園院」と京街道および戊辰戦争の要衝「樟葉砲台址」見学。

ここは会津藩主松平容保京都街道の要でした。

対岸の島本町高浜砲台と仲間割れして砲撃合戦をしました。

ここから一駅ですが八幡駅まで乗ります。

八幡到着後日本一巨大な五輪塔「航海記念塔」を見学します。

時間の都合ですがケーブルで山頂にのぼり、八幡宮参拝と説明をさせていただきます。

これは有名な話ですが発明王エジソンが白熱電球のフィラメントを八幡の竹から作ったんですね。

八幡宮の中腹に展望場所がありますので地理の説明をいたします。

また時間がゆるせば付近のいろいろな説明はいたします。

八幡宮東側山腹には松花堂昭乗の庵があります。 植田正幸

その他写真(スライドショー推奨)

|  |

(左)楽しそうなバスの中

先生と一緒の見学会は

久しぶりである。

しかも先生の地元付近を見学

こんな見学会に出席してない私は

なんだろう?

(右)男山展望台にての先生の案内

先生はこの辺の地理はお手のもの。

クラスメイトの表情も真剣そのもの

|

--------------------------------------------------------------------------------------

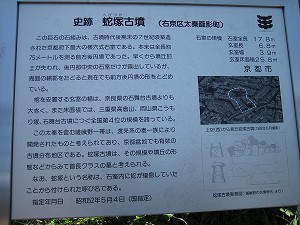

平成18年10月13日 定例勉強会 〜 松尾大社・蛇塚

老大の教室の最後の授業は、今日行く松尾大社の要点説明と10月8日の朝日新聞記事の

浜田青陵賞シンポの解説を受ける。前方後円墳と古代国家の成り立ち、そのとき鏡が果たした

役目などの解説していただく。

午後からは松尾神社、蛇塚古墳を見学する。快晴に恵まれ楽しい散策となる。

その他写真(スライドショー推奨)

|  |

(左)窓からの風景一変

窓から外を見ると

風景が一変している。

今まであった竹やぶが無くなり

コーナンなどが見える様に

なっていた。

(右)ここの最後の授業も終わる

なれ親しんだ歴史考古学教室も

今日でお別れだ。

ここで過ごした楽しい日々を

思い出に、次回からは吹田市民

会館に場所変えとなる。

少し寂しい気分となる。

|

|  |

(左)松尾大社

ここで神社の人から解説を受ける

予約をしておいたので

説明の人が待っていてくれた。

神社だけあって話はやや堅め。

松尾大社 参考サイト

(右)京都最古で酒の神様

5世紀頃このに地に渡来系の

秦氏が住み付き社殿を造営した。

社格は国内4番目を誇るが

その割には人気はやや少なめか?

あまり観光化してなく静か。

醸造祖神でもある。

|

|  |

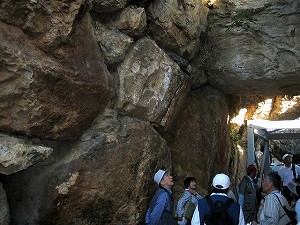

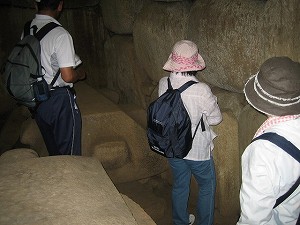

(左)蛇塚古墳・石室内

ここも予約をしておいたので

保存会の人が鍵を開けてくれる。

石室内に入るとその巨大さが

実感できる。周りが住宅化していて

風情を損なっているのは残念。

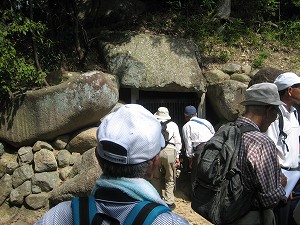

(右)蛇塚古墳・外観

表側の写真は多いので

裏側に回って写真を撮る。

その荒々しい岩が昔の姿の

想像を掻き立てる。

蛇塚古墳 参考サイト

|

------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年9月26日 茨木の古墳と西国街道散策

降水確率が心配だったが、当日昼間は晴れの天気となった。

F氏の14ページに及ぶ詳細資料と説明を聞きながらの散策となり、近くに遺跡が多いのを改めて認識。

コースは

海北塚古墳→青松塚古墳→紫金山古墳→新屋坐天照御魂神社→将軍山古墳→将軍塚古墳(鎌足古墳)

白井河原合戦跡→耳原公園(昼食)→鼻摺古墳→耳原古墳→大田茶臼山古墳→太田城跡。

その他写真(スライドショー推奨) 古墳見て歩き 参考サイト

|  |

(左)バス停からの行き道

秋分の日も過ぎあぜ道には

彼岸花が咲き誇る。

好天に恵まれ楽しい1日となりそうだ

企画してくれたF氏に感謝して出発。

(右)紫金山古墳

警察病院の横を通り山に登るとある。

4世紀のもので全長102mの前方後円墳

竪穴式石室があり玉類、刀剣を始め

多種多様の物が出土している。

12面の銅鏡も出土し内3面は中国製

|

|  |

(左)将軍山古墳(鎌足古墳)

南向きの横穴式石室を持つ。

6世紀後半に築造と考えられている

副葬品は盗掘されて少なかったが

勾玉、鏃、鉄製剣などが出土してる

(右)昼食は耳原公園

茨木の名水の一つ

白井の清水の場所と言われている。

白井河原古戦場はこの公園の

裏側を流れる茨木川の河原。

|

|  |

(左)耳原古墳

帝人の敷地内にある。

もとは直径23mの円墳だったとある。

石室内には形式の異なる2基の石棺

があり、1基は組立て式である。

中は広く数人が入れる。

(右)大田茶臼山古墳(継体陵)

ここで集合写真を撮る。

天皇陵は早く開放してほしい。

そうすれば世界遺産にもなりうる。

日本の文化・歴史の遺産を世界に

示す事が国のためにもなると思うが

拡大写真

|

------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年9月18日 松尾大社 下見

10月13日にクラスで行く予定の松尾大社と蛇塚の下見に行った。

また先生から近辺の解説をメールでもらった。

先生の解説(青色文字)

基本的なことですが付近は渡来人の集中する地域です。

古代葛野(かどの)といわれる地域で、後の桓武帝の母方は

高野新笠(たかのにいがさ)といいますがこのあたりの出自です。

基本的に広隆寺、松尾大社、蛇塚はワンセットで見学するコースです。

これが秦氏の足跡をたどることができる一番良い方法だと思います。

渡来系の秦氏が最新の土木技術で桂川に堰堤を築き灌漑用水を

めぐらせて農耕地を拡大させて大きな力をもつようになります。

このことから付近の桂川だけ「大堰川」といいます。

|  |

(左)松尾大社

10月13日には、松尾大社の人が

解説してくれる事になっている。

左隅の案内板はお酒の資料館の案内

但し試飲はしていない。!

(右)蛇塚

街中にある。

遺跡には鍵が掛かって中には

入れなかった。

ここも13日には開けて貰う様に

頼んでいる。

|

----------------------------------------------------------------------------------------

平成18年9月8日 定例勉強会〜親睦会

2ヶ月振りの顔合わせである。皆と会っていないと寂しくなるのはもう病気に近い。

今日は連絡事項が多くて、私は混乱したが、先ずは11月より教室の場所変更が大問題。

それから、アンケートや会費や行事の予定などが次々に世話をして頂く人から説明があった。

勉強会では先生から10月の遺跡散策のルートと見所の解説を受ける。

それから8月22日の読売新聞を教材に、最新の邪馬台諸国時代の見方の解説を受けた。

また最近の展示会などの解説もしてくれた。

午後は宇野辺のパナヒルズ(松下の福利厚生施設の大きさに驚く)で久しぶりの懇親会。。

(と言っても2ヶ月前にアサヒビール見学に行って苦しくなるほど呑んだが。)

マジック、フラダンス、抽選、ちえの輪、ジャンケン大会等で大いに盛り上がり

パナヒルズの従業員も老大パワーに驚いていた。 準備や盛り上げて頂いた方に感謝。

その他写真 その他写真(スライドショーで見てね)

|  |

(左)千里丘陵の地層

教室から整地中の元園芸場が見える。

千里丘陵はMさんの解説が以前あった。

資料を見かえすと大阪層群とある。

黒い所は止水状態の堆積と先生が指摘。

千里は象の化石から須恵器まで

遺跡の宝庫だが開発で相当壊される。

(右)懇親会全景

迷宮の様に広いパナヒルズの3階

和室が会場だった。

殆どの人が参加し盛り上がる

|

|  |

(左)マジック3人組み

クラブでマジックをやっていた

3人がその技術を披露してくれた。

バックミュージックのもと

次々に演技がなされ拍手喝采。

(右)年齢を感じさせないフラ

純白のドレスに身を包み

ハワイの海の様に澄んだ瞳で

演技する二人。

年齢は秘密だが・・・

|

|  |

(左)女性群はそろって練習

ダンスの名人M嬢の指導で

女性群はフラダンスを踊る。

ひとつひとつの動作に意味がある

手話となっている。

(右)フラ名人M嬢

M嬢は社交ダンス、フラダンスと

なんでも踊れる。

衣装を変えて、踊ってくれて

我々を楽しませてくれた。

|

|  |

(左)知恵の輪大会

だれが早く解くか競争する。

普段は目立たないKさんが一番。

その他、くじ引き、じゃんけん大会

などやるが、私はゲームに熱中して

写真を撮るのをわすれた。

(右)三三七拍子で〆る。

最後は元立命館の応援団だった

Iさんの三三七拍子の音頭で

終わる。 両手に扇子を持った姿に

往年の雄姿が伺える。

|

------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年8月30日 京野菜 鹿ケ谷かぼちゃを見てください。

先生より下記の文章と写真を送っていただいた。

|

日本でいまだに食の「はつもの」にこだわる文化を静かに

そして頑固に守っている京都の気質はあまり知られていません。

このあたりの食に関するこだわりは「みやこ」の残した文化遺産なのかも知れません。

今日はそのような「食の伝統」京野菜に関する話題です。

野菜には京都が栽培発祥地のものがたくさんあります。

いわゆる京野菜といわれるものです。

「九条ねぎ、堀川ごぼう、加茂ナス、壬生菜、聖護院かぶら」などがよく知られていますが

今日は非常にユニークな野菜「鹿ケ谷かぼちゃ」を紹介します。(ししがだにかぼちゃ)

その栽培の歴史は18世紀にさかのぼり津軽地方からその種がが持ちこまれたそうです。

ただ栽培当初は普通の形でしたが突然変異によりヒョウタンのような形になってしまいました。

大文字山の麓、鹿ケ谷で細々と生産されていましたが現在当地で畑を見ることは少なくなり

生産の場は郊外に移りました。

ただ今では生産量も減り野菜のシーラカンスのような存在になりつつあります。

味は粘質ですがあっさりしたもので古くより「中風除け」の縁起ものとして

京都の歳時記には欠かす事のできないものでした。

京都錦市場では八百屋の一段高い場所に鎮座して、その夕張メロン

並みの値段に観光客が「へーっ」といいながら撫でていきます。

撫でるだけでもご利益があるのかもしれませんね。 植田

|

------------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年8月24日 コアジサシとカワセミの写真 先生よりの投稿

先生より下記の写真と文章を投稿していただいた。

ぜんぜん考古学に関係のない写真ばかり添付しまして恐縮です。

カヤネズミはあの陰陽師の安部晴明が家で飼っていて、呪文をかけ女房などに変身させて

鮎を焼くとか身の回りの世話をさせるなど平安時代から出てくる歴史的なネズミです。

今日はまた趣味のネーチャリングの写真で恐縮ですが、非常に見ることが困難なものを

添付させてください。

ひとつは「コアジサシ」の営巣とその卵です。この卵は無事孵化しまして巣立ちました。

もう二点は撮影が極めて困難な場所にあり、胸まで水中に浸かって撮りました

「モグラの巣」ではなく「カワセミ」の巣です。

漢字で書けば翡翠ですがあのブルーに輝く鳥はこんなモグラのような巣穴で子育てをするのです。

垂直な面に親鳥が必死でつかまった爪のあとがわかると思います。

川の垂直な土手に営巣しますので河川改修で護岸が固められると非常に困ります。

ここのつがいとは比較的長いお付き合いで私がかなり近いところまで行っても「又、お前かいな」と

いうような顔で私を見ます。(見ているのだと思います。)

その声は短く鋭く「ピッ、ピッ」と泣きます。 植田

|  |

(左)コアジサシ

「コアジサシ」の営巣とその卵

(右)「カワセミ」の巣

拡大図

|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年8月13日 「ホコリタケ」 先生よりの写真

先生より下記の文章と写真を送っていただいた。

|

今日は何も関係のないものですが巨大「ホコリタケ」を

送らせていただきます

毎年この場所の寸分違わぬところから発生します。

ただ自然の驚異とでもいいましょうかこの大きさ。

携帯電話と比較していただくと一目瞭然ですが小さな

スイカくらいはあります。

側面をつつくと小さな噴火口のような穴から胞子を噴出させます。

あまり気持ちのよい物ではありませんが一度ごらんに

なってください

|

------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年8月12日 行基の山崎橋近辺 先生よりの写真

先生より下記の文章と写真を送っていただいた。

|

「十一日、雨いささか降りてやみぬ。

かくてさしのぼるに東のかたに

山のよこほれるを見て

人に問えば八幡の宮といふ。

これを聞きてよろこびて人々をがみ奉る。

山崎の橋みゆ嬉しきこと限りなし。」

注)写真は盛夏の桂川から天王山方向です。

|

これは土佐で五年の任期を終えて京へ帰る紀貫之が現在の大山崎付近の情景を

よんだ「土佐日記」からの抜粋です。(承平四、九三四年)

彼は大山崎付近に船をとどめ東を見ると石清水八幡宮が見えた感動を具体的に

表現しています。

また山崎橋があることも記していますが現在この橋はありません。

対岸に橋本という地名だけが残っています。

山崎橋は日本三大古橋のひとつで宇治橋、勢多の唐橋(現在は瀬田)とならび

もっとも重要な橋でした。

この橋は東大寺建立に深くかかわった高僧「行基」による架橋で、いわゆる彼

のシンパシーである「知識」と称される仏教的ボランティアの積極的な活動に

よって完成をみたと考えられます。

これは律令体制の根幹である租税の搬入にともなう生命線、山陽道(西国街道)

と南都をむすぶ重要な結節点として行基の土木技術が如何なく発揮された結果と

いえるでしょう。

また都の諸大寺は各地に荘園をもち、やはりこのルートをたどって物資の運搬を

していました。

ただし古代のこと、何度も洪水で流出したようです。

橋が流れると各地から運ばれた物納品は都には運ばれずに現在の島本町あたりに

いったん保管されたようです。

したがって島本町に「東大寺」の地名が残るのはその証左といえるでしょう。

今回添付します写真は行基が山崎橋を架橋したと考えられる付近です。

また紀貫之が船から石清水八幡宮を拝んだ場所ですが逆の東から西方向を撮っています。

撮影したのは桂川の川面から天王山方向です。

------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年8月8日 かやねずみの巣 先生よりの写真

先生より下記の文章と写真を送っていただいた。

今日はカヤネズミの巣の写真を添付いたします。

このネズミは体長わずか5〜6センチ、体重7〜8グラムという

世界最小級です。

赤ん坊が巣立ちましたので写真撮影しました。

比較的貴重なネズミです。

|  |

(左)かやねずみ

名前は何かで聞いたことがあった。

でも実際の巣の写真みたことは無い。

絶滅危惧種指定の都道府県もある。

先生はどんなところを歩き回って

おられるのだろう?

かやねずみ参考サイト

(右)二十日鼠よりさらに小さい?

一時我が家では二十日鼠が

家の中に入り込み困っていた。

ゴキブリほいほいや掃除機、棒で叩く

などの方法で7匹位やっつけた。

巾1cmの壁の穴が原因だった。

|

-------------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年7月31日 からすうりの花 先生よりの暑中見舞い

先生より下記のように皆様に暑中見舞いに写真を送っていただいた。

暑中見舞いにカラスウリの花を添付いたします。

向暑です、お体ご自愛ください。

|  |

(左)からすうりの花

からすうりの実は子供の頃

見た記憶がある。

だが花はよく知らなかった。

名前に似合わず繊細な花が咲く。

夜咲く花なので見る機会がなかった?

拡大写真

(右)月下美人ならあるけど・・

ネットでからすうりを引いていたら

次のブログが出てきた

からすうり 参考サイト

空に輝く星をそのまま地上に咲かせた

まさに「地上の星☆」

これを植えるには広いお庭が必要か

|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年7月13日 吹田市歴史探訪 14日 定例勉強会〜東洋陶磁美術館

13日は下記のコースを散策する。 炎天下での散策となったが最後のビール工場見学を楽しみに歩く。

上の川記念碑」→雉子畷の碑 →「垂水神社」→海食崖 →「楠明神社」→「豊津中学校」→

吹田市メイシアターの条里遺跡→泉殿神社→アサヒビール吹田工場 と歩く。

14日は定例学習会の後、大阪市立東洋陶磁美術館に行く。

定例学習会では3世紀初めに築かれた古墳の動向とについての講義を受ける。

午後からは、暑い季節なので涼しい場所をとの配慮から、東洋陶磁美術館の見学となった。

2班に別れボランティアの丁寧な説明を聞く。ここは

安宅コレクションを大阪市に移管したもので、会社は潰れたが美術品は残り、安宅の名前も残った。

その他写真

|  |

(左)上之川旧水路跡

小さな川であるが、天井川だった事が

よく解る水路跡である。

昭和16年に川の付け替えが行われ

今はその跡を残すのみである。

この下流は平地の住宅地になっている

上之川旧水路跡参考サイト

(右)垂水神社

境内の西にある垂水の滝は

千里丘陵の地下水が湧き出たもの。

岩ばしる垂水のおかの早蕨の萌え出づる

春になりにけるかもはこの地といわれる

垂水神社 参考サイト

|

|  |

(左)玉の井公園・海食崖

この公園で昼食となる

公園の後ろは海食崖で昔ここが

海岸線だったことを示す。

海食崖 参考サイト

(右)朝日ビール吹田工場

待望の工場見学

からからになった咽を潤す。

しかし私は飲みすぎて

帰ってからしんどかった。

|

|  |

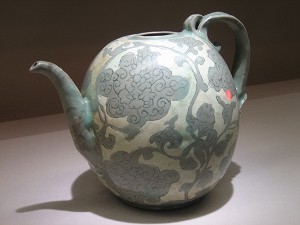

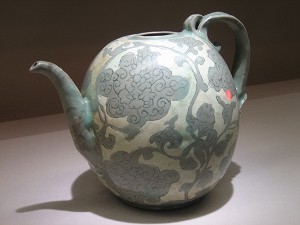

(左)大阪市立東洋陶磁美術館

ここは安宅コレクションを大阪市

に移管したもの。

中国、韓国の陶磁器を中心に

集めてある。

大阪市立東洋陶磁美術館 サイト

(右)東洋陶磁美術館前で集合写真

ここで久しぶりに集合写真

F嬢にシャッターを切ってもらう

拡大写真

|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年6月9日 定例勉強会 〜 池田市歴史散歩

午前中の定例勉強会では

葛城氏のものと言われる遺跡の説明や葛城氏の成り立ちと5世紀前後の興亡。

それに古墳の発生期の動向を図表で示したもの、700其に及ぶ巨勢山古墳群の話。

鋳造と水銀を使った古代の金メッキの方法、それから推定される奈良の大仏と水銀中毒の関係。

また、最近の特別展の紹介なども受け、いろんな講義に頭が混乱気味となる。

昼からは大急ぎで昼食を済ませ、池田市史跡散歩を行う。 コースは概略下記を回る。

伊居太神社→大広寺→勤労センタ(市史編纂室)→池田城跡→星の宮→池田市立歴史民俗資料館。

幸い、雨も降らず、気温も上がらず、絶好の散歩日和となった。

その他写真

|  |

(左)埋めた土器片は

久しぶりに老大に行ってみると

園芸畑で重機の音がする。

見てみると相当土が削られている

ここには我々が土器片を埋めた所

早速、発掘されているのか??

(右)伊居太神社

裏に動物園があり、臭いが少しする

この神社は池田の地名の発祥の地で

呉服と関係がある神様と言われてる。

歴史は感じるがひとけが殆どない。

伊居太神社 参考サイト

|

|  |

(左)大広寺

山の中腹にあるが掃除も行き届き

比較的整備されている。

池田家の菩提寺となっていた。

血染の天井、肖像画、池田家の墓等あり

大広寺 参考サイト

(右)池田城跡

遺構と礎石の一部が残るのみだが

中は史跡公園として整備されている

ここで芝生に座りボランティアの

説明を聞く。

池田城 参考サイト

|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年5月31日 京都国立博物館・大絵巻展 学校歴史博物館

京都国立博物館に大絵巻展を見に行った。 昼は皆で阪急デパートでバイキングを食べ、

午後は京都市立学校歴史博物館に行った。 その後数人で喫茶店へ行き情報交換。

絵巻展は45分待ちだったが、入り口付近は混んでるので後ろから見たほうがいいとの情報を得ていた。

それで我々は終点より見始めて逆回りをした。 この方法は成功。朝だったので終点近くは空いていて

比較的短時間で音声ガイド付の作品は一応全て見ることができた。

午後からは京都に詳しいAさんの案内で、学校歴史博物館に行った。しかし行ってみると水曜は定休日。

ここも老練さで頼みこみ、特別に係りの人に貸切状態で見せてもらった。恐るべし老大OB。

その他写真 大絵巻展 参考サイト

|  |

(左)京都国立博物館

我々後発組(定刻組)は45分待ち。

先発組は15分前に入場し30分待ち

朝の僅かな差が入場時間に大きな差。

この差を逆回りの裏ワザで乗り切る。

(右)京都市学校歴史博物館

明治2年、番組小学校として創設され

昭和10年に再築された学校跡が

博物館として使われている。

正門・石塀が国の登録有形文化財で

明治34年建築、木造の高麗門。

学校博物館参考サイト

|

|  |

(左)係員にお礼を言い、談笑する。

親切な係員で、休館にも係わらず

中を見せてくれた。

しかも入場料は無料としてくれた。

その代わり博物館の口コミをと・・

(右)学校前で集合写真

T嬢が写真部の腕を揮う。

写真を送ってもらった。

もう1人居たような気もするが

拡大写真

|

------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年5月26日 飛鳥ウオーク (飛ぶ鳥の明日香 甘樫丘に立って)

飛鳥をホームグランドにするHさんの企画と案内で史跡めぐりをする。

近鉄あべの橋9時に集合し、下記のコースを訪ねた。

橿原神宮前駅→剣の池(孝元天皇陵)→豊浦寺(向原寺)→甘樫丘(昼食)→水落遺跡

→飛鳥寺→ばす橿原神宮前駅→橿原考古学研究所付属博物館

昼から橿原考古学研究所付属博物館に行くとき少し雨にふられたが、まずまずの天候だった。

その他写真

|  |

(左)橿原神宮駅前

枚方組はすでにこの駅で待っていた。

ここで全員揃い出発となる。

駅にあったキトラ特別展の地図が

字が大きくて見やすかったので

これを見ながら行った。

(右)甘樫坐神社

ここの神社の読み方が分らない

一応「あまかしのございます」だな

というYさんの読み方に笑っていたが

これは実際の名前に近かった。

甘樫坐神社参考サイト

|

|  |

(左)甘樫丘の展望台

ここからは飛鳥が一望でき

戦略上の要衝であった事が分る。

ここからは朝日も、夕日も見られ

飛鳥がに絵になるところとの解説に

みな風景と史跡を目で追う。

甘樫丘 参考サイト

(右)蘇我入鹿首塚

本当に首がここまで飛ぶのか?

伝説と想像のなかにあって

五輪塔の年代を確かめる。

入鹿首塚 参考サイト

|

|  |

(左)飛鳥寺の大仏

日本最初の寺でその仏像は日本最古。

時間は無かったが中に入ってみた。

飛鳥寺は建立当時は大きな寺だった。

時間を気にしながら解説を聞く。

飛鳥寺 参考サイト

(右)橿原研付属博物館

春季特別展 『葛城氏の実像』

葛城氏はなぞに包まれた一族である

その実像に迫る特別展。

オンドルは初めて見るが

O嬢がその仕組みを解説してくれた。

橿原考古学研究所附属博物館

|

---------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年5月12日 定例勉強会 〜 大阪城校外学習

2回目の同窓会勉強会は好天に恵まれた。

定例勉強会では、ベンガラについて学び、原石のサンプルや古代人の利用のしかたなどの話を聞く。

それから葛城氏関連、大分の赤塚古墳などの資料をもらい、講義を受ける。

午後は大阪城の見学に行き、4班に別れボランティアの親切な説明を受ける。。

その他写真 大阪城参考サイト

|  |

(左)大手門

天気が良かったので人出も多い。

大手門の裏側を幼稚園児が歩く

石垣がさらに大きく見える。

(右)昔の石の割り方のサンプル

昔は石の目に沿ってクサビを

打ち込み石を成形していた。

そのサンプルが展示してあった。

石の目以外の方向に割るときは

どうしたのだろう?

|

|  |

(左)六番櫓

破壊を免れ重要文化財となっている。

この櫓から濠の石垣に沿って

あまり観光客がいない武者走りを

歩く。 破壊されつくされた大阪城

にあって、石垣と櫓が昔を偲ばせる。

(右)天守閣前で集合写真

ここで解散となる。

確認はとれてないが

何人かは二次会に行ってる??

拡大写真

|

----------------------------------------------------------------------------------------

平成18年4月27日 向日市・長岡京市 歴史散策1

早朝は雨だったが、8時半ころには雨は止み、絶好のハイキング日和となる。

阪急東向日西出口に9時30分集合し、それから次のコースを散策する。

向日市文化資料館 →長岡京跡 → 向日神社・元稲荷古墳(昼食) →勝龍寺城跡・勝龍寺

→ 恵解山古墳 →サントリービール工場 →長岡天満宮

その他写真

|  |

(左)物集女街道

これで「もずめかいどう」と読む

西国街道と山陰街道をつなぐ

バイパスとして利用されてきた。

物を集めることに関係しているか?

と思ったがそうではないらしい。

物集街道 参考サイト

(右)向日市文化資料館

資料館は物集女街道沿いにある。

開館前であったがボランティア

の出迎えを受けて中に入る。

食事の例が分りやすくあったので

身分による食事比較

向日市文化資料館

|

|  |

(左)長岡宮跡

東西4.3キロ、南北5.3キロの都。

戦後ベットタウンとなった所で

昭和29年から発掘が始まり

遺跡は住宅で寸断されている。

長岡京跡 参考サイト1

長岡京跡 参考サイト2

(右)向日神社・元稲荷古墳

ここで昼食となる。

小学生が社会見学に来ていて

にぎやかな中での食事となる。

元稲荷古墳 参考サイト

向日神社 参考サイト

|

|  |

(左)勝龍寺城・勝龍寺・恵解山古墳

勝龍寺城は復元されて公園となり

ヒロイン細川ガラシャで観光化?

その後空海開基の勝龍寺や

恵解山古墳も見学する。

勝龍寺城跡 拡大写真

恵解山古墳 参考サイト

(右)サントリー ビール工場

30分待ち、30分の工場見学の後

待望のビール試飲となる。散策で

渇いた咽にビールがおいしい。

この後長岡天満宮に行き、解散。

二次会に行った人もいたが・・・

|

----------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年4月14日 同窓会の初回勉強会〜大阪歴史博物館

今日は初めての同窓会の勉強会だ。 久しぶりに顔を合わせ,クラスメイトとの話に花がさく。

勉強会は老大時代と違和感なく行われ、古代の水田と畑について学習する。

午後からは、大阪歴史博物館〜難波宮跡〜造幣局といった。

大阪歴史博物館は、NHK大阪放送会館内にあり、古代の首都・難波宮史跡公園の北西端に2001年開館した。

その地下1階に難波宮遺構が展示されていて、我々も学芸員に案内してもらい見学した。

大阪歴史博物館 参考サイト 難波宮 参考サイト その他写真

|  |

(左)大阪歴史博物館

2001年開館で新しく気持ちいい。

でも入場料600円は少し高い。

こんな施設はもっと安くしなくては

やはり大阪はどこかくるっている?

(右)難波宮・後期大極殿基壇

博物館から難波宮史跡公園が一望。

再現された大極殿が作ってある。

博物館10階から撮った。

|

|  |

(左)造幣局の通り抜け

造幣局の通り抜けは初めて。

桜は7分咲きの状態か?

通り抜けるだけでは

なにかものたりない・・・

は酒飲みの言い事か?

(右)桜の写真は難しい

きれいな写真を撮りたっかたが

あいにくの曇天。

発色がもうひとつ鮮やかでない。

(桜も女性も)写真で本来の

美しさを引き出すには

相当の苦心が必要。

|

------------------------------------------------------------------------------------------

平成18年3月28日 福井県歴史博物館と一乗谷朝倉氏遺跡

箕面考古学サロンの企画に乗っかる形で、ホキレ27生19名が福井を訪ねた。

コースは 阪急山田駅前→福井県立歴史博物館→一乗谷朝倉氏遺跡資料館→朝倉氏遺跡見学

朝倉は今NHKテレビドラマ 功名ヶ辻 にも出てくるので関心を持って見学した。

天気予報は小雨模様であったが、見学の途中は雨は降らず、見学が終わった途端に

みぞれ模様の雨となり、全員で幸運に拍手した。

戦国大名越前朝倉氏 参考サイト そのた写真

|  |

(左)福井県立歴史博物館

どこの県立博物館もりっぱだ。

3年前に物を中心とした

展示方法に変更した。また

昭和の暮らしやオープン収蔵が

特徴との説明を受ける。

博物館のホームページ

(右)越前焼きの窯

越前焼きは大形のものが多い

窯の様子を見やすくした展示

生産された地名で織田焼きと云う。

越前焼きの参考サイト

|

|  |

(左)天神さん?

チンチンをあらわす小指を

立てているのは、子孫繁栄

を願う図とか。・・・

その事だけが耳にのこり

それ以外の事はききもらした。

(右)一乗谷朝倉氏遺跡資料館

一乗谷全体が朝倉氏の遺跡となる

織田信長の焼き討ちで

当時の様子が崩されることなく

そのまま保存されたらしい。

キャッチフレーズは日本のポンペイ

|

|  |

(左)一乗谷の説明

説明には館長が行ってくれた

細長い一乗谷に陣屋を構えたのは

防衛のためとしか思えない。

その後町として発展しなかったのは

谷では不便だったのだろう

(右)復元施設

当時の町並みや家屋を復元。

これは我々には大変わかり易い。

当時の生活が見えてくる。

井戸の枠石は特産の越前青石。

復元町並みの地図

笏谷石(越前青石)

|

|  |

(左)武家屋敷の復元

武家屋敷では畳が敷いてあり

今の生活とあまり変わらない

生活環境なのだろう。

女房の里を思い出す。

(右)唐門

義景館跡の正面、濠に面して建つ。

秀吉が義景の善提を弔うために

寄進したとある。

朝倉氏遺跡の定番品だが

時代が違うのに注意。

|

-----------------------------------------------------------------------------------------