2005 老大・歴史考古楽科 北部・金曜日コース 同窓会

ホキレ27期会19年度写真日記 指導 植田正幸先生

リンク

当面の行事予定 (詳細は役員・実行委員にご確認ください。誤り変更あれば連絡ください)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

予定日 行き先・行事名 集合時間 集合場所 備考

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4月16日 栗東へ古墳を訪ねる 10時40分 JR手原駅(草津線) 弁当・飲み物持参

5月 9日 定例勉強会 9時30分 吹田市民会館

5月23日 野洲博物館と大岩山古墳 10時10分 野洲駅改札 弁当・飲み物持参

----------------------------------------------------------------------------------------------------

平成20年3月26~27日 遺跡探訪・紀州の旅

紀州では桜も満期で、絶好の郊外学習日和に恵まれて、楽しい2日間をすごした。

コースは

1日目 阪急山田8:00→和歌山県立紀伊風土記の丘(昼食)→道成寺→三段壁→白浜温泉泊。

2日目 ホテル→土産屋→磯間岩陰遺跡→田辺市立歴史民俗資料館→高山寺貝塚他→昼食

→御坊歴史民俗資料館→岩内1号墳→阪急山田17:10

その他写真 こちらも見てくださいね スライドショーで見ると楽です。

|  |

(左)旅行社は名鉄観光

今回も名鉄観光・阪急バスの

組み合わせで行く。参加人数は

30人と多数の参加を得る。

バスガイドはまだ若い子

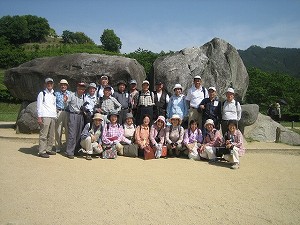

(右)県立紀伊風土記の丘

資料館で説明を聞く

岩橋千塚古墳群一帯を遺跡

公園とし、その中に幾つもの

史跡と施設が点在している。

参考サイト 紀伊風土記の丘

|

|  |

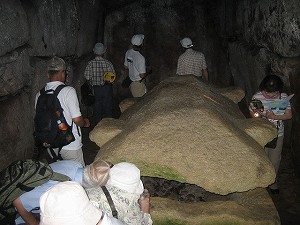

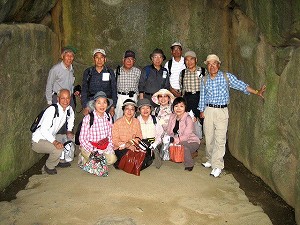

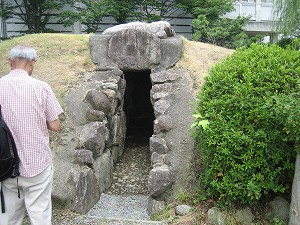

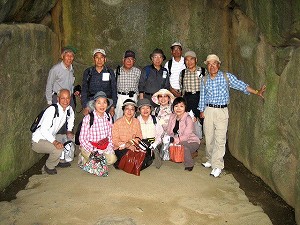

(左)将軍塚

懐中電灯を持って来ていた。

それで真っ暗の石室へ入れた。

棚石や梁があり、天井の高い

古墳で、作りがユニーク。

時間の関係もあり風土記の丘

一周コースは断念した。

(右)道成寺 拡大写真

山門前で、集合写真

安珍と清姫で有名な道成寺

女性の執念深さを改めて感じる

参考サイト 道成寺

参考サイト 安珍清姫

|

|  |

(左)宴会風景 フラダンス

白い肌に、黒い衣装。

あまりの色気に布団に入っても

残像が残り、寝つきが悪かった

(右)宴会風景 手品

新ネタを携えて登場。

ズッコケ場面もあり

腹を抱えて皆大笑いした。

|

|  |

(左)宴会風景 合唱

K嬢のウクレレに合わせ

皆で合唱した。

事前に歌詞を全員に配布する

用意周到で盛り上がる

(右)新旧会長の挨拶

現会長は2年間勤めたので

今3月をもって退く。

新会長、旧会長の挨拶を受け

ホキレ27期会の末長い

継続と発展を皆で願う

|

|  |

(左)磯間岩陰遺跡

この遺跡は今は家蔭にあり

場所が分り辛い。相当探し回る

重要な遺跡なら、もっと分かり

易くしてほしいものだ。

参考サイト 磯間岩陰遺跡

(右)田辺歴史民俗資料館

ここで磯間岩陰遺跡の出土品

や高山寺貝塚の説明を受ける。

小さい資料館だが我々の

行先に合った展示があった。

参考サイト田辺民族資料館

|

|  |

(左)高山寺貝塚

高山寺内には、標識のみあって

貝塚がみれるものでは無かった

貝塚は地中3mの下にある

寺には南方熊楠の墓もある。

参考サイト 高山寺

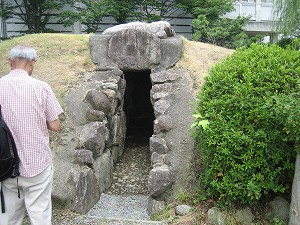

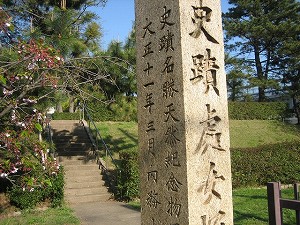

(右)岩内1号墳

有馬皇子の墓との言い伝え。

悲劇の皇子としてガイドが

バスの中でマニュアルを見ながら

説明してくれた。

参考サイト 岩内1号墳

|

-----------------------------------------------------------------------------------------

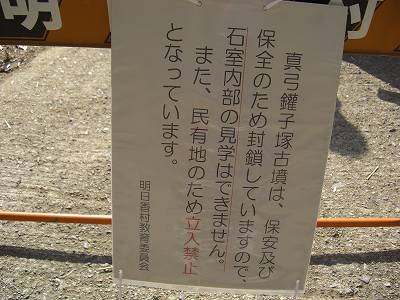

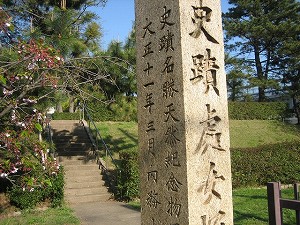

平成20年2月23日 植田先生よりの写真 「真弓鑵子塚古墳」

植田先生より下記文章(枠内表示)と写真を送っていただいた。

昨日の真弓鑵子塚古墳の状況を添付いたします。

現在は四月の公開にむけて墳丘上のトレンチ発掘などが進行中です。

これはこの古墳の築造当時の正確な形を明らかにすると共に

墳形が本当に円墳だったのかという疑問にこたえるためです。

この古墳は六世紀中ごろの築造と考えられていますがこのころは

古墳の形を非常に重要視した時代です。

当時の有力者の古墳は前方後円墳ということになっております。

したがって以前からこれだけの石室の規模を持つ古墳がはたして

円墳なのかという疑問が呈されておりました。

勝手な想像ですが私は古墳遠景の左側(東南)にある畑(土手のように

見えているところです)がこの古墳の前方部ではないかと思っています。

そうなると主軸をほぼ北西にもつ丘尾切断型の前方後円墳ということに

なるんですが・・・?。

(自然地形の丘陵などを適宜切断し形を整え古墳とします)

先日の写真では雪のため分かりにくいかもしれませんが今度は

雪がありませんので見やすいと思います。 |

|

|

|

--------------------------------------------------------------------------------------

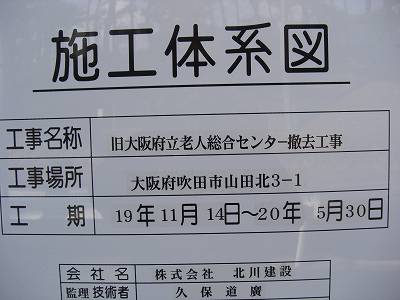

平成20年2月20日 植田先生よりの写真 わが学び舎「旧老大」

植田先生より下記文章(青色表示)と写真を送っていただいた。

先日来、わが学び舎「旧老大」(老人総合センター)を白い覆いが

取り囲むようになりました。

今日は付近に所要がありまして偵察に行ってきましたが

まあ仰天です、内部では駐車場付近から校舎が見るも無残な

姿になっておりました。

虫の知らせでしょうか、ハサミのついた重機が今まさに破壊しようと

しているのは四階英語科と歴史考古学科のあったところでした。

時代の流れとはいえ切ない光景に少々落ち込みました。

みなさんの思いでも消えていくような気がしています。

一階ホールでえらいフラダンスを見たのも遠い記憶になりました。

かわりに横には二つ続けて老人介護の施設が完成しようとしています。

------------------------------------------------------------------------------------

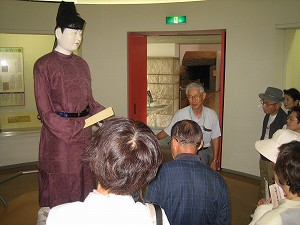

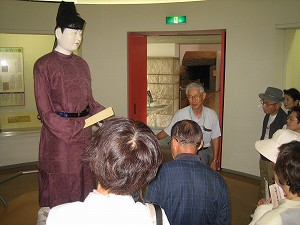

平成20年2月20日 新設の兵庫県立考古博物館

春の兆しが感じられる快晴の日、新設の兵庫県立考古博物館を訪ねた。

参加者は箕面考古学サロンのメンバーを加えて40人近くいたと思う。

コースは

JR大阪(集合)→JR土山→兵庫県立考古博物館→大中遺跡→播磨町郷土資料館(現地解散)

その他の写真

|  |

(左)

土山駅を降りるとすぐに看板。

昨年の10月にオープンした

ものであることが良く分る。

十五分位歩くと博物館へ到着

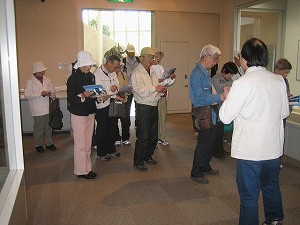

(右)博物館で説明を受ける

入り口は土器の時系列展示

それを見ながら切符代を払う。

講堂の前には歓迎の立て札。

学芸員から博物館全体の説明を

受けてから、各展示室へ。

兵庫県立考古博物館

|

|  |

(左)博物館の展示物

発掘体験展示室には竪穴式の

1住居から出てきた家財道具を

全て展示。当時の生活道具が

良く分り、興味深かった。

特別展は撮影禁止で画像なし

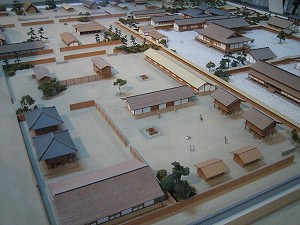

(右)大中遺跡見学

行くまでは大中遺跡とは色んな

遺跡の事かと思っていた。

行ってから遺跡の名前と気付く

広大な拠点遺跡で百戸程度の

集落であったらしい。

参考サイト 大中遺跡

|

|  |

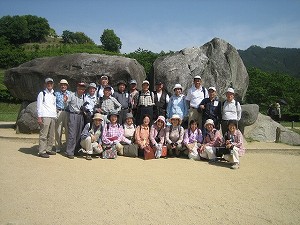

(左)集合写真

梅も開き始め、春の兆し。

全員集合と行きたかったが

展望塔等に行ってる人もいて

近くにいる人のみで集合写真

拡大 H氏撮影

(右)展望塔

写真を撮るのxxさんでも良い?

女性陣が話している。

どうも私の撮影では不満らしい

一生懸命に撮ってるのに

腕前が悪いのは仕方が無いが

美女達の撮影は難しい・・

|

---------------------------------------------------------------------------------

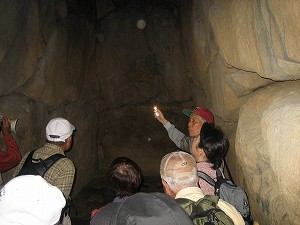

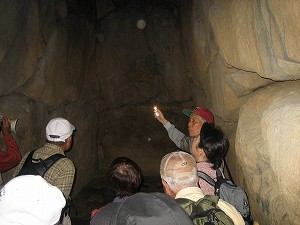

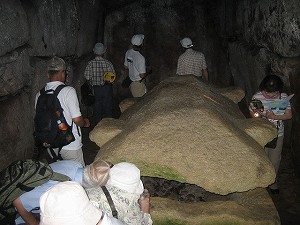

平成20年2月11日 植田先生よりの写真 「真弓鑵子塚古墳」(まゆみかんすづか)の見学会

植田先生より下記文章(青色表示)と写真を送っていただいた。

ホキレのクラスメイトも数人現地見学会に行ったが、雪の中2時間半も並んだと聞いている。

昨日奈良県明日香村で行われた「真弓鑵子塚古墳」(まゆみかんすづか)の見学会の写真を添付いたします。

鑵子とは銅製の湯釜などのことで、確かにこの古墳は鍋を伏せたような格好に見えます。

ここは真弓丘にある鑵子塚ですがほかにも鑵子塚がありますので注意してください。

村職員の話では飛鳥駅から延々と二千人あまりの行列ができて見学待ち時間は二時間に及んだそうです。

当日は飛鳥も雪国のような積雪で底冷えのする一日でした。

ちなみに私は見学終了間際にすべりこみましたので「待ち時間五分」で石室内部に入れていただきました。

(終了間際に行くのは現地説明会の極意です)

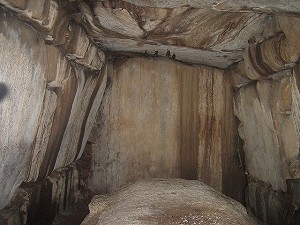

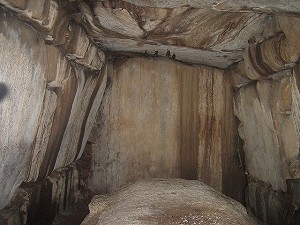

石室内は広さもさることながらドーム状に仕上げられて天井部は渡来系に特徴的な構造方法と理解しました。

出土遺物とともに「東漢氏」(やまとのあやうじ)の土木技術力を強く感じました。

ここは以前に石室内部に入ったこともあったのですが土砂を取り除くと

あれだけの広さの空間が現れるとは思いませんでした。

(内部に入ったのは高校生の頃で真っ暗でした!)

なお付近には有名な「牽牛子塚古墳」(けんごしづか)もあります。

この古墳は七世紀の築造といわれ豪華な七宝金具や漆と麻布を、何重にも塗り固めた夾紵棺という

非常に手の込んだ棺が出土したことで有名です。

これらは橿原考古学研究所付属博物館に常設展示されています。

---------------------------------------------------------------------------------

平成19年12月14日 忘年会

定例勉強会の後、有志で忘年会を行う。場所は去年と同じ千里山にあるすっぽん。

市民会館から片山公園を抜け、関西大学の中を通って千里山のすっぽんまで歩く。

関西大学はキャンパスの中に入ったことがなかったが、さすがマンモス大学。

広い敷地の中は高層の校舎がびっしりと建ち並んでいた。

|  |

(左)会長の挨拶と乾杯の音頭

今年の無事を祝い、末永いホキレ

の発展を祈って先ずは乾杯。

例会の場所から1時間歩いたので

お腹もだいぶ空いて来た。

(右)まだ酔いが回らない時

お腹もすいていたので食べる

飲むに専心。参加者も20人を

越え盛況である。

|

|  |

(左)酔いが回り出すと

各所で車座になり、話し込む。

話題は千差万別。

ホキレ27期会の在り方から、

町の情報、今取り組んでいること

食べ物、孫、うわさ、思い出など

話題は尽きない。

(右)手締めで終了

今年の行事もこれで終わり。

来年には2月に郊外学習

3月には1泊の郊外学習。

来年も健康で、賑やかにやろう。

|

-----------------------------------------------------------------------------------

平成19年12月12日 本能寺・博物館巡り

最近、瓦が発掘されて注目を浴びている本能寺と付近の博物館、町並みなどを見て歩く。

天気は曇りだったが、今回も雨に会わず幸いだった。

コースは

阪急四条→錦市場→本能寺(信長討ち死)→京都文化博物館→本能寺(現在)→本能寺宝物殿→解散

本能寺の変遷 そのた写真 スライドショー推奨

|  |

(左)本能寺発掘現場

発掘中の学芸員に聞くと本能寺の

南東に当る場所だそうだ。

丁度出土品の撮影をしていた。

この辺一帯が本能寺だったのか

そして傍には住宅販売の幟が・・

今年の夏のニュース

(右)本能寺跡

最近つくったのだろう

真新しい石碑があった。

この5m位横には昔の小さな

石塔が建っている。

本能寺 参考サイト

|

|  |

(左)京都文化博物館

京都の町の歴史を聞く。

平安時代----政治の中心

鎌倉から江戸の初め--商工業中心

江戸時代以後--文化・観光中心

秀吉はおどいで洛中・洛外を区分

京都文化博物館 サイト

(右)現在の本能寺

最後は現在の本能寺に行く

信長の墓や宝物殿を見る。

ここで解散となり、夫々の道へ

現在の本能寺サイト

|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成19年11月29日 紅葉の談山神社

ちょうど紅葉が真っ盛り。歴史的にも意味深い談山神社を訪ねる。

曇り空で紅葉の発色が今ひとつだったが、雨に降られることは無かったのは幸いだった。

コースは

桜井駅→談山神社バス停→淡海公13重塔→談山神社→式内社氣都和既神社→石舞台バス停→近鉄飛鳥駅

談山神社公式サイト 談山神社の文化財 そのた写真 スライドショー推奨

|  |

(左)淡海公十三重塔

淡海公(藤原不比等)を祀る。

行く道でT嬢が発見・・

少し登った所にある。

参考サイト

(右)談山神社で説明を受ける

予約してあったので特別に

説明を受けることが出来た。

談山神社と称したのは明治の

初めからで、改めて明治の改革が

凄いものであったと実感。

|

|  |

(左)集合写真

けまりの庭で集合写真を撮る。

横に写真屋さんが陣取り

ベストアングルは場所取り出来ず

腕の確かなH氏に撮ってもらう。

拡大写真

(右)帰り道

帰りはハイキングコースを

石舞台まで歩く。約5km

今回は長老も参加したが、

全員無事に最後まで頑張る。

写真はまだ歩き始めで全員元気。

|

-----------------------------------------------------------------------------------

平成19年11月26日 アクティブシニア展示会 見学記

今年から旧老人大学が「大阪府高齢者大学アクティブシニア講座」として再出発したが

その発表会が、11月26日、大阪府社会福祉会館4階で開かれ、クラスメイトと見学に行く。

会場の都合もあるのだろうか、各曜日毎の発表会となり、お祭り騒ぎの老大時代とは異なった

雰囲気の中での発表会であった。

そのた写真 スライドショー推奨

|  |

(左)土器類の展示

土器類は良く温度が上ったのか

炭素の関係が?黒くなっていた。

ドラム缶2本で焼き上げたと聞く

ゆったりとした展示で見やすい。

(右)銅剣の復元品

この展示は何処からか借りて

きたのかと思ったが

クラス員の作品と聞き驚く。

とても素人の物とは思えない。

先生に銃刀法違反ではと聞いたが

刃付がないので問題ないとの事

|

|  |

(左)歴史考古学の遠景

教室は照明が明るく、作品が

よく映えている。

見学者も多いが1日だけの

展示ではいかにも勿体無い

(右)ホキレ27会の見学者

午前中の見学者で写真を撮る。

この後、他の教室の展示を少し

見て、大教室で放映の今城塚の

発掘と解説の映像(NHK)を

観賞して、会場を後にする。

|

----------------------------------------------------------------------------

平成19年11月25日 植田先生よりの写真

植田先生より下記文章と写真を送っていただいた。

最近話題の纏向遺跡出土の「木製仮面」の写真です。

(桜井市埋蔵文化財センターの展示。)

それと奈良県「唐古、鍵遺跡」出土の銅鐸片が出雲出土の銅鐸の一部と成分比率が一致しました。

(唐古、鍵考古学ミュージアムの展示)

破片は酸化してさびていますが切断された分析部分はまさに「出来立ての10円玉」とおなじ赤銅色です。

(銅鐸片右側赤矢印参照) 赤矢印部分 拡大写真

唐古、鍵遺跡でつくられた銅鐸がどういう経緯をたどって出雲にもたらされたのでしょうね?。

最近時流の考古学における化学分析の成果です。(恐!)

また弥生時代の政治的連合を再考察せねばならなくなりました。

考古学日々、新知見のオンパレードでございます。

---------------------------------------------------------------------------------

平成19年11月20日 アクティブシニア講座の発表会

植田先生より次の案内がありました。

アクティブシニア講座の発表会(文化祭)があります。

場所は大阪社会福祉会館で 11月26日 午前11時からあります。

もよりの交通機関は地下鉄谷町6丁目から徒歩10分程度です。

都合が良ければ見学に行ってください。

--------------------------------------------------------------------------------

平成19年10月17日 高安山西麓の古墳を巡る。

絶好の郊外見学日和の中、近鉄服部川駅に10時に集合。 といっても

近鉄は路線が複雑なので、私はNさんの案内で、まず鶴橋に9時15分の電車に乗れる様に行った。

コースは

服部川駅→十三街道おと越え→玉祖神社→愛宕塚古墳→向山古墳・向山瓦窯→

心合寺山古墳・同学習館(学芸員説明)→八尾民俗資料館(学芸員説明)→服部川駅解散。

希望者は高安古墳群を散策。俊徳丸鏡塚古墳→来迎寺と抜塚→二室塚古墳→神光寺内古墳

その他写真 スライドショー推奨 八尾の史跡 参考サイト

|  |

(左)玉祖神社

神社の境内からの眺望。

皆で大阪城を探したが不明。

平野を河内湾に見立てて

当時の風景や生活を想像する。

玉祖神社参考サイト

(右)愛宕塚古墳

後期の巨石で作られた古墳で

大阪府内では最大級。

石室の天井も高くライト

照らしながら、Hさんが

説明してくれた。

愛宕塚古墳参考サイト

|

|  |

(左)心合寺山古墳(国指定)

中期に作られた中河内最大の

前方後円墳。復元整備され

現地と隣接の学習館で構造や

出土品の説明を受ける。

拡大写真 参考サイト

(右)二室塚(高安古墳群)

石室は右片袖を2個つないだ

構造で、類例の無い構造。

崩壊の危険があると警告が

あったが死なば諸共と記念撮影

をする。明治に英国人が調査。

二室塚参考サイト |

----------------------------------------------------------------------------------------------

平成19年10月12日 懇親会

今年最後の懇親会が、南千里マーレで13時より2時間半の間で開かれた。

今回はアトラクションが無く、その分、会話会話が弾んだ。

また北同窓会の役員をするM氏が、同同窓会の今後を説明し、移り行く同窓会の環境を夫々に感じる。

その他写真 スライドショー推奨

|  |

(左)会長の挨拶

宴会部長の司会の下

最初に会長の挨拶があった。

その時今日行った1泊見学会の

アンケートの結果が発表され

行き先は和歌山方面と決まった

(右)懇親会風景

会話中心の懇親会であるが

後半になるとみなあちこちに

輪を作り会話が弾む。

最後はT副会長の手締めで

ホキレ27の発展を願い散会。

|

----------------------------------------------------------------------------------

平成19年10月11日 北同窓会 体育祭

北同窓会の体育祭に参加した。

茨木同窓会中心になっているのは、ご勘弁を。

北同窓会 体育祭写真 スライドショー推奨

---------------------------------------------------------------------------------

平成19年9月13日 植田先生よりの写真

植田先生より下記文章と写真を送っていただいた。

先日話題になりました藤原宮の発掘現場と

宇治市の宇治川右岸で発見された秀吉の「文禄堤」の写真添付いたします。

両遺跡とも大盛況でTVクルーなども複数取材にきていました。

遺跡の内容などはOB会でお伝えいたします。 ほっこりねこ

文禄堤近景、 |

文禄堤 |

藤原宮から畝傍山を望む。 |

藤原宮 後方香具山

|

------------------------------------------------------------------------------------------

平成19年9月6日 鳥取の史跡見学と梨狩り

1班(2班を含む)の企画で鳥取地方の史跡見学と因幡万葉歴史館と梨狩りに行く。

見学は北山田史跡散歩の会21人とホキレ27の21人・合計42人が参加。大形バスに乗り合わせる。

幸い台風も東にそれ、適当に風もあって、比較的過ごし易い中での勉強会となる。

コースは

阪急山田前→智頭→梨狩り(福部・山政)→万葉の館(昼食)→因幡万葉歴史館→池田家墓所

→岡益の石堂→長通寺→(梶山古墳:時間切れで現地に行けず説明のみ)

その他写真 スライドショー推奨

|  |

(左)梨狩り

最初にまず梨狩りだ。

見学地近くの梨園に着く。

店の裏がすぐ梨園になっている。

ナイフをもらい、急な坂だが、

良い実を目指し元気に駆け上がる。

(右)因幡万葉歴史館

ここでNさんの甥御さんで、

元校長先生で地域の歴史研究家の

野田久男先生の説明を受ける。

因幡は大伴家持が国守を勤めた地。

万葉集の最後の歌で因幡を歌う。

参考サイト

|

|  |

(左)池田家墓所

鳥取は池田家が藩主だった。

その墓所が国の史跡に指定。

織田信長に仕えた池田家だが

幕末まで生き残る。

参考サイト

(右)岡益の石堂前で集合写真

岡益の石堂は不思議な遺跡だ。

配布の資料にあるシンポジュウムの

復元想像図でも、皆、形が違う。

本当はどんな姿だったのだろう。

参考サイト 拡大写真

|

----------------------------------------------------------------------------------------------

平成19年9月2~3日 吉備路歴史探索の旅

中国に行った仲間と吉備路を訪ねた。多くの遺跡がある岡山県であるが、おもに総社市と岡山市を探索。

若々しい我らは?、青春18切符とレンタカーで目的地を回る。

コースは

2日 JR大阪駅→JR岡山駅→夢二郷土美術館→吉備路風土記の丘・郷土館→こうもり塚古墳→

作山古墳→備中国分寺→鬼ノ城→サンロード吉備路(泊)

3日 宿→造山古墳→楯築遺跡→古代吉備文化財センター→吉備津神社→神宮寺山古墳→牟佐大塚古墳

→両宮山古墳→JR岡山駅

その他写真 スライドショー推奨

|  |

(左)こうもり塚古墳

ここは普段は鍵が掛っていて中に

入れないが、H氏の手配により

石室の中まで入ることができた。

石舞台や蛇塚に匹敵する巨石古墳

参考サイト

(右)鬼ノ城

ここは勉強会で話を聞いて

見たくなっていた場所。

発掘調査も比較的新しく、

今売り出し中の考古学スポットか

拡大写真 参考サイト

|

|  |

(左)宿泊は国民宿舎

国民宿舎といっても4年前に

出来た新しい建物と設備。

部屋に集まって談笑する。

参考サイト

(右)楯築遺跡

弥生時代の墳丘墓でそこに立つと

神秘的な不思議な気分となる。

ストーンサークル?

巨石で丸く空間を包む。

拡大写真 参考サイト

|

|  |

(左)古代吉備文化財センタ

ここも予め予約をしてあったので

学芸員が丁寧に説明してくれた。

センターの舞台裏も案内してもらい

土器の修復作業などを見学する

参考サイト

(右)吉備津神社

今は陸中であるが、津が付くので

昔は海辺だったのだろう。

約400mの長い回廊が特徴。

一応回廊の端まで歩いてみた。

参考サイト

|

|  |

(左)牟佐大塚古墳

吉備3大巨石墳墓のひとつで

巨大な石室を持つ。

恐る恐る入ると、こうもりが・・

こうもり塚古墳には居なかったのに

拡大写真 参考サイト

(右)両宮山古墳

吉備で 造山、作山に次ぐ前方後円墳

周濠があると古墳も美しく見える。

この古墳を最後に、岡山駅へ。

そして岡山駅で遅い昼食を取る。

参考サイト

|

----------------------------------------------------------------------------------------------

平成19年8月30日 「ヤマトタマムシ」の写真

植田先生から次のメッセージと写真を送って頂きました。(青字の部分)

ちょっとめずらしくなった「ヤマトタマムシ」の写真添付いたします。

みなさんの残暑お見舞いになりますかね?。

|  |

(左)当たり前だが玉虫色

「タマムシ」は昔見たことが

あるが,ここ数十年見た記憶がない。

見る位置によって色が変わる

タマムシ色としての

使い方の方が多い。?

拡大写真

(右)昔は装飾に使った

玉虫で思い出すのは

法隆寺の玉虫厨子だろう。

昔はたくさんいたのだろうか?

そこでタマムシのサイトを探した。

タマムシ参考サイト

|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成19年8月23日 特別公開 今城塚古墳のハニワ(高槻市埋蔵文化財調査センター)

高槻に住むYさんの企画で「今城塚古墳のハニワ」特別公開に

ホキレ27有志18名と箕面歴史サロン2名が参加した。

内部は撮影禁止で写真は撮れなかったが、復元された今城塚のハニワを見ることが出来た。

下記サイトに現地説明会報告はあるが、ハニワなどは想像図であった。

今城塚 参考サイト

当日配布の資料にハニワについて次の説明がある。(赤字の部分)

今城塚古墳の最大の特徴は、北側内堤外側に付設された埴輪祭祀場です。

祭祀場は全長約65m、幅約10mの規模に復元され、家や人物・動物などの形象埴輪が180点近く

発見されました。全体を柵形埴輪で4つに区画し、各区には形象埴輪を整然と配置していました。

これらの埴輪は亡き大王との別れや新しい大王の即位の儀礼を再現したものと考えられています。

今城塚古墳のは埴輪は、大形でとても丁重に作られています。家型埴輪は柱や千木など細かい

部分も見事に表現されています。また上半身だけで表現されることの多い巫女形埴輪も、2本の足で

立ち、衣装や持ち物もしっかりと作られています。こうしたことは、埴輪の{まつり」の意味を

読み解く重要なヒントとなっています。

|  |

(左)横穴式石室の移築物

塚脇古墳群から昭和52年に移築

したもので7世紀始めに作られ

順次4人が葬られたと推定。

埴輪は撮影禁止で写真に撮るもの

が無く、会長に勧められて写す。

(右)今城塚古墳の埴輪

埴輪は撮影禁止で已む無く

当日配布の資料を写真に撮る。

屋根に魚や水鳥の模様を使うのは

火災を嫌うので、水に関係ある

生き物を守り神としたとのこと

拡大写真

|

----------------------------------------------------------------------------------------------

平成19年7月25日 柏原市歴史資料館「河内六寺の輝き」と近辺史跡

7月13日の定例勉強会で植田先生より、紹介があった柏原市歴史資料館と近辺史跡を巡る。

柏原市は奈良時代は平城宮と難波宮の往来の交通の要衝であり、人口も多かった事が土器などから

判明している。特に智識寺には巨大な仏像があり、東大寺の大仏の見本となったと言われている。

資料館途中の高井田横穴公園には200基以上あると言われてる横穴古墳群が連なり、

私には少し不気味だった。川向いの安福寺にも横穴古墳があり、古墳に詳しい同窓会会長も

下見の時は1人で、さすがに長居はしたくなかったとか。

コースは

JR大阪(9:43)→JR高井田→高井田横穴群→歴史資料館→高井田山古墳→近鉄道明寺駅

→安福寺横穴群→割竹形石棺→安福寺本堂→玉手山古墳→玉手橋→近鉄阿倍野

その他写真 スライドショー推奨

|  |

(左)高井田横穴墓群

始めの数基は薮蚊に刺されながらも

熱心に見学、が余りにも数が多い。

途中から覗いて見るのは止める。

岩が二上山の噴火による凝灰岩で

軟らかく掘り易かったのだろう。

高井田横穴群 参考サイト

(右)柏原市歴史資料館

前もって連絡してあったので

学芸員が熱心に説明してくれた。

無料でこのサービスには感謝。

企画展河内六寺の展示品は瓦中心。

柏原市歴史資料館 参考サイト

河内六寺 参考サイト

|

|  |

(左)高井田山古墳

薄い板石を積み上げて作られた

横穴式古墳。5世紀末。

石室は透明の屋根がかけて。

内部が見えるようにしてある。

高井田山古墳 参考サイト

(右)安福寺で集合写真

安福寺の本堂前の門で集合写真。

寺に至る道に横穴墓群がある。

また割竹形の石棺の蓋が展示。

本堂や石川に架かる玉手橋は文化財

安福寺参考サイト

拡大写真

|

-------------------------------------------------------------------------------------

平成19年7月11日 大和小泉・慈光院 郡山城跡

7月の校外学習は大和郡山付近を歩く。

今回の郊外学習は雨天決行となっており、当日の天気予報は芳しくない。

雨を心配しながらの郊外学習となったが、皆の日ごろの精進の成果で、殆ど雨には降られず見学出来た。

コースは

JR大阪(9:43)→大和小泉駅→慈光院(石州流宗元)で抹茶賞味→バス→郡山ホール(昼食)

→大和郡山城散策→近鉄郡山駅

その他写真 スライドショー推奨

|  |

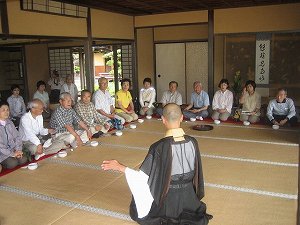

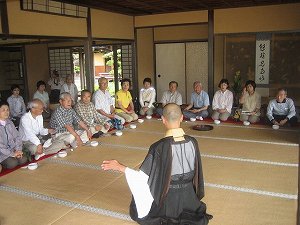

(左)慈光院で説明を受ける

住職の息子がお寺の由来を説明

臨済宗大徳寺派・石州流宗家。

片桐石見守定昌(石州)が建立

茶の湯に適した作りで

茅葺の農家風の風情ある建物。

慈光院 ホームページ

(右)茨木城楼門

石州出生地の茨木城の楼門(櫓門)

を貰い受け、茅葺きにしたもの。

茨木城跡は私の近所であり

この門に何となく愛着が・・

茨木城楼門 参考サイト

|

|  |

(左)大和郡山城・追手門

ここで集合写真を撮る。

天気予報が雨にも係わらず

22名のクラスメートが参加。

クラスの結束力の強さを示す。

拡大写真

(右)大和郡山城・天守台階段

石組みは大阪城みたいに綺麗に

石を削ったものではない。

お寺の石仏などがかき集められた

と言う。地蔵様がそのまま石垣に

なった逆さ地蔵などがある。

大和郡山城 参考サイト

|

-------------------------------------------------------------------------------------

平成19年6月13日 青丹よし奈良の都は・・・平城宮跡・同資料館訪ねて

6月の校外学習は遺跡整備が進む平城宮跡をあるいた。

平城宮は広く、皇居とはぼ同じ広さがあるという。各所でボランテアの説明を聞きながらまわると

3時位になり、当初予定の興福寺・猿沢の池などは行かなかった。

コースは

近鉄奈良→バス→朱雀門→平城宮跡資料館→昼食→遺構展示館→造酒司井戸→東院庭園→近鉄奈良(解散)

奈良文化財研究所・平城京参考サイト

その他写真 スライドショー推奨

|  |

(左)復元された朱雀門

朱雀は都のの南を守る神。

この門の4km南に羅城門があった。

規模の大きさに驚かされる。

復元工事は1991~1997年。

朱雀門 参考サイト

拡大写真

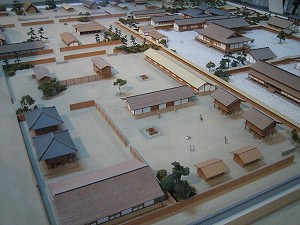

(右)長屋王屋敷/資料館

長屋王は当時の実力者で

屋敷も朱雀門の近くにあった

その屋敷の模型が展示してあった

遺物や木簡の展示の説明を聞く。

長屋王 参考サイト

|

|  |

(左)遺構展示館

大極殿の模型が正面にある。

中には柱跡や井戸枠等の実物展示。

田んぼであった事から遺構の

保存状態は極めて良いとのこと。

(右)東院庭園

発掘調査に基づき当時の姿を復元。

当時の貴族の優雅な気分が

味わえる。 が、

このあたりでは皆相当歩き疲れる。

平城宮の広さを身をもって体験する

東院庭園 参考サイト

|

---------------------------------------------------------------------------------------

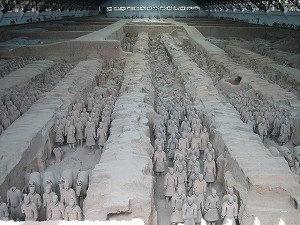

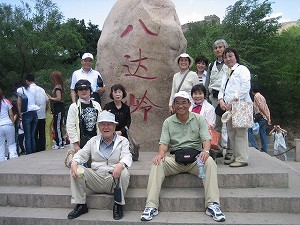

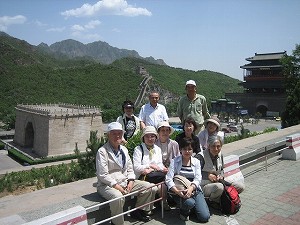

平成19年5月26~29日 西安・北京の旅

希望者で中国の西安・北京の見学旅行に行った。気の置けない仲間と好天に恵まれ、楽しい旅となった。

感じたことは ①中国は広い。 ②近代化が急ピッチ ③古くからの記録が残り歴史のスケールがすごい。

コースは

関空8時集合→北京(乗り継ぎ)→西安(泊)→華清池→兵馬俑→陝西歴史博物館→大雁塔

西安城壁→唐代歌舞観賞→西安(泊)→北京→八達嶺長城→居庸関→頤和園→北京(泊)

天安門広場→故宮博物院→空港→関空21時着

その他写真 スライドショー推奨 中国の食事 スライドショー推奨

---------------------------------------------------------------------------------------

平成19年5月14日 飛鳥・檜隈を歩く

5月の校外学習は今何かと話題の飛鳥を歩くことになった。

この日は朝から快晴で真夏を思わせる強い日差し、それでも気温はやはり5月でたまらない暑さではない。

飛鳥はNHKの遺跡ウオッチングで3週(3回)に亘って放送があった所で散策のタイミングも良い。

コースは

近鉄飛鳥駅→ 高松塚・同壁画館→ 文武天皇陵→鬼の雪隠・鬼の俎→(食事)→天武・持統号葬陵

川原寺跡→伝板葺宮跡→石舞台→橿原神宮前(解散

その他写真 スライドショー推奨

|  |

(左)飛鳥駅を後に出発

総勢23人が参加し快晴の下

飛鳥駅を10時20分出発。

飛鳥は何度か訪ねているが

何時来ても感動がある所。

飛鳥散策図 参考サイト

(右)鬼の俎の近くで昼食

鬼の俎の左側の見晴らしの良い

丘の上で昼食。山道を登った所の

緑地で観光客も居なく、緑も濃いい

穴場的な空間である。

|

|  |

(左)川原寺跡

斉明天皇の川原宮を寺にしたものと

言われている。礎石が再現され

その大きさが想像できる

川原寺参考サイト1

川原寺参考サイト2

(右)伝板蓋宮跡

大化の改新の舞台と伝わる。

ここで入鹿の首が切られる。?

実際の現場は何層にも遺跡が

重なっているとのこと。

天武・持統号葬陵

伝板蓋宮跡参考サイト

|

|  |

(左)石舞台の中で

ここは余りにも有名。

多くの修学旅行や遠足の合間を

縫って写真撮影をする。

石舞台 参考サイト

拡大写真

(右)集合写真 於石舞台

月並みだがここで集合写真

昔の石舞台の話をしながら

写真に納まるが

昔も石舞台で弁当だったか

拡大写真

|

----------------------------------------------------------------------------------

平成19年4月19日 五色塚古墳・神戸市埋蔵文化財センタ

4月の校外学習は6班の企画で、明石の五色塚古墳と神戸市埋蔵文化財センターに行くことになった。

好天に恵まれたが、好天は誰の日ごろの行いの結果か議論した後、夫々の思いで山陽電鉄霞ヶ丘駅を出発。

その後、会長の説明やH氏の関連する万葉集の解説などで楽しむ。

コースは

山陽霧が丘→ 五色塚古墳→ 西神中央公園(昼食)→ 神戸市埋蔵文化財センター →三宮

(以下希望者)西求塚古墳→ 処女塚古墳

その他写真 スライドショー推奨

|  |

(左)五色塚古墳

S40年から10年の歳月と2.6億円の

工費をかけて、発掘と復元作業

が行われる。淡路島を望む台地

の上にある古墳で大変見晴らし

が良い立地。

五色塚参考サイト 拡大写真

(右)五色塚古墳の上で記念写真

古墳上で淡路島と明石大橋を背景に

記念撮影を撮る。

ここでH氏の万葉集や会長の解説

を聞く。 写真H氏提供

拡大写真

|

|  |

(左)神戸市埋蔵文化財センター

平成3年に開館し、まだ新しい

建物前で集合写真を撮る。

このあたりは初めての人も多かった。

写真H氏提供

参考サイト 拡大写真

(右)埋文の学芸員の説明

事前に予約してあったので

学芸員が親切に説明してくれた。

見学者の理解を深めるため

整理室や収納庫まで公開してある。

拡大写真

|

|  |

(左)西求女塚古墳

当初、前方後円墳と説明されていたが

最近になって前方後方墳と分かる。

悲恋伝説の舞台のひとつ。

西求女塚 参考サイト

(右)処女塚古墳

全長65mの前方後方墳。

悲恋伝説を詠った万葉歌人

田辺福麻呂の歌碑も建っていた。

名前からして男心を惹き付ける。

処女塚古墳 参考サイト

|

------------------------------------------------------------------------------------

平成19年3月29~30日 出雲地方の遺跡探訪

我々の同窓会は、年に一回宿泊勉強会することを原則としている。

今回、同窓会として初めての待望の宿泊勉強会を行った。

幸運にも新車のバスと、美人のガイドに当たり、みな大はしゃぎで山田を出発。

参加者は29名。行程は600kmにも及ぶ楽しい見学旅行だった。

コースは

阪急山田8時出発→出雲大社→古代出雲博物館→西谷墳丘墓群→玉造温泉(泊)

→出雲玉作資料館→山城双子塚古墳→松江城→地ビール館→塩見縄手武家屋敷散策→阪急山田

その他写真 スライドショー推奨

|  |

(左)出雲大社・拝殿前で

まず、拝殿前で集合写真を撮る。

出雲大社は古事記の世界で

記述があり、謎に包まれている。

柱跡などで古代の姿を想像する。

出雲大社参考サイト 拡大写真

(右)古代出雲歴史博物館

今年の3月10日に開館し

記念特別展開催中で、展示品が多い。

中は撮影禁止で、出雲大社出土の

この柱のみ撮影が許可されている。

平成12年出土。

博物館サイト 拡大写真

|

|  |

(左)西谷墳丘墓群

山陰独特四隅突出型墳丘墓

今整備中の物もあった。

墳丘の上に立って回りを見渡す

西谷墳丘墓参考サイト 拡大写真

参考サイトから、荒神谷遺跡、

加茂岩倉遺跡の資料見れる

(右)宴会風景

旅館は玉造温泉屈指の所。

仲居さんの態度も礼儀正しい。

宴会は会長の乾杯で始まり

応援団長の手締めで終わる

|

|  |

(左)玉作資料館・道具の展示

ここは古代出雲の玉作りを柱に

近代の石細工の方法等展示してある

資料館を前には史跡公園が広がる。

古代の工房が原状保存してある。

資料館参考サイト 拡大写真

(右)山代二子塚古墳

近畿を除くと西日本最大級。

古墳の中に入ると、縞状に土が

盛られた建築当時の盛り土が分る。

山代二子塚古墳参考サイト

拡大写真

|

|  |

(左)松江城

重要文化財となっている松江城。

天守閣は当時の姿を残す。

近くには小泉八雲住居や武家屋敷

古い町並みが残る

松江城 拡大写真

(右)松江城内濠と武家屋敷

ここからの眺めがいいと

船が来るのを待って写真を撮る。

写真部のT嬢に負けない写真

とれたかな・・・

拡大写真

|

------------------------------------------------------------------------------------------------

平成19年3月16~17日 三内丸山遺跡と青森観光

予てより5班の人たちとで行きたいと話合っていた三内丸山遺跡、有志の人達を加えて行く。

格安ツアーで三内丸山遺跡にも行くものがあると、Nさんが計画してくれた。

冬の北国は行ったことが無かったので、青森観光も楽しみとなった。

コースは

伊丹空港7時集合→青森空港→青森観光物産館→海鮮市場→青函連絡船・八甲田丸→浅虫水族館

→浅虫温泉ホテル南部屋(泊)→八甲田・山頂公園→酸ヶ湯温泉→三内丸山遺跡・縄文時遊館→青森空港

主目的は三内丸山遺跡であるが、説明員がそのキーワードは次の三つであると説明してくれた。

・大きい(東京ドーム6ヶ分) ・長い(1500年間定住) ・多い(遺物が桁外れに多い)

短い見学時間であったが、大変おもしろかった。

その他写真 スライドショー推奨

|  |

(左)関西育ち・雪に喜ぶ

青森もここ一週間で雪が良く降る。

市内も30センチの積雪

雪が珍しい我々は大喜び。

観光物産館前で下北半島を望む。

拡大写真

(右)浅虫温泉・部屋で二次会

みな宴会部長の部屋に集まり

ビールを飲みながら談笑する。

が話の内容はいたって真面目。

今後の同窓会のあり方などや

当面の運営などで意見を交わす。

拡大写真

|

|  |

(左)八甲田山頂上公園

バス・ロープウエイと乗り継ぎ

頂上にたどり着く。

-6度、吹雪、視界は10m?の中

山頂公園案内図前で記念撮影

八甲田山参考サイト 拡大写真

(右)八甲田山の途中

八甲田山から酸ヶ湯の途中、

景色の良い所でバスを止め写真撮影。

この様に木に雪が付くのは暖かい時

愛想の良い運転手が説明してくれた

拡大写真 酸ヶ湯

|

|  |

(左)三内丸山・大形掘立復元前で

雪の遺跡を見て縄文時代も寒かった?

待望の復元遺跡を見てみな満足。

でももう少し時間があれば・・

寸暇を惜しんで雪の中を歩き回る

三内丸山遺跡 拡大写真

(右)説明員の話を聞く

我々の要望を入れて標準40分の説明を

手短にしてもらう。縄文海進と地形

栗の栽培、長期の定住、500人の村

野球場建設の中止、H6年から本格発掘

などなどの解り易い説明を受ける

拡大写真

|

-----------------------------------------------------------------------------------------