懇親会風景1 |

懇親会風景2 |

| クラスメイト 古希からの暮らし | 南部講座 SilverCollege |

| 28期講座takesi3396's blog | 感想などのメールはこちらまで |

| あなたの校区の安全マップ | りゅうしゃんのサイト |

| トップページへ | H20年度写真日記へ | H19年度 | H18年度 | 現役10月以後 | 現役10月以前 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平成22年03月12日 懇親会 21年度の最後の行事として、懇親会を吹田・磯心で行った。出席は22名。 これから、ホキレのメンバーが高齢化するに従い、会のあり方などが、議論の中心か?と思ったが、 先ずは今を楽しもうとの雰囲気になったのは、よかった。

「山科疎水花見」のご案内

期 日:平成22年4月5日(月)

集合時間:10時

集合場所:JR山科駅

持ち物:弁当・飲み物・敷物・雨具

コース:JR山科駅ー毘沙門堂ー疎水ー蹴上

なお、当日7時の天気予報で「京都府南部」降水確率40%以上では中止します。

詳細は、江頭さんにお問合せください。

懇親会風景1 |

懇親会風景2 |

平成22年03月8日 大阪の渡船場とその近くの山を訪ねて

現在大阪市内に残されている八ヶ所の「渡し場」の内三箇所と国土地理院に「山」として認定されている、

日本一低い独立峰、「天保山」への登頂を試みた。

なかでも、安治川の河口に運行されている、港区と此花区の岸壁間400m等は一日利用客860人とか、

一時は終夜運転の時代もあったらしいが、今は段々と少なくなっているらしい。

毎日自転車で利用しているご年配の方曰く、この渡し場は本当にありがたい、

大阪市の仕分け対象には是が非でもならない様との言葉です。

また、日本一低い山天保山では、三角点が遊び場の足元にあるのにはびっくり、

せめて一工夫して枠を設けるとか、それらしき標識を設置するとかを望まれる。

しかし一方、現在のモーターリゼーション時代、消え行く大阪の渡し場巡りも懐かしさいっぱいの一日であった。

女性船長さんが、テレビで放映されるのは3月22日と書きましたが、3月12日の誤りでした。

お詫びし、訂正いたします。

コース

芦原橋駅→落合下渡船場(西成~大正)→千島公園・昭和山→落合上渡船場(大正~西成)

→南海津守駅~岸里・地下鉄玉出駅~大阪港駅→天保山公園→天保山渡船場(港~此花)→桜島駅

写真と説明文はH氏に提供して頂きました。

落合下渡船場 リンク 現在運航中の渡船場 |  昭和山山頂で集合写真 拡大写真 リンク 千島公園・昭和山 |

落合上渡船場 |

落合上渡船場と女性船長 |

天保山集合写真 リンク 天保山 |

天保山の豪華船 |

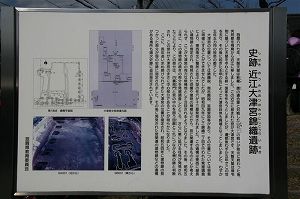

平成22年02月18日 初詣と大津京

2班担当 初詣と大津京 JR湖西線旧「西大津駅」 現大津京駅より出発、

湖岸に古くから開かれた渡来人(錦織・穴太・大友・三津氏)らが残したであろう地域を歩く。

さすが、渡来人の里、オンドルによる朝鮮式暖房装置、床下に煙道を設け燃焼空気を通して室内を暖める。

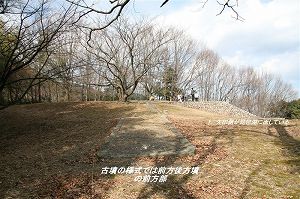

21世紀の現代にも勝る温暖設備に驚愕。 又、前方後方墳皇子山古墳の整然と敷かれた葺石は見事、

只琵琶湖に面してのみ葺かれているのには、何をか言わんや、見せ掛けの築成には現代にも相通じるのでは。

(もっとも反対側は丘陵になっている関係か)

飛鳥の地から遷都した大津宮錦織遺跡五年間の都も1300年経った現代は新住宅地になり、

・・むかしの人しおもほゆるかも といったところです。

コース

大津京→皇子山駅→弘文天皇稜→大津市歴史博物館→昼食→別所駅→近江神宮駅前→大津宮錦織遺跡

→皇子山古墳→近江神宮→近江神宮駅前→皇子山駅→JR大津京駅・解散

写真と説明文はH氏に提供して頂きました。

弘文天皇稜 リンク 弘文天皇稜 |  集合写真 拡大写真 リンク大津市歴史博物館 |

途中の眺望 |

朝鮮式オンドル |

大津宮錦織遺跡 リンク 大津宮錦織遺跡 |

皇子山古墳 リンク 皇子山古墳 |

平成21年12月8日 尼崎の寺町と近松記念館巡り

京と西国の中間にあたるここ尼崎は、昔から歴史の舞台になった建造物や史跡があちこちにみられます。

元和三年(1617)戸田宇鉄が尼崎築城のさい、城の西に十一ケ寺を集めた。 その寺町と近松記念館を散策する。

コース

阪神尼崎駅(10:05)→寺町一帯→尼信博物館→貴布禰神社→昼食→阪神尼崎北側東・集合・バス→

近松公園→伊居田古墳→広済寺→近松記念館→JR塚口駅解散。

写真と説明文はH氏に提供して頂きました。

阪神尼崎集合 |  尼信博物館・コインミュージアム 尼信博物館 |

本興寺鐘楼脇の「御会式桜」 攝津(尼崎)本興寺 |

広徳寺・秀吉が山崎への途中 僧に化け逃れた寺との伝説がある 広徳寺 |

近松記念館で説明を聞く 近松記念館 |

広済寺・近松門左衛門の墓 近松門左衛門 広済寺 |

平成21年11月26日 晩秋の宇治を散策 紅葉の真っ盛りの11月末、世界遺産の平等院や宇治上神社、日本三大古橋で大化の改新のころからあった宇治橋など があり、昔し、貴族の別荘地でもあった風光明媚な宇治を散策した。 参加人員 16人 コースは 京阪宇治駅10時 → 菟道稚郎子皇子墓 → 源氏物語ミュージアム → 宇治上神社 →宇治神社 → 興聖寺 → 塔の島(昼食)→ 平等院(解散) その他写真 リンク

菟道稚郎子皇子墓 明治時代に円墳から前方後円墳に変更した。 また、直ぐ横で太閤堤の発掘を行っていた。 その他写真リンクを参照。参考菟道稚郎子 |

源氏物語ミュージアム 「宇治十帖」の舞台となった宇治 1998年開館のまだ新しいミュージアム 参考 サイト |

宇治上神社 現存する最古の神社建築で世界遺産 年輪年代測定で本殿は1060年ごろ リンク 宇治上神社 |

宇治川の風景 ここからの眺めは昔も今も似たものか? 宇治市 サイト |

興聖寺前で集合写真 紅葉が見事な興聖寺。 この奥の参道がすばらしい。 興聖寺 拡大写真 |

平等院 宇治といえばまず平等院。 やはりその姿は美しい。 参考サイト 平等院 |

平成21年11月11日 矢野さんから纏向遺跡の現地写真

矢野さんから、次の説明と写真送っていただきました。

10日にはテレビで纏向遺跡のニュースが流れ、今日は新聞の一面に取り上げられていました。

「6日、纏向遺跡を東京の友人を案内し、巻向駅前の現在発掘調査地を

10月29日に引き続き訪問しましたが、当日は柱穴に径の異なる柱を立てる作業中でした。

現地説明会が間近かであることを感じた次第です。

小耳に挟んだところでは、今月14~15日に行われるとか。

13日の講義日には植田先生からも話があると思います。

取りあえず当日の写真を送ります。」 矢野

|

|

|

|

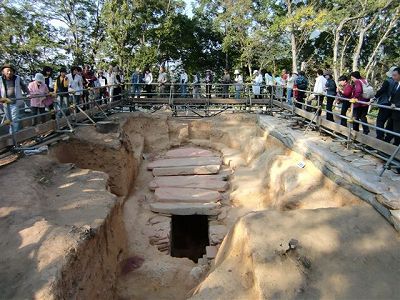

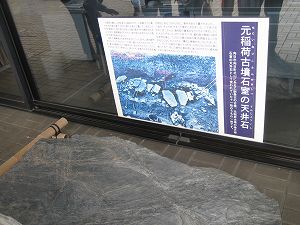

平成21年11月3日 植田先生から茶臼山古墳の現地見学会写真

植田先生から、次の説明と写真を送っていただきました。

「先日ありました桜井茶臼山古墳の現地説明会の写真です。

連日二千人を超す見学者で臨時駐車場前の道路では交通事故まで

おこっていました、。(見学者総数は6000~7000人か)

主体部は重厚で壮大な竪穴式石室で途方もない量の水銀朱が塗布

されていることがよくわかりました。

また天井石は二上山系の石材と緑泥片岩と思われる紀州、もしくは

四国の石材が使用されているのが印象的でした。

詳細につきましてはまたお話できればと思います。」

|

|

|

|

平成21年10月15日 裁判傍聴と日銀大阪支店見学 お札を発行している日本銀行の見学、裁判員制度と共に身近になった裁判所傍聴、 その他適塾など中之島界隈を散策。昼食はレトロな雰囲気の中之島クラブ名物「オムレツ」を皆で食べた。 行程と予定時間は次の通り 淀屋橋駅9:35 → 駅逓司大阪郵便役所跡碑 → 日銀大阪支店9:50~11:10 → (大江橋駅「蔵屋敷跡図」11:20~11:30)→中央公会堂「中之島クラブ」昼食11:40~12:20 → 裁判所傍聴体験12:30~14:30 → 栴檀の木橋 → 史跡「適塾」14:45~15:15 → 解散15:20 注:日銀の見学が延びたので、大江橋駅には行かなかった。

明治36年に竣工した旧館の貴賓室は当時のまま保存してある。 ここで集合写真を撮る。貴族やVIPの気分になったかな? 日本銀行大阪支店 拡大写真 |

大正7年完成の「大阪中央公会堂」にある「中之島倶楽部」。 一日200食限定の「オムライス」を食べるため早めの食事。 そして皆オムライスを食べる。 中之島倶楽部 |

「栴檀の木橋」のたもとに植えてあるセンダンの木。 私の様な凡才には「栴檀は双葉より芳し」などは無縁だが。 栴檀木橋 |

適塾。 蘭学の学統一覧を見入る。 蘭学の学生は実力に応じて細かい級別に分かれて学んだ。 今の進学塾と同じ構造だ。 適 塾 |

平成21年9月30日~10月1日 尾張と知多半島の旅

21年度の懇親旅行は、毎年行っている3月では無く、暖かい9月末に行うことを試みた。

参加人員20人で、雨天の中、山田駅を出発。

幸い天気も回復に向い、事故もなく、食べ物も美味しく、楽しい懇親会となった。

行き先と予定時間は次のとおり。

1日目

阪急山田駅(マツダ前)8:30==名神・新名神・東名阪==鈴鹿市考古博物館①・・・伊勢国分寺跡②10:30-11:20

==鈴鹿(昼食11:30-12:10)==清洲貝殻山貝塚資料館・・・朝日遺跡(道路下)③12:40-13:30==

徳川美術館④13:50-15:30==知多有料道路==南知多 美舟(泊)⑤16:40

2日目

ホテル8:30==長久手古戦場跡⑥(9:50-10:20)==トヨタ博物館⑦(見学10:30-12:00)==名古屋(昼食12:50-13:40)

==熱田神宮⑧…断夫山古墳⑨(14:10-15:40)==高速経由==阪急山田駅(マツダ前)19:00頃

下記以外の写真

鈴鹿市考古博物館 小雨の中、伊勢国分寺跡を遠望した後展示室を見学。写真は博物館からバスに帰る途中。 参考サイト 鈴鹿市考古博物館 |

清洲貝殻山貝塚資料館 学芸員の説明を聞く。朝日遺跡は、吉野ヶ里遺跡に匹敵する規模と言われているが、清洲ジャンクションの下にあり、体感できなく残念。 |

清洲貝殻山貝塚資料館 特別展は、弥生時代の出土品のなぞを考える展示で、その中心は丸窓付き土器。 リンク 朝日遺跡インターネット博物館 |

宴会風景 宿は知多半島の先端にあり海鮮料理に舌鼓。余興は有志によるフラダンスとビンゴゲーム。 宿 生魚の美舟 |

二次会 宴会の後は恒例の部屋に集まっての2次会。ビールやビンゴの賞品のワインを飲みながら、談笑する。 |

長久手古戦場 長久手町郷土資料館でジオラマによる説明を受けたあと、秀吉方の池田恒興の塚で説明を受ける。参考サイト 長久手古戦場 |

トヨタ博物館 車の歴史を実物やレプリカで展示してある。写真は1886年型 ベンツの前で記念撮影。レプリカ。984cc 0.9hp。トヨタ博物館 |

熱田神宮 熱田神宮は三種の神器”くさなぎのつるぎ”を祀る神社。ボランティアの説明で周辺のやしろの説明を受ける。熱田神宮 拡大写真 |

断夫山古墳 東海地方最大の前方後円墳で、全長151mの規模を誇る。やぶ蚊に刺されながら、頂上ま登る。 参考サイト断夫山古墳 |

平成21年9月27日 植田先生の箸墓写真

植田先生より、下記メッセージと写真を送っていただきました。

5月に箸墓古墳前方部南側でトレンチ発掘による調査が

行われていました。

ここで新たに箸墓古墳の二重の周濠が検出されました。

私が立っている位置がほぼ外濠外側の盛り土部分にあたります。

後方は箸墓前方部ですが濠を含めるとその巨大さがよくわかります。

この結果は9月16日の読売新聞にも「外濠、盛り土で形成」という見出しで大きく報道されていました。

先日大変に話題になりました纏向遺跡162次調査地のすぐ東側で発掘調査が行われ、

溝や住居址が確認されています。

写真手前の護岸されている溝状遺構は500年代のもので

その奥の(東側)の素掘りの溝状遺構も同年代とうかがいました。

この写真では分かりにくいですが調査地一番奥の部分から

今回の発掘調査の大きな知見があったようです。(人が立っている所)

私が現場でうかがった話では「弥生時代の邸宅址」が検出されたと聞きました。

詳細は不明ですが見せていただいた範囲では素掘りの掘立柱で形成された住居址が検出されたようです。

ただ「弥生時代の邸宅」という言葉からは通常の住居址でないことはすぐにわかりました。

ここでキーワードになる言葉は「弥生時代の」とういことになると思います。

大和盆地では弥生時代の終わりごろ大きな集落遺跡が示し合わせたように衰退、消滅していきます。

ところがその後この纏向の地に突如大きな遺跡が形成されます。

これは大和盆地における弥生社会の再編成という可能性が高いといわれています。

しかしながら突如この地に巨大な遺跡が形成される理由については今まで不明だったのですが、

今回に調査の結果「弥生時代の邸宅」が検出されたので

あれば纏向遺跡の出現に大きなヒントが与えられた気がします。

私は弥生時代の特殊な建物を伴う宗教色の強い施設の存在を予感します。

そうであればれば奈良盆地の弥生社会解体後の再編の地として付近が精神的

求心力をもつ聖地であった可能性が高いのではないでしょうか。

それであれば纏向遺跡の出現は必然として選地されたのではないでしょうか。

ただこれは私感ですので正式な発表を待ちたいと思います。

箸墓外濠外側の盛り土の位置 |  纏向遺跡発掘調査現場 |

|

先生の解説の続き 左の写真は私が立っているところが5月に発掘されていた ときのものです。 この写真の一番奥で箸墓古墳の外濠外側が確認されました。 この写真は北から南方向を撮影していますので私が手を 広げている写真とは正反対側からのアングルです。 この写真で面白いのはトレンチの右側(西側)断面に 多量の礫が観察できるとおもいます。 いずれも円礫で、これは箸墓が築かれたころここを西流していた 纏向川の旧河道の産物です。 付近の復元図などでは箸墓の造営に際してこの河川が資材 運搬の大動脈として描かれています。 三世紀ころは箸墓の隣に纏向川が流れていたんですね |

平成21年7月7日 田能資料館と豊中の遺跡を巡る 夜来の雨もやみ、梅雨とはいえ、おおきく傘のご厄介にならずの北摂地域の郊外学習であった。 先ずは、弥生遺跡で有名な田能遺跡と資料館からの出発。 運良く前々日からの企画展、「目で見る卑弥呼の世界」をこじんまり開催中。 考古学では最大の関心事、その女王が纏っていたであろう衣装、食していた古代食を眺めながらの古代にタイムスリップ。 昼食は近くのスポーツセンター5F。 猪名川、園田競馬場を眼下に、東に生駒連山、二上山、紀伊山脈と一望でき、ロケーションは最高で申し分なし、 食事は別として。 続いて桜塚古墳群、倭の五王の活躍した時代、五世紀を歩く。 その時代の猪名川左岸の豪族は、阪急岡町駅西にある大石・小石塚古墳(4世紀中ごろ)で始まり、 古市・百舌鳥古墳群の大王の活躍した時期を同じくして、大塚古墳の円墳を、御獅子塚古墳の前方後円墳と最盛期を、 そして円墳の南天平塚古墳でもって終焉をむかえる。 そのように見てくると、決して順風満帆な治世を歩んではいないことを痛感。 余談になりますが、我々ホキレ27期会 は、梅雨の真っ盛りであっても雨にも会わず、 郊外学習を楽しめるのは・・・・・ これからも、天気に恵まれての散策出来ることを祈りながらの帰途につく。(本文・写真ともH氏提供)

田能遺跡での学芸員の説明 |  大塚古墳出土の三角板革綴襟付短甲 |

レスラン5Fでの食事 |

原田神社本殿 五間社流造り茅葺 |  大塚古墳円墳 |

御獅子塚前方後円墳 |

平成21年6月16日 摂津峡で遊ぶ

少々ゆっくりではあるが、JR高槻駅10時30分に集合。参加者11名で駅前よりバスにて出発した。

高槻の北側名勝摂津峡、バスも高度を上げて、上の口停留所で下車。

狭隘な谷間には、はや苗代も所々に、我々子供の頃よく見かけた、田舎の原風景を見る感じ(少しオーバーか)、

そこからははや、摂津峡、奇岩、断崖が続く流れに沿って下る。

面白いもので、口から出る言葉は、あの岩盤の磐は何トンぐらいか、50トン、いや100トンと

それそれ勝手なことを言っている。

石棺にすれば、いや石室の天井石にもってこい、もし切り出すとなれば、現在の文明の利器クレーンもない古代、

やっぱり修羅とコロで引き出すか。

さすが、歴史考古学を学んでいる自称学者、言いたい放題しゃべりながらの、渓流下りを満喫。

程なく中間点、白滝のあるベンチで食事。まあこの所の雨がないのか、水量が少ない。併し落差もあり、

右へ左への流れで滝つぼへ、その音を、周囲ではだいぶ上達したウグイスの鳴き声を聞きながらの休憩には、

何か都会の喧騒な音とは違った心が癒される感じであった。

少し下って、摂津峡桜公園、高槻市もかなり力を入れての整備公園をしていて、トイレに到るまで素晴らしく行き届いた

憩いのガーデンパーク、彼方此方では保育園、小学校の生徒が楽しんでいた。

桜さく頃にはもってこいの憩いの場として、楽しめるのではないかと後にしました。

そこから、温泉コース、あくあぴあコースと分かれ、私は温泉コースを選び、ナトリューム、

特に重曹の含有量多量に浸かり、さっぱりしての「花の里」自前のシャトルバスにて高槻駅へ帰途となりました。

(本文、写真ともH氏の提供による)

参考サイト 摂津峡 美人湯 祥風苑 あくあぴあ芥川

|  |

|

|  |

歩いているのは、アクアピア組 温泉コースはバスのある方に行く |

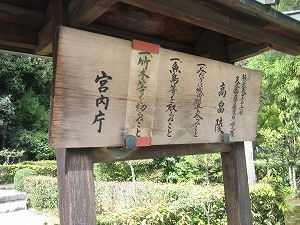

平成21年4月15日 向日市の歴史散策

平成21年度となりホキレ27期会も4年目となる。 今回の郊外学習は 参加22名

午前中は曇りであったが、昼から晴れ、気持ち良い散策となる。

コースは

西向日駅→長岡京築地跡→北真経寺→長岡京大極殿→宝幢跡→南真経寺→石塔寺→説法石

→向日神社→元稲荷古墳→向日市文化資料館→物集女車塚古墳→竹の径→寺戸大塚古墳→

寺戸大塚古墳→桓武天皇皇后陵→東向日駅

|  |

(左)長岡宮築地(ついじ)跡 阪急西向日駅を降りてすぐに築地跡 はある。昭和54年に発見されたが 説明板はかなり老化していた。 参考 長岡宮築地跡 (右)長岡京大極殿 想定場所に石碑が建っている。 一帯は公園となっていて、新しい 表示が最近整備された事を示す。 参考 長岡宮と宝幢 参考 長岡京跡(目次) |

|  |

(左)向日市文化資料館 向日神社・元稲荷古墳を見た後 古墳横の公園で昼食を取り 日向市文化資料館を訪ねる 参考 向日市文化資料館 (右)物集女車塚古墳 形が美しく、女性の寝姿に似ていると クラスメートの言だが、感受性の悪い 私は、直には理解できなかった 写真で見るとなるほど・・・・・ 参考 物集女車塚古墳 |

|  |

(左)竹の径 竹林が公園や散歩道になっている。 さわやかな風が竹林を吹き抜ける。が クラスメートは竹の子が、注目の的 道に生えているのは持ち帰り自由? 参考 竹の径 (右)桓武天皇皇后 高畠陵 宮内庁管轄の御陵は、どこも同じ様に 整備されているので面白みがない。 中には、業者の人だろうか、草取りを している人が。 桓武天皇皇后高畠陵 |

平成21年3月22日 植田先生よりの資料 植田先生より、下記メッセージと写真を送っていただきました。 今日は纏向遺跡の現説に行ってきました。 担当者の話では2500人くらいが見学に来られたということでした。 そのせいでしょうか、石塚古墳の横が臨時駐車場になっていました。 いつものように私は時間をずらして行きましたので空いていましたが午前中は大混乱だったらしいです。 今回の調査にはTVドラマ西部警察などで有名な俳優の苅谷俊介氏も参加しておられて直接説明していただきました。 現場はやはりスサノオ神社のすぐ東側で旧河道が形成した微高地にあります。 またJR巻向駅のホームから見学してる人がいるくらい駅から至近の距離でした。 今回の調査ではその場所に客土して整地したうえで建物が構築されていることが明らかになりました。 確かに方位を意識した庄内期の建物は初期ヤマト王権の中心部をうかがわせるには 十分な成果であると思いました。 建物は3世紀前半の構築(庄内式期古相段階)でその廃絶は3世紀中頃(庄内3式期)という年代観があたえられていました。 ただ発掘担当者は「卑弥呼の宮殿とは言ってません」と何度も繰り返しておられました。 かえって九州に対しての心配りに聞こえたのは私だけだったのでしょうか----------------------------------------------------------------------------------------3月1日から京都市考古資料館で「京焼の萌芽」という特別展がはじまりました。 志野、織部、天目茶碗の起源ともいえる京都の軟質施釉陶器の資料がたくさん展示されています。 みなさんもお聞きになったことがある乾山、仁清といった超有名な作陶家の資料も多く展示されています。 焼き物のお好きな方は垂涎の展示会です。ぜひご覧になってください。

纏向遺跡現地説明会 後方箸墓

土層。堆積層序がよくわかります

右後方箸墓

後方JR巻向駅 右後ろ三輪山

南側から見る

南東から 後方県営団地

柱穴上部、遺物出土状況

ブルーシートのところで指さして説明している

のが苅谷氏

JR線路から 左スサノオ神社 右県営団地

仁清製作の可能性があります

これも仁清の製作かも

鳴滝にあった乾山の窯で出土