纏向遺跡現地説明会 後方箸墓 |

土層。堆積層序がよくわかります |

右後方箸墓 |

後方JR巻向駅 右後ろ三輪山 |

南側から見る |

南東から 後方県営団地 |

柱穴上部、遺物出土状況 |

ブルーシートのところで指さして説明している のが苅谷氏 |

JR線路から 左スサノオ神社 右県営団地 |

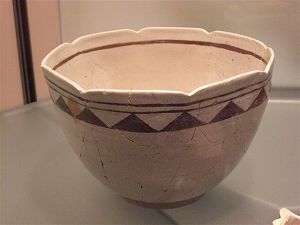

仁清製作の可能性があります |

これも仁清の製作かも |

鳴滝にあった乾山の窯で出土 |

| クラスメイト・スローライフの楽しみ | クラスメイト 古希の暮らしページ |

| 南部講座 SilverCollege | 感想などのメールはこちらまで |

| 28期講座takesi3396's blog | りゅうしゃんのサイト |

| アクティブシニア1期植田教室 | あなたの校区の安全マップ |

| トップページへ | H19年度 | H18年度 | 現役10月以後 | 現役10月以前 |

平成21年3月22日 植田先生よりの資料

植田先生より、下記メッセージと写真を送っていただきました。

今日は纏向遺跡の現説に行ってきました。

担当者の話では2500人くらいが見学に来られたということでした。

そのせいでしょうか、石塚古墳の横が臨時駐車場になっていました。

いつものように私は時間をずらして行きましたので空いていましたが午前中は大混乱だったらしいです。

今回の調査にはTVドラマ西部警察などで有名な俳優の苅谷俊介氏も参加しておられて直接説明していただきました。

現場はやはりスサノオ神社のすぐ東側で旧河道が形成した微高地にあります。

またJR巻向駅のホームから見学してる人がいるくらい駅から至近の距離でした。

今回の調査ではその場所に客土して整地したうえで建物が構築されていることが明らかになりました。

確かに方位を意識した庄内期の建物は初期ヤマト王権の中心部をうかがわせるには

十分な成果であると思いました。

建物は3世紀前半の構築(庄内式期古相段階)でその廃絶は3世紀中頃(庄内3式期)という年代観があたえられていました。

ただ発掘担当者は「卑弥呼の宮殿とは言ってません」と何度も繰り返しておられました。

かえって九州に対しての心配りに聞こえたのは私だけだったのでしょうか

纏向遺跡現地説明会 後方箸墓

土層。堆積層序がよくわかります

右後方箸墓

後方JR巻向駅 右後ろ三輪山

南側から見る

南東から 後方県営団地

柱穴上部、遺物出土状況

ブルーシートのところで指さして説明している

のが苅谷氏

JR線路から 左スサノオ神社 右県営団地

仁清製作の可能性があります

これも仁清の製作かも

鳴滝にあった乾山の窯で出土

----------------------------------------------------------------------------------------

平成21年3月20日 植田先生よりの資料

植田先生より、下記メッセージと写真を送っていただきました。

先日現地説明会ありました木津川市の馬場南遺跡の写真と淡路島で発見されました2世紀から4世紀にかけての

鍛冶遺跡の垣内(かいと)遺跡の写真添付させていただきます。

馬場南遺跡は今まで見つかっている仏教遺跡とは全く異質で創建については橘諸兄や行基、弓削道鏡などの名前があがっています。

ここはたぶん国史跡になることは間違いないと思います。また淡路島垣内遺跡は邪馬台国論争に一石を投じる重要な遺跡です。

馬場南遺跡 谷間にある遺跡遠景

馬場南遺跡 池状遺構

馬場南遺跡 土師器廃棄土坑

馬場南遺跡 中心施設仏堂

馬場南遺跡 中心施設仏堂 須弥壇

場南遺跡 仏堂 須弥壇 ここに等身四天王塑像を安置

淡路島垣内遺跡から望む播磨地域

淡路島垣内遺跡現状

淡路島垣内遺跡発掘現場![]()

ブランク

平成21年3月18〜19日 丹後3大古墳と弥生王墓を訪ねる旅

今年度も一泊郊外学習の時期となった。日頃の行いの良いホキレ27期会は、今年も晴天に恵まれる。

30人参加を目標に企画したが、結果は23名参加となった。その代り大型バスにゆっくり座っての旅となる。

バスガイドは、ベテランの人で、偶然か老大OBを見越しての人選か?。

色香はともかく、話はなかなか上手で、退屈させない話しぶりに、さすがベテランと感じ入る。

コースは

1日目 山田駅→天の橋立(昼食)→丹後郷土資料館→与謝野町立古墳公園(蛭子山古墳群、作山古墳群)

→赤坂今井墳墓群→網野銚子山古墳→久美浜泊・小天橋

2日目 旅館→丹後古代の里資料館→竹野神社→神明山古墳→経ヶ岬(灯台・昼食)→道の駅てんきてんき丹後

黒部銚子山古墳→太田南古墳群(車窓)→山田駅

(左)丹後郷土資料館

丹後国分寺跡に建てられている。

資料館で、学芸員の説明を聞き

屋外に出て、国分寺跡の説明を聞く

国分寺は南北朝時代に再建された。

参考 京都府立丹後資料館

(右)与謝野町立古墳公園

蛭子山古墳群と作山古墳群がある

ボランティアガイドの説明の下に

古墳群を回る。ボランティアは

高齢で、今育成中の後継者5人

も同行する

参考 与謝野町立古墳公園

(左)赤坂今井墳丘墓

3世紀前半の、国内最大級の王墓。

道なき道を登り、頂上に立つ。

発掘の痕跡を探すもの、土筆を

探すものなどいろいろ。

参考 赤坂今井墳墓

(右)網野銚子山古墳

全長198mの日本海沿岸では最大で

4世紀末頃と推定されている。

これも上るのに相当歩いた。

途中に浦島太郎の皺を投げた

伝承がある木がある

網野銚子山古墳 拡大写真

(左)マジック

新ネタを仕込んで、披露。

マジックは一秒の勝負に

道具を研究し、練習を繰り返し

成果がでるもの?

(右)フラダンス

こちらも日頃の練習成果を

披露してくれた。

今回は、赤と白のドレス。

手足の動きに見とれる

(左)丹後古代の里資料館

赤坂今井墳丘墓から出土の

頭飾りや耳飾りなどを展示。

周囲には竪穴式住居や

古代人の生活の様子を復元。

丹後古代の里資料館

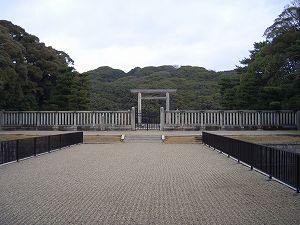

(右)神明山古墳

ここもバスを降りてかなり歩く。

墳長190mを誇る前方後円墳で

後円部は広場になっている。

ここで集合写真を撮る。

神明山古墳 拡大写真

(左)経ヶ岬の灯台

この灯台は日本でも有数の明るさ

また、「喜びも悲しみも・・」の

舞台となったとある。

経ヶ岬 ♪喜びも悲しみも♪

(右)黒部銚子山古墳

前方後円墳で全長105m

ここでは土筆取り組と見学組に

分かれる。古墳は原形をよく留め

稜線もはっきりと分かる。

黒部銚子山古墳

--------------------------------------------------------------------------------------------

平成21年2月10日 堺の歴史遺産巡り

平成21年最初郊外学習で、堺の史跡巡りをする。参加22名

権力に屈しなかった与謝野晶子、千利休などの史跡や特別展の堺市博物館を見学。

コースは

阪堺線阿倍野駅9時30分)→ 大小寺駅→与謝野晶子生家→千利休屋敷跡→大安寺→南宗寺

→仁徳天皇稜→大仙公園で昼食→堺市博物館→解散

(左)チンチン電車

阿倍野から乗った阪堺電車は、

昔懐かしいチンチン電車

ゆっくり走る電車に郷愁を感じる

参考 阪堺電車

(右)途中で乗り換え

路面電車といっても、広軌の線路で

このあたりは軌道面を車が走る事は

ないので、普通の電車と変わらない

参考 阪堺電車路線

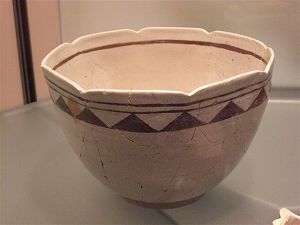

(左)与謝野晶子生家跡

今は、看板のみ残る。

看板には、当時の屋敷の図。

駿河屋とある。羊羹屋だったのか?

参考 与謝野晶子

与謝野晶子と言えば、やはりこの詩

参考 君死にたまふこと勿れ

(右)南宋寺

南宋寺は広い境内に

千利休の供養塔、徳川家康の墓

枯山水の庭、国宝の建物など

境内には、寺の名前と鳥居が共存

南宗寺

(左)南宗寺の石庭

南宋寺の石庭で一休み

枯山水の庭は国の名勝庭園に指定

時間があれば、ここでもの思い

するところだが・・

堺観光ガイド 南宋寺

(右)大仙陵

おなじみの大仙陵

何度か訪れているところだが

本当はだれのお墓なのだろう

宮内庁ももう少し御陵の

解放をしてほしいところだ。

参考 大仙陵

-----------------------------------------------------------------------------------------

平成20年12月18日 植田先生よりの資料

植田先生より、下記メッセージと写真を送っていただきました。

以前お話させていただきました高槻の今城塚に運ばれてきた、阿蘇溶結凝灰岩製石棺の現地加工状況の写真です。

熊本県宇土市馬門(まかど)地区の石切り場にて加工されました。ちなみにまわりはすべて溶結凝灰岩の岩盤です。

写真では分かりにくいかもしれませんが通称「ピンク石」とも言われるだけあって美しい石材です。

部分拡大写真はここをクリック

|  |

(左)安楽寿院と近衛天皇稜

住職の説明で、当時より

引き継がれた阿弥陀如来や

近くの近衛天皇稜の説明を受ける。

参考 安楽寿院 近衛天皇稜

(右)田中殿御所跡史跡 一帯は田中殿公園となっており その中に、石碑が建っている。 広大な鳥羽離宮跡も殆ど石碑 が残るのみで、復元展示などは無い 参考 田中殿跡 |

|  |

(左)鴨川堤防より小枝橋を望む

小枝橋近辺は、篤姫でおなじみの

幕末の戊申戦争勃発の舞台。

当時の小枝橋は小さな橋だった?

平成7年に新橋が出来た。

参考サイト:激戦小枝橋

(右)鳥羽離宮復元模型殿舎配置 城南宮の向かい側に斎館があり 出土品や鳥羽離宮の資料が 展示してある。 その中の復元地図を写真に撮った。 拡大図 |

|  |

(左)城南宮で集合写真 城南宮の入口で集合写真を撮る。 ここは光源氏の理想の庭 花の庭があるところだが 時間の関係で割愛 参考:城南宮 拡大写真 (右)伏見・長建寺 竜宮門が外見的特徴。 事前に調べてなかったが 門や土塀がユニークだった。 中に入ると紅葉がきれい。 参考サイト 長建寺 |

平成20年11月17日 上町台地北部と古代難波津をアクアライナーで

天気に恵まれ、気温も散策に最適の時季に、21名が参加する。

上町台地の北コースは、市内を南北に背骨の様に横たわる台地の先端部にある。

古代には難波宮が置かれ、大陸との交流を示す数々の遺跡が残されている。また

中世には大坂城や商業都市を背景に、商業、町人文化が発展し、その文化と遺跡が残されている。

平坦な道なので、ホキレ27期のメンバーにも歩き易いコースであった。

そのコースは

谷町九丁目集合→高津神社→久本寺→近松門左衛門墓→熊野街道・道標→鎌八幡→三韓坂

→陸軍墓地→三光神社(真田山抜け穴跡)→越中井 →文化財協会→大極殿跡→(昼食)

→八軒屋浜船着場船着場よりアクアライナーで大川を遊覧→解散

その他写真

|  |

(左)高津神社

仁徳天皇をまつる神社

はたして仁徳天皇は

実在したのだろうか??

歌が大阪市歌に、関連あるという。

参考サイト:高津神社

(右)近松門左衛門の墓 ここ元妙法寺の境内にあったが 大東市に移転したので家の片隅に ひっそりと祭られている。 これでも国指定の史跡 参考サイト:近松門左衛門の墓 |

|  |

(左)三光神社(真田山抜け穴跡) この穴の先は何処に通じているのか 中の写真を撮ったが、行き止まり。 大阪に住むとどうしても豊臣ひいき。 参考サイト:三光神社 (右)越中井 細川越中守忠興の屋敷があった。 妻、細川ガラシャが三成の人質を 拒み37歳で自害したところ。 命永らえてこそ、花と思うが・・ 参考:越中井 |

|  |

(左)難波宮跡で集合写真

大極殿の再現基壇の階段で

集合写真を撮る。

参考:難波宮跡

拡大写真

(右)アクアライナー 水上バスの観光コースに乗る。 多くの橋の下を潜る関係で、船が 扁平に作ってある。 視点が異なる 水上からの風景に皆子供の様に大喜び 川の中でUターンを4回行うので 方向音痴には、方向が分らなくなった アクアライナー |

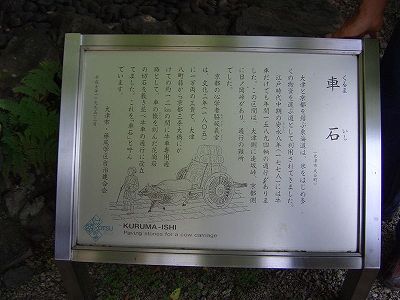

平成20年10月21日 逢坂山を訪ねる

今回の郊外学習は、私達が習っている考古学と違って、チョット高価なうな丼と庭園散策、

そして これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関

ならぬ、あの国道一号線逢坂山の車の往来にはびっくり。

その横には名神高速道路、この動脈がなければ、国道一号線はどうなっていることか。

かつては、写真のごとく牛車でこの逢坂山を越えて、みやこ京都へ、反対に東海道へ、

北陸街道へと越えていったのでしょうか。

時代の移り変わりをいまさらながら感じる次第

その他写真

逢坂山には花崗岩が敷かれ、牛車がワダチに合して 通行していたとの事 車石 参考サイト |

11時ころホキレの17名が 「かねよ」に入る |

関所跡 参考サイト 逢坂の関 |

視察団?一行の記念撮影 拡大写真 参考サイト 旧 逢坂山隧道 |

まとめ、逢坂山地震観測所で聞きそして見た機器それに、とてつもない数字、何十万分の1の振動、 ずれ、の観測の積み重ねによるデーター収集には気の遠くなる思いでいっぱい。 この項はインターネットで「逢坂山観測所の紹介」で。---------------------------------------------------------------------------------------

(今回、管理人は欠席の為、H氏の文章と写真でまとめました)

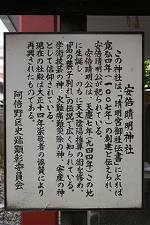

平成20年9月25日 阪急水無瀬から宝積寺へ 3班の当番月で、JRの新駅が出来た島本町の桜井駅跡を出発点で、山崎までの史跡を訪ねる。 気候もようやくしのぎやすくなり、天候も曇りだったので、比較的楽に歩けた。 コースは 桜井駅跡(集合)→阿弥陀院→愛宕大神常夜灯→栗辻神社→水無瀬神宮→水瀬橋→関戸大明神→ 離宮神社(昼食)→妙喜庵→宝積寺→大山崎資料館(解散) 参考:類似マップ 参考サイト:天王山山麓観光スポット その他写真

|  |

(左)桜井駅跡で集合

阪急組もJR組もここで集合

マップと資料を貰い、説明を聞く

楠公決別の碑に、元サラリーマン

には辛い「滅私奉公」の文字。

参考サイト:桜井駅跡

(右)西国街道を歩く 元会長のYさんが1年掛かりで 調査した西国街道。 その説明を聞きながら歩く。 西国街道は身近であるが 今も昔の雰囲気が残っている |

|  |

(左)水無瀬神宮 ここは良い水が出る場所。 名水を求めて水汲みの列が続く。 すぐ横には水瀬橋。上流に閻魔橋。 参考サイト:水瀬神宮 (右)摂津と山脊の国境の川 あとで調べると明神川という。 小さな川が摂津と山脊の国境。 今も京都と大阪の境となっている。 横に関大明神がある 参考:関大明神 |

|  |

(左)離宮神社で集合写真 神社の階段で集合写真を撮った後 弁当を開き、昼食を取る。 製油の発祥の地といわれる。 油屋から、成り上がった 斎藤道三は有名だが、異論もある。 参考:離宮八幡宮 拡大写真 (右)宝積寺の一夜塔 この塔は秀吉が一夜で建てた? 宝積寺の名前が縁起が良いので、 手遅れだが一応拝んだ。 ここで天王山に登る組とは別行動。 宝積寺 |

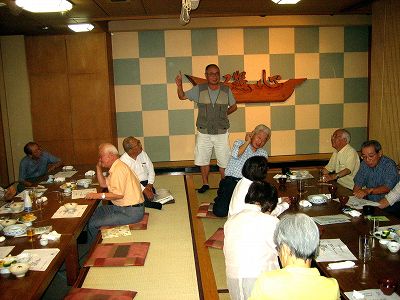

平成20年9月12日 親睦会

夏休みがあったので、久しぶりにクラスメイトと再会し、植田先生の講義を受ける。

そして午後からは、予定の懇親会だ。

懇親会では、会場に入る時に万葉集の上の句が書かれたしおり配った。そして万葉集に対応した

景品が貰えるイベントをし優雅な雰囲気を楽しんだ。景品一覧をここで明らかにしよう。

景品一覧

春すぎて 夏来るらし白妙の 衣乾したり 天の香久山→景品:洗濯バサミ

宴会風景 万葉集の景品配りや、ビールの追加などで 会長挨拶や女性の乾杯音頭などの肝心の写真を撮るのを わすれた。 |

Yさんの終りの挨拶: 酒の強さでクラスメイト各自が 縄文人の系統か、弥生人の系統かの挙手を求められる。 結果、ホキレ27会の面々はやはり縄文人! |

平成20年7月1日 帝塚山古墳、住吉大社他巡り 快晴の下、20名のクラスメイトが参加。郊外学習を楽しむ。 コースは 阪堺線阿倍野駅→東天下茶屋駅→安倍清明神社→阿倍野神社→帝塚山古墳→万代池 →帝塚山3丁目→住吉公園駅→住吉大社 約5kmのウオーキング 安倍清明は先生より幾度かの話を聞いているだけに、皆関心 がある。また今回の熊野街道沿いの 散策は、前回の京街道に続いてなんとなく街道シリーズになっているのも面白い。 高級住宅街の帝塚山も、時代の波には勝てなく、大屋敷も切り売りの新興住宅街に。 住吉大社はさすが交通の神さん、電鉄会社のお参りも見られた。7月1日という1の日でもあるからでしょか。

安倍清明の説明板 |

安倍清明神社で集合写真。宮司より清明の 生い立ち沿革の説明を受ける 拡大写真 安倍清明神社 参考サイト |

熊野街道を南へ |

旅の安全を願って 経典を埋納した |

帝塚山古墳 全長95mの前方後円墳。 後円部より前方部を望む 帝塚山古墳参考サイト |

住吉公園西端の高灯籠前で本日のまとめ。 住吉大社参考サイト |

平成20年6月19日 守口歴史館と京街道(守口)周辺の史跡 雨が心配されたが、なんとか夕方まで降らずに郊外学習ができた。 今月は比較的近場の守口市で、M嬢が良かったと推薦の守口歴史館と京阪守口近辺の京街道を散策する。 暑い季節でもあるので、歩く距離は比較的短めである。 コースは 古川橋駅−タウンクルバス→藤田中東門−徒歩→守口歴史館−タウンクルバス→古川橋駅−京阪電車→ 守口駅→以下徒歩→昼食→文禄提→土居文化財収納庫→来迎坂→大塩平八郎ゆかりの書院→守口宿本陣跡→ 難宗寺→竜田通り→奈良街道→松下電器歴史館→西三荘駅(全行程約4km)

|  |

(左)守口歴史館

説明はもと校長の館長が行う。

話し上手で、学校の先生らしく

問題を出して、答えさせる。

短い時間で館長も残念そう

参考サイト:もりぐち歴史館 (右)守口歴史館で集合写真 歴史館の玄関前で集合写真 館長も写真に入ってくれた。 府下唯一の武家屋敷、 旧中西邸を歴史館として解放 また八雲遺跡の出土品 なども展示してあった。 拡大写真 |

|  |

(左)ホテルで昼食 弁当を食べる適当な場所が なかったのでホテルで昼食。 当初聞いた値段より値上がり しており、残念。でも 部屋も取れて楽しい食事。 (右)京街道 適当な写真を撮り忘れたので ネットから写真を拝借した。 僅かに古い家が残っているが 建て替わってる家も多い 昔の京街道説明板 参考:文禄堤とその周辺 |

|  |

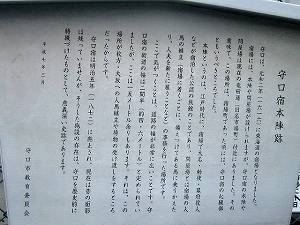

(左)京街道の案内板 陸路官道第一の駅の表示 意味を聞かれたが答えられず だれか意味を教えて・・・ 参考:東海道57次京街道 (右)守口宿本陣跡 駐輪場となっており痕跡なし。 ただこの付近のみ、道幅が広く 宿場の人馬の継立のためという 説明板 拡大写真 参考サイト 本陣跡 |

平成20年5月23日 野洲銅鐸博物館と大岩山古墳群 快晴の下、21名のクラスメイトと先月に続き湖東地方の郊外学習を楽しむ。 交通の便からタクシーを使って桜生史跡公園に行ったが、2グループがハグレて管理棟に着かない?足長おじさんが走る! 学芸員も子供SOSと書いた車に乗って探しにいってくれたが、今度は学芸員が帰ってこなくなった。?? ミイラ取りがミイラにと笑いの内に、学芸員の説明がはじまった。 コースは JR野洲→桜生史跡公園ガイダンス施設→甲山古墳→天王山古墳→丸山古墳→銅鐸博物館→大塚山古墳→ 亀塚古墳→冨波古墳(大岩山古墳群)→古冨波古墳→円光寺→JR野洲 その他写真(スライドショウ推奨)

|  |

(左)桜生史跡公園ガイダンス施設

桜生と書いてサクラバサマと読む

地元のタクシーも知らない。

冒頭に書いたいきさつの後

学芸員が親切に説明してくれた

桜生史跡公園

(右)甲山古墳 史跡公園の裏手(西側)にある。 横穴式の円墳だが墳丘が急峻で 上ることが出来ない。墳丘の 復元にかなり手を入れている。 大きな刳抜式家形石棺を安置 円墳はその他写真を参照。 |

|  |

(左)円山古墳

これも史跡公園内にある。

頂上まで上ることが出来る。

ここから甲山古墳の円墳が

よく見える。 ここも刳抜式家形石棺を安置。 クラスメイトが交代で中を見る (右)銅鐸博物館 きれいに整備された歴史公園で 昼食を取った後博物館に入る。 学芸員の熱心な説明を聞く。 その後館内の案内を受ける 銅鐸博物館 |

平成20年4月16日 栗東へ古墳を訪ねる。 考古学に造詣の深いボランティア観光ガイドの案内で、栗東の古墳や歴史を訪ねる。 ボランティアから駅で沢山の資料を貰い、栗東文化財ウオークAコースに従って歩いた。 コースは JR手原駅→稲荷神社→椿山古墳→大塚越古墳跡→ 新開古墳跡 →栗東市出土文化財センター→ 和田古墳群→小槻大社→小槻大社古墳群→下戸山古墳→岡遺跡→ 地山古墳→栗東市出土文化財センター(解散) 主要写真はH氏から提供 栗東文化財ウオークAコース

|  |

(左)手原遺跡

栗東市の観光ボランティアが

4名も付いて親切に説明。

手原遺跡は東海道沿いの遺跡。

発掘はH19年も行われている。

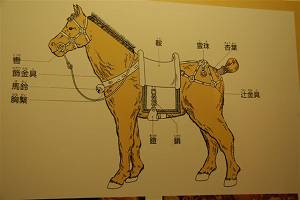

参考サイト手原遺跡 (右)栗東市出土文化財センタ 出土文化財センターは 和田古墳群の一角にある。 出土品の整理と展示。写真は 馬具の出土品と装着場所の説明 栗東市出土文化財センタ |

|  |

(左)和田古墳群で集合写真

今回の探訪で、和田古墳群だけ

史跡公園の感じで奇麗に整備

これをバックに集合写真を撮る

参考サイト 和田古墳群 拡大写真

(右)小槻大社 屋代も境内も小さいのに 大社と名乗っているのは 由緒深い神社だからか?。 この本殿は国の重要文化財 参考サイト小槻大社 |

|  |

(左)下戸山古墳・ワラビ取り 円墳で斜面は地元の墓地化。 其の為か頂上まで木が無い。 ボランティアの説明もあるが 皆、ワラビ取りに熱中!! 参考サイト 下戸山古墳 (右)栗太郡 岡遺跡 300mに亘り倉庫や政庁がある 同じ時代に近くに手原遺跡 もあり、昔はこの地方は 豊かで、要衝であったのか。 参考サイト 岡遺跡 |

平成20年4月14日 植田先生よりの写真

植田先生より下記文章(青色表示)と写真を送っていただいた。

懐かしの福井県一乗谷遺跡の写真です。

朝倉義景館の桜が満開でした、もう一枚は発掘作業が続いています。

遠景駐車場が私たちもバスを止めたところです。

バスに乗ったとたん雨が降りだしてみなさんで拍手したことをよくおぼえています。

|

|

平成20年3月26〜27日 遺跡探訪・紀州の旅 紀州では桜も満期で、絶好の郊外学習日和に恵まれて、楽しい2日間をすごした。 コースは 1日目 阪急山田8:00→和歌山県立紀伊風土記の丘(昼食)→道成寺→三段壁→白浜温泉泊。 2日目 ホテル→土産屋→磯間岩陰遺跡→田辺市立歴史民俗資料館→高山寺貝塚他→昼食 →御坊歴史民俗資料館→岩内1号墳→阪急山田17:10 その他写真 こちらも見てくださいね スライドショーで見ると楽です。

|  |

(左)旅行社は名鉄観光 今回も名鉄観光・阪急バスの 組み合わせで行く。参加人数は 30人と多数の参加を得る。 バスガイドはまだ若い子 (右)県立紀伊風土記の丘 資料館で説明を聞く 岩橋千塚古墳群一帯を遺跡 公園とし、その中に幾つもの 史跡と施設が点在している。 参考サイト 紀伊風土記の丘 |

|  |

(左)将軍塚 懐中電灯を持って来ていた。 それで真っ暗の石室へ入れた。 棚石や梁があり、天井の高い 古墳で、作りがユニーク。 時間の関係もあり風土記の丘 一周コースは断念した。 (右)道成寺 拡大写真 山門前で、集合写真 安珍と清姫で有名な道成寺 女性の執念深さを改めて感じる 参考サイト 道成寺 参考サイト 安珍清姫 |

|  |

(左)宴会風景 フラダンス

白い肌に、黒い衣装。

あまりの色気に布団に入っても

残像が残り、寝つきが悪かった (右)宴会風景 手品 新ネタを携えて登場。 ズッコケ場面もあり 腹を抱えて皆大笑いした。 |

|  |

(左)宴会風景 合唱

K嬢のウクレレに合わせ

皆で合唱した。

事前に歌詞を全員に配布する

用意周到で盛り上がる

(右)新旧会長の挨拶

現会長は2年間勤めたので

今3月をもって退く。

新会長、旧会長の挨拶を受け

ホキレ27期会の末長い

継続と発展を皆で願う

|

|  |

(左)磯間岩陰遺跡 この遺跡は今は家蔭にあり 場所が分り辛い。相当探し回る 重要な遺跡なら、もっと分かり 易くしてほしいものだ。 参考サイト 磯間岩陰遺跡 (右)田辺歴史民俗資料館 ここで磯間岩陰遺跡の出土品 や高山寺貝塚の説明を受ける。 小さい資料館だが我々の 行先に合った展示があった。 参考サイト田辺民族資料館 |

|  |

(左)高山寺貝塚

高山寺内には、標識のみあって

貝塚がみれるものでは無かった

貝塚は地中3mの下にある

寺には南方熊楠の墓もある。

参考サイト 高山寺

(右)岩内1号墳 有馬皇子の墓との言い伝え。 悲劇の皇子としてガイドが バスの中でマニュアルを見ながら 説明してくれた。 参考サイト 岩内1号墳 |

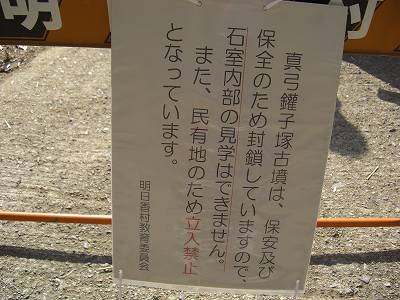

平成20年2月23日 植田先生よりの写真 「真弓鑵子塚古墳」

植田先生より下記文章(枠内表示)と写真を送っていただいた。

昨日の真弓鑵子塚古墳の状況を添付いたします。 現在は四月の公開にむけて墳丘上のトレンチ発掘などが進行中です。 これはこの古墳の築造当時の正確な形を明らかにすると共に 墳形が本当に円墳だったのかという疑問にこたえるためです。 この古墳は六世紀中ごろの築造と考えられていますがこのころは 古墳の形を非常に重要視した時代です。 当時の有力者の古墳は前方後円墳ということになっております。 したがって以前からこれだけの石室の規模を持つ古墳がはたして 円墳なのかという疑問が呈されておりました。 勝手な想像ですが私は古墳遠景の左側(東南)にある畑(土手のように 見えているところです)がこの古墳の前方部ではないかと思っています。 そうなると主軸をほぼ北西にもつ丘尾切断型の前方後円墳ということに なるんですが・・・?。 (自然地形の丘陵などを適宜切断し形を整え古墳とします) 先日の写真では雪のため分かりにくいかもしれませんが今度は 雪がありませんので見やすいと思います。 |

|

|

|

| トップページへ | H19年度同窓会 | H18年度同窓会 | 現役:10月以後 | 現役:10月以前 |